就活をスタートする際、最初に悩むのが自己分析。「自己分析のやり方がわからない…」「自己分析をどうやって就活に活かすの?」そんな悩みを感じる就活生も多いでしょう。

この記事では、自己分析のやり方から、志望動機や自己PR、ガクチカに活かす方法まで解説していきます。

目次

自己分析とは?実施する目的

自己分析は、過去の経験の中で感情が動いた瞬間を中心に振り返り、「価値観」「傾向」「強み」「弱み」などを知ることです。就活を始める際に自己分析をする目的は、大きく分けると2つあります。

1つ目は、自分をわかりやすく伝えるためです。就活では、エントリーシートや面接を通じて、あなたを知らない人に、あなたについて短時間で伝える必要があります。自己理解を深めることであなたの魅力を最大限伝えることができるでしょう。

2つ目は就活の軸を明確にするためです。就活の軸とは、就職する企業や職種を決める上で譲れない基準や価値観を指します。これをハッキリさせることで企業選択の迷いが減り、本当にマッチした企業へ就職できる可能性が高くなるでしょう。

「まずはザックリと就活の軸を定めたい」という方は診断ツールの活用がオススメ!dodaキャンパスの就活軸診断では【所要時間5分】であなたが大切にしている価値観を言語化できます。「無料」「短時間」で実施できますのでぜひ活用ください。

自己分析はいつまでにやるべき?

自己分析は「この日までに終わらせる」という明確な期限はありませんが、できるだけ早めに取り組み、大学3年生の冬頃までに一通り終えておくのが理想です。

なぜなら、早期に取り掛かることで、明確になった強みや価値観をもとに企業選びやエントリーシート(ES)を作成できるからです。逆に、自己分析が不十分なままESに取りかかると、志望動機や自己PRに説得力が欠け、あなたの魅力が伝わりきらない可能性も。

なお、自己分析は一度やって終わりではありません。 インターンや説明会、面接などを通じて、新たな気づきがあれば適宜アップデートしましょう。

就活に役立つ!自己分析のやり方10選

| 分析方法 | 分析詳細 | どんな人におすすめ? | |

|---|---|---|---|

| 1 | 自分史 | 客観的に自分を見つめ直し、自分の強みや弱みを再認識できる | ・印象的な出来事があまり思い浮かばない人 ・自分について人に話すのが苦手な人 |

| 2 | マインドマップ | 自分の頭の中にあるものを具現化することができる | ・自分の思考を整理したい人 ・自分を文章で表現することが苦手な人 |

| 3 | MBTI診断 | これまで認識していなかった自分の強みや弱みを認知できる | ・自分の性格や特徴を言語化して欲しい人 |

| 4 | WILL,CAN,MUSTフレーム | 「やりたいこと・できること・すべきこと」からキャリアを考えるフレーム、理想の自分を見つける際に役立つ | ・自分のやりたいことやなりたい姿が描けている人 ・譲れない条件がある人 |

| 5 | ジョハリの窓 | 自己認識と他者認識のズレを理解し、自分の特性を整理できる | ・自己分析が行き詰っており、新たな視点を得たい人 ・客観的に自分自身を認識したい人 |

| 6 | 他己分析 | 第三者からの意見を聞き、客観的な視点で自分を分析できる | ・自己分析が行き詰っており、新たな視点を得たい人 ・自己分析の内容と客観的に見た自分との乖離がないかを確かめたい人 |

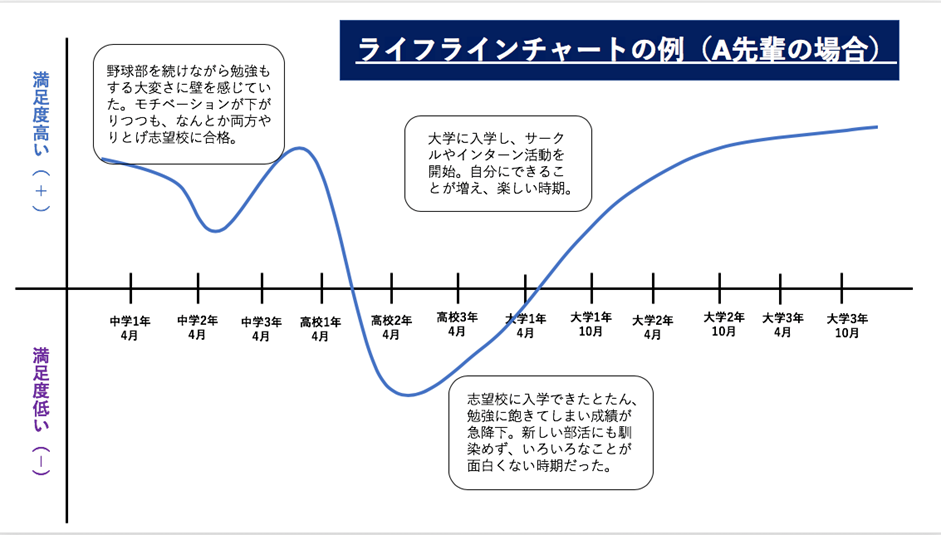

| 7 | モチベーショングラフ(ライフラインチャート) | 過去の出来事や気持ちを可視化し、自分がどんな時にモチベーションが上がるのか、どんな時に気持ちが落ち込むのかを把握できる | ・これまでの学生生活が平凡だと感じている人 ・自分の人生にはあまり起伏がないと感じている人 |

| 8 | WHYで掘り下げる | これまでの人生を「なぜ」で深掘りすることで、意思決定した動機や根拠を把握できる | ・自己分析した内容に説得力が欠けていると感じる人 ・ガクチカや志望動機の動機や根拠の深掘りができていない人 |

| 9 | 自己分析ツールを使う | さまざまな質問に答えることで客観的・専門的に自分を把握できる | ・手軽に自己分析をしたい人 ・専門ツールで根拠ある自己分析をしたい人 ・さまざまな手法を試してみたがしっくりこない人 |

| 10 | キャリアアドバイザー | 新卒採用や企業側の視点、多様な業種・職種に関する知識を持ち合わせた専門家による助言を得られる | ・専門家の視点で自分自身に向いている仕事や業界を知りたい人 |

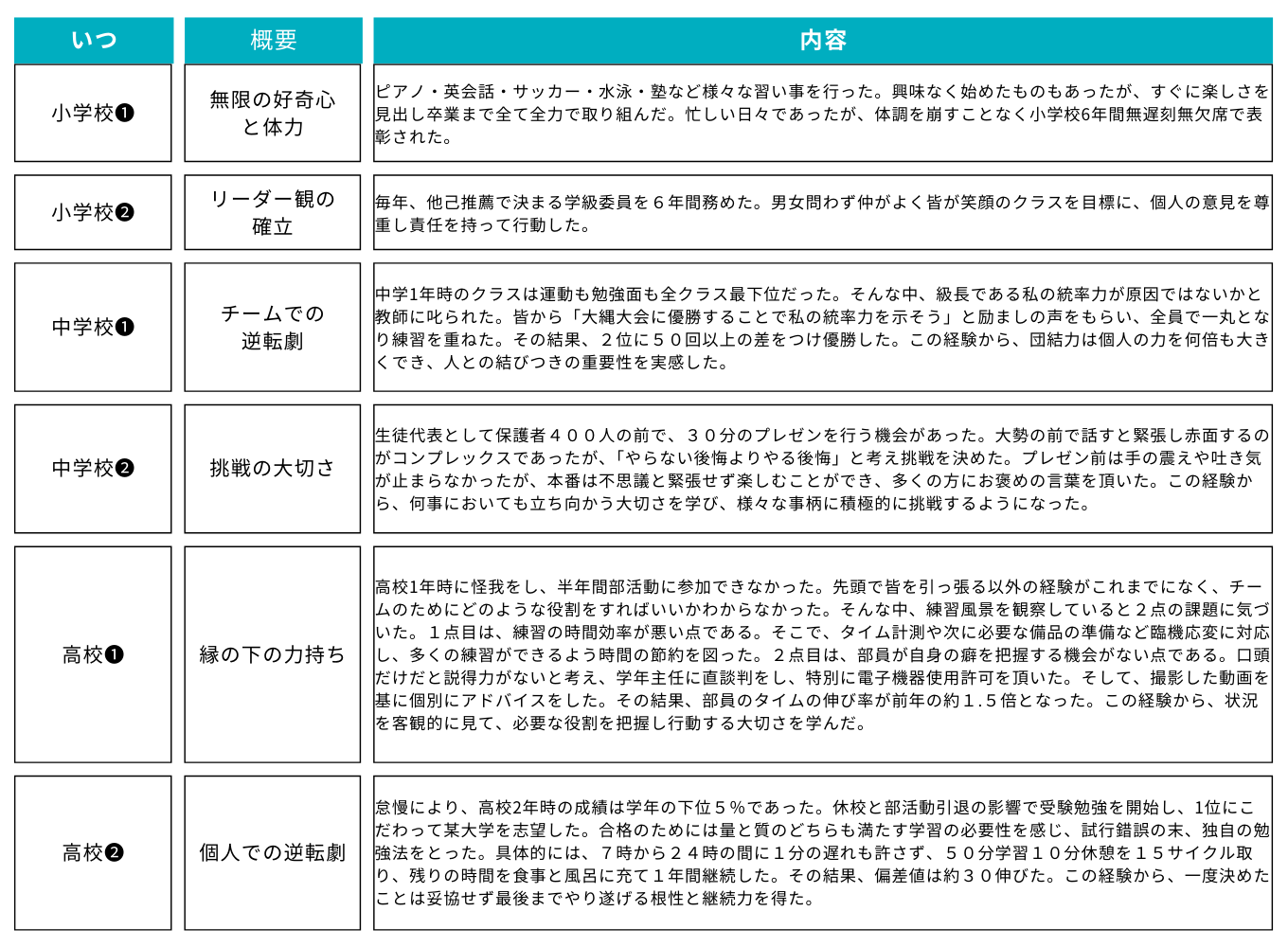

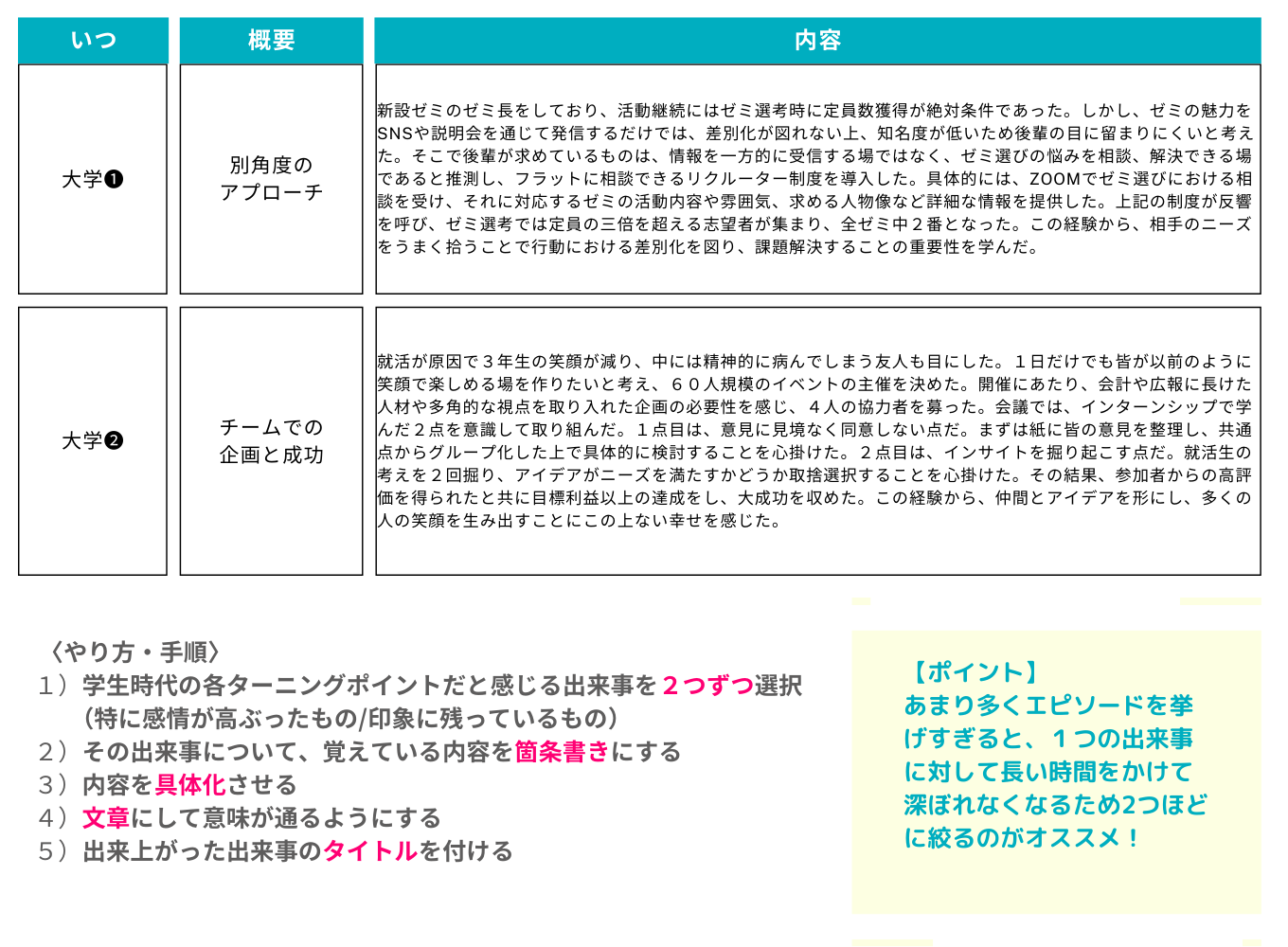

1.自分史

「自分史」では、これまでの出来事を整理して自分の強み・弱みや行動パターンを可視化できます。エピソードが思いつかない人や、人前で話すのが苦手な人はぜひ検討してみましょう。

こんな人におすすめ!

- 印象的な出来事が思い浮かばない

- 自分の強みを言語化できない

【作成方法】

STEP1|年代別に出来事を棚卸しする

- 小学校→中学→高校→大学の順に

- 1行60秒目安で思い出せる出来事を箇条書き

STEP2|5つの質問で行動を深掘りする

各出来事について、以下の5項目を短文で埋める

- なぜ取り組んだ?(動機)

- 直面した課題は?(課題)

- どう工夫・行動した?(行動)

- 何が変わった?(結果・事実)

- 何を学んだ?(学び)

STEP3|強みをタグ化し、ESに転用する

STEP2の答えから共通する言葉を3つ拾い、タグ化(例:主体性/継続力/調整力)。

→ そのまま自己PR・志望動機の骨子に流用できます。

そのまま使える記入テンプレ

【出来事】__________ / 【役割】__________

動機:__________

課題:__________

行動:__________

結果:__________(数値・事実)

学び:__________

強みタグ:____、____、____

<実例:先輩の作成した自分史>

関連コンテンツ

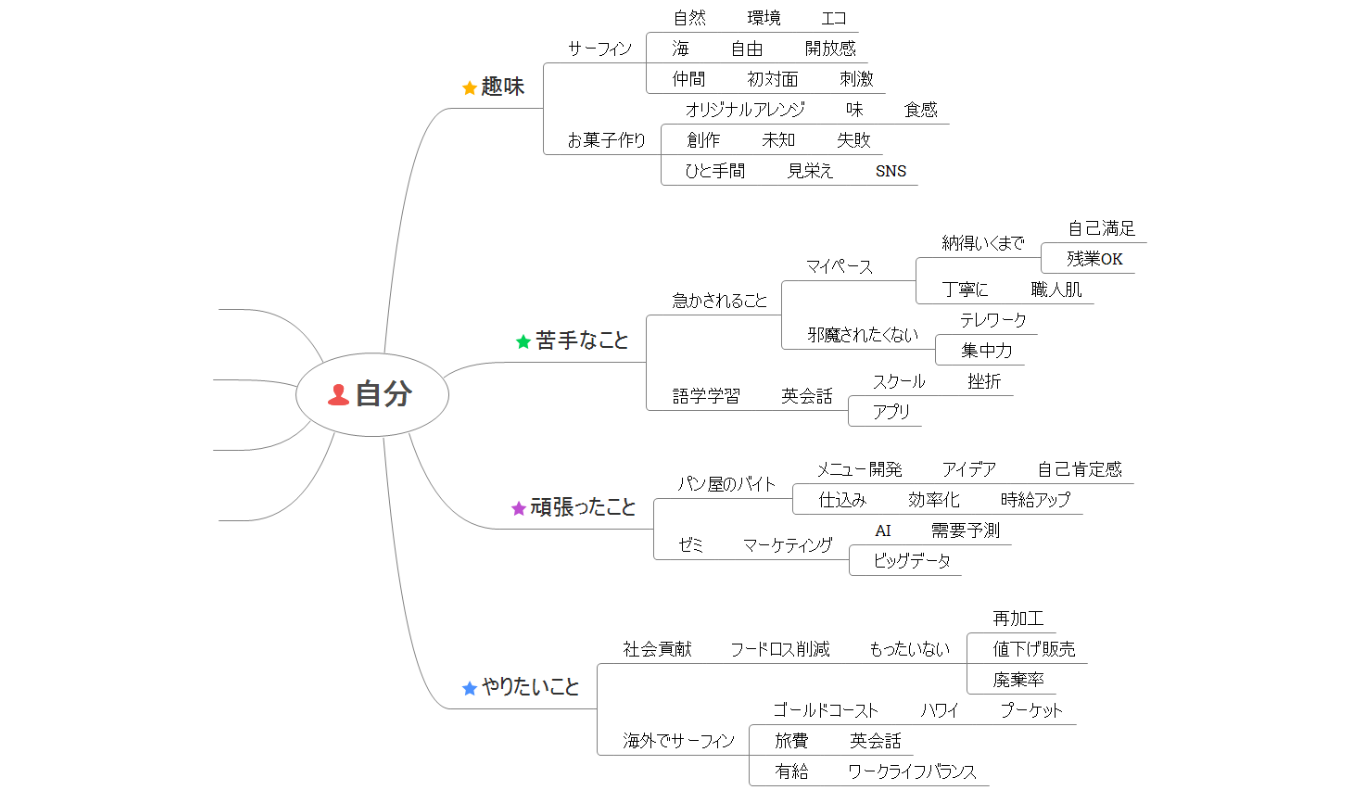

2.マインドマップ

マインドマップは、頭の中の考えを「地図」のように可視化する思考整理法です。テーマから関連する言葉やイメージを放射状につなげることで、「考え」「価値観」「行動原理」が一目でわかります。

手順・やり方

【1】中心にテーマとなるキーワードを書く(例:自己分析なら「自分」)

【2】中心から放射状に関連ワード・イメージをつなげて広げる

■具体例

- 書き出した中から「自分らしさ」を表す言葉を選ぶ

- その言葉を「なぜ?」で深掘りする

- 導き出した内容を価値観としてまとめる

マインドマップの書き方から、就活の軸・自己PRへの活かし方まで詳しく知りたい方は以下の記事を確認してください。

3.MBTI診断

MBTI診断は、10〜15分程度で自分の性格や思考パターンを客観的に分析できるツールです。

診断結果では「外向型 or 内向型」「直感型 or 論理型」などの性格特性がパーセンテージで可視化され、強みや注意点が一目でわかります。「面接でどこをアピールするか」「グループワークで気をつける点」など、就活で役立つヒントが得られるでしょう。

25卒の先輩がやってみた感想

■診断で得られたこと

- 自分の性格や特徴を具体的に知ることができた

- 「こんな面もあったのか」と新しい自分を発見できた

■活かし方

- 強みと弱みが可視化され、ガクチカや今後の課題補強に活用できる

- 適性のある業種・職種がわかり、新しい選択肢を検討するきっかけになる

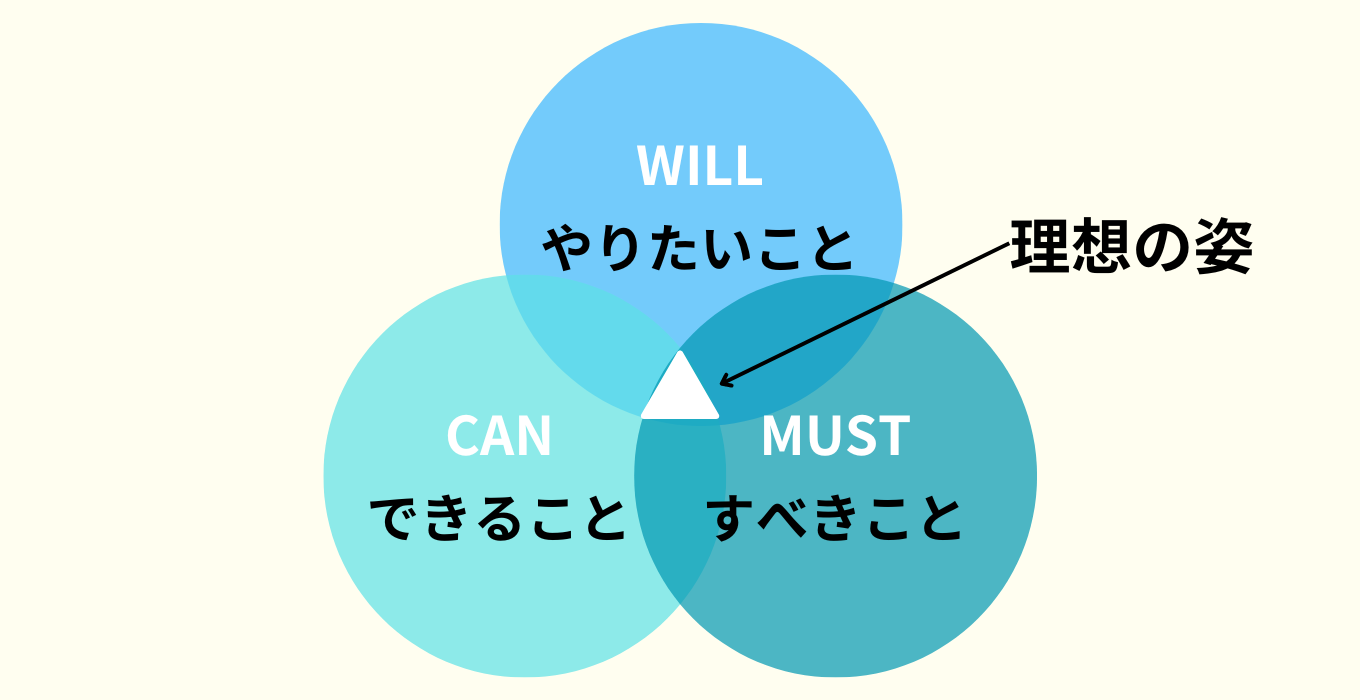

4.WILL,CAN,MUSTフレーム

WILL・CAN・MUSTフレームは、 理想の姿を知る際に役立つフレームワークです。下記を洗い出すことで、キャリアの方向性や具体的に取り組むべき事柄を明確化できます。

洗い出す内容

- WILL=今後やりたいこと・やってみたいこと

- CAN=これまでの経験によって得られたスキルや能力

- MUST=求められる能力やスキル

「やりたいこと」がある程度明確になっている人や、譲れない条件がある人にオススメの分析方法です。

手順・やり方

【1】シートを用意し、WILL、CAN、MUSTの3項目を作成する

【2】それぞれの項目について記入する。

■具体例

- WILL:多くの人を笑顔にしたい、身近な商品に携わりたい

- CAN:コミュニケーション能力、英会話

- MUST:推進力、チャレンジ精神

■導かれる理想の姿

身近な商品を取り扱う企業の営業として国内外で活躍する(方向性としてあり得るもの:外資系食品メーカーなど)

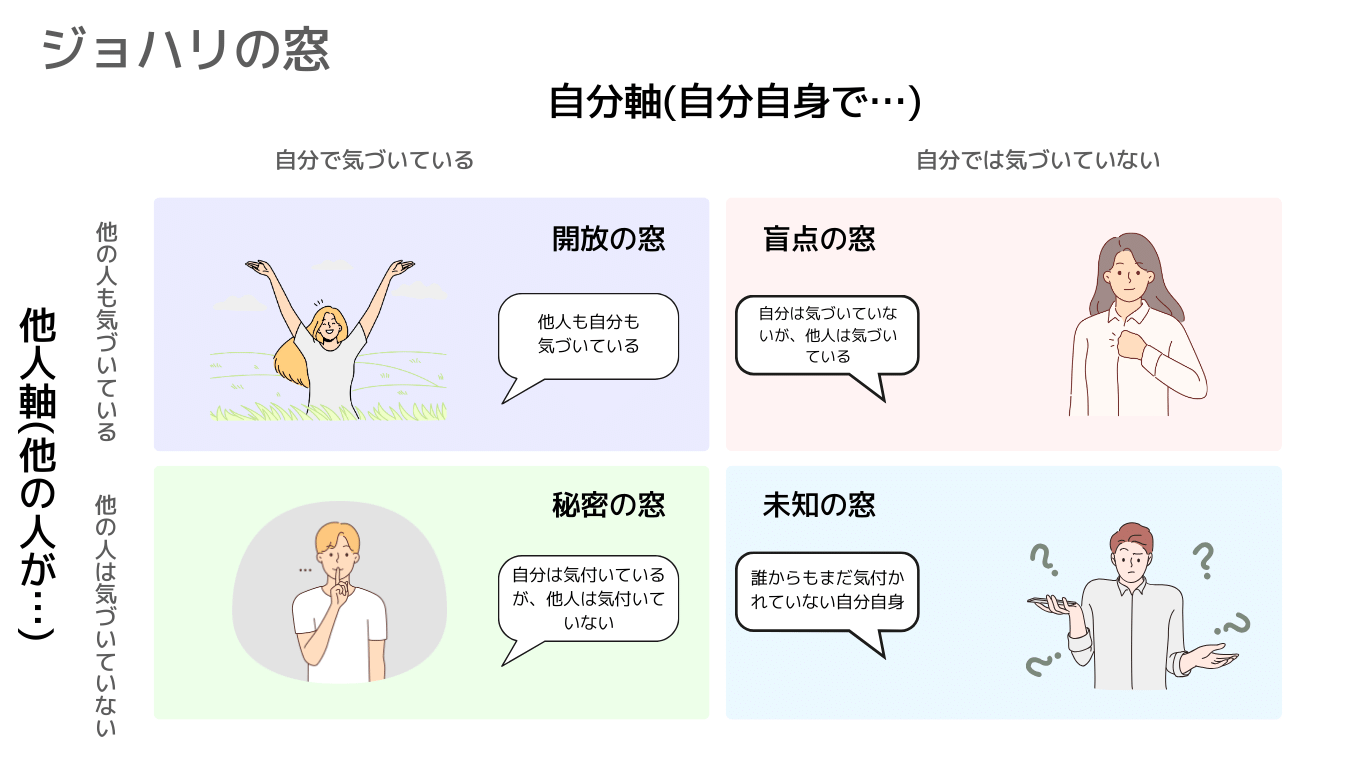

5.ジョハリの窓

ジョハリの窓は、「自分が見た自分」と「他人が見た自分」のギャップを可視化できるフレームワークです。「自分」「他人」が「気づいている」「気づいていない」特徴を4つの窓に分け、強み・弱み・隠れた特性を整理します。

特に他人だけが気づいている「盲点の窓」は、新しい長所や課題が見つかるきっかけにも。友人・家族・先輩などさまざまな人にヒアリングしてみましょう。

ジョハリの窓のやり方

- 性格や資質を思いつく限り書き出す

- 友人・家族・先輩に、自分に当てはまる項目を選んでもらう

- 自分でも当てはまる項目を選ぶ

- 結果をジョハリの窓(4つの領域)に分類

■分類例

- 開放の窓:行動力がある、真面目

- 盲点の窓:頑固、向上心がある

- 秘密の窓:空気が読める、慎重

- 未知の窓:根性がある

「自分のことを正しく理解できているか不安」「他人から意外な一面を指摘された経験がある」そんな方にオススメです。

6.他己分析

己分析は、第三者からの見え方を知り、 自己認識との差異を理解するための分析方法です。

自分が考える強みと他者の印象が同じであれば、面接でも自信を持って話すことができるでしょう。逆に、思いがけない回答から新たな強みの発見につながることも。自分一人の分析では、どうしても考えに偏りが生じてしまいがちです。周囲の意見も取り入れ、自己理解を深めましょう。

手順・やり方

【1】友人や家族など、あなたをよく知る人に他己分析を依頼する

【2】自分に関する質問をする

■具体例

- どのような(性格の)人だと思うか?

- 強みや弱みは何か?

- どのような仕事に向いていると思うか?

- 自分自身の印象は?

【3】他己分析の回答と自己分析の内容を比較する

7.モチベーショングラフ(ライフラインチャート)

ライフラインチャートとは、過去の出来事に対する感情の起伏を可視化するためのツールです。

それぞれの経験に点数をつけてグラフ化し「気分が上がった(下がった)理由」を分析することで、あなたのモチベーションの源泉を探ります。楽しめる仕事や熱中できる仕事を見つけるのに役立つでしょう。

手順・やり方

【1】横軸に時系列、縦軸にモチベーション(プラス、マイナス)を取る

【2】過去の出来事(成功体験や失敗体験)を書き出す

【3】各出来事に対してモチベーションの点数をつけ、グラフにプロットする

【4】プロットを線で結んで波グラフにする

■具体例

- 部活の大会で優勝した ⇒ プラス90点

- 志望校に落ちた ⇒ マイナス70点

- 生徒会長になった ⇒ プラス30点 など

8.WHY(なぜ)を繰り返して深掘り

自己分析の基本は、過去の「感情」や「行動」に対して「なぜ?」を繰り返すこと。

自身の行動原理が明確となり、面接で追加質問された際も、自信を持って話すことができます。「ガクチカ」を例に考えてみましょう。

アルバイトの例

【ガクチカ】カフェのアルバイト

- なぜ? → 店長から信頼されていたから

- なぜ? → アルバイト第一期生として長年働いていたから

- なぜ? → 仲間同士の仲が良く居心地が良かったから

- なぜ? → アットホームな環境で意見が言いやすいから

- なぜ? → 自分の意見が採用されるとやりがいを感じるから

この内容から「仲間と協働することが好き」「アイデアを出すのが好きでやりがいになる」という価値観が見えてきました。このように「なぜ?」の掘り下げは、これまで気づかなかった傾向に気付くきっかけとなるのです。

9.自己分析ツールを使う

大規模なデータをもとに、統計に基づいて作られた分析ツールは、客観的な視点を得られる絶好の道具です。自分では気づかなかった新たな可能性の模索にも役立つでしょう。

あなたに合った「働き方」や「職場」を見つけるためにも、下記のオススメツールをぜひチェックしてみてください。もちろんすべて無料で、10分程度で診断可能です。

10.キャリアアドバイザーに相談する

プロの視点を取り入れたい方は、キャリアアドバイザーに相談するのも一手。

文系や理系といった学部系統はもちろん、業界や職種についての知識を豊富に持っているため、カウンセリングを通して自分の方向性を定めることができます。

doda新卒エージェント(※)は、教育で有名なベネッセとdodaでおなじみのパーソルキャリアが作った合弁会社/ベネッセi-キャリアが運営する新卒エージェントサービスです。専任のアドバイザーによる丁寧なヒアリングによって、あなたの「就活の軸」を明確にし、あなたに合った企業をご紹介!内定まで伴走してくれます。面接後も合否理由をフィードバックしてもらえるため、自己分析にも役立つでしょう。

(※)サービスは大学3年秋ごろからご利用いただけます

自己分析で陥りがちな3つの注意点

自己分析は、進め方を誤ると適切な情報を得られない可能性も。ここでは、自己分析を行う際に陥りがちな3つの注意点と対策について解説します。

1)自己分析の目的が不明確になりがち

自己分析を始める前に、まず「何のために行うのか」を明確にしましょう。目的が定まらないまま始めると「結局何が分かったのか」が曖昧になってしまいます。

目的の例

- 自分の強みと弱みを洗い出し、自己PRの材料にする

- 仕事選びの軸(価値観)を明確にし、企業選びの指針にする

- 将来やりたいことを見つけ、志望業界を絞り込む

2)1つの経験に固執しがち

特定の成功体験ばかりに焦点を当てると、自分の一面しか見えなくなり、他の場面で得た強みや学びを見落とすことに。自己分析は「幅広い経験から共通点を探す」ことが重要です。

複数の経験を振り返ることで、自分の価値観や行動パターンの共通点が見えてきます。自己PRや志望動機にも一貫性が出るため、ESや面接での説得力向上になるでしょう。

3)自分を偽ってしまいがち

自己分析は見栄を張らず、等身大の自分を見つめることが大切です。経験を誇張してしまうと実際の行動や価値観とズレが生じ、入社企業とのミスマッチを招きかねません。

また、失敗体験の記述を避けていては、自分の課題や成長のヒントを見逃してしまいます。自己分析では、弱みや過去の失敗も含めて正直に書き出すことが重要です。ホンネで自己分析すれば、自分に合う企業や働き方も見えてくるでしょう。

【例文付き】自己分析の活用法

自己分析によって見えてきた強みや価値観は就活のさまざまな場面で活用できます。具体例として、志望動機・自己PR・学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)の3つについて例文付きで確認していきましょう。

志望動機

自己分析で明らかになった「価値観」や「強み」と企業の特徴を結びつけることで「だからこの会社で働きたい」という納得感のある志望動機になります。

例文

私は御社の社風が私の価値観に非常にマッチしていると感じ、志望いたしました。

私は大学でマーケティング関係のゼミに所属しています。ゼミでは、チームで市場分析を行い、議論して一つの仮説を検証する過程に大きなやりがいを感じました。この経験から、多くの人の意見をまとめる「協調性」が私の強みであると気付き、人と協力して価値を生み出すことを仕事選びの軸としています。

御社は社員のチームワークを重視する社風で「大同団結」をスローガンとしています。私の強みである協調性を活かすことで、御社の社風に沿ってチームでの成果を最大化したいと考えています。

自己PR

自己PRでは、自己分析で見い出した強みと、それを裏付ける具体的なエピソードを示しましょう。経験談と結び付けて語ることで、あなたの強みが具体的なイメージとして伝わります。自己分析を深めて「強み」の根拠となるエピソードを複数持っておけば「他にも強みを活かした経験はありますか?」と突っ込まれた際も冷静に回答できるでしょう。

例文

私の強みは、目標に向けて粘り強くやり遂げる実行力です。

大学のテニスサークルで主将を務めた際、この強みを発揮しました。私がサークルに入ってから2年間、団体戦は常にベスト8でトロフィーを獲得できない時期が続いていました。私は「在籍中に必ず優勝する」という目標を立て、自ら主将に立候補。練習内容を見直し、周囲の意見を聞きながらブラッシュアップを続けました。結果、半年後に初めて大会で優勝を勝ち取ることができました。

御社は新規事業にも積極的に挑戦しています。この経験で発揮した粘り強さを活かし、事業成功に向けて継続的に挑戦を続けたいです。

学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)

ガクチカでは、自己分析で洗い出した経験の中でも、特に力を入れたエピソードを選びましょう。その際、ただ楽しかった経験を語るのではなく、困難にどう向き合い何を達成したかを盛り込むことが大切です。

例文

私が学生時代に力を入れたのは、学園祭の実行委員です。

実行委員ではステージ企画のリーダーを務めました。ステージ企画は学園祭の目玉であり、入場者数に直結します。私は、早い段階でゲストのスケジュールを押さえ、当日に向けて準備を進めました。しかし、本番1ヶ月前にメインゲストの出演キャンセルというトラブルが発生。すぐに代替案をチームで検討し、新しいゲストの招致とプログラム変更を行いました。結果、来場者アンケートでは「ステージ企画が一番良かった」という意見を多数いただき、学園祭は大成功を納めました。

この経験から、予期せぬトラブルが起きても冷静に対処し、チームで乗り越える力を身につけました。入社後もトラブルに焦って空回りせず、代替案を検討してチームで解決していきたいです。

関連コンテンツ

自己分析のやり方に関するよくある質問

最後に、自己分析の進め方について就活生が疑問に感じやすい質問に回答します。

Q. 自己分析は一度やれば終わりですか?

A. 一度きりではなく、就活の進行に合わせて何度も見直すことが重要です。

インターンシップやOB・OG訪問など就活を進める中で新たな経験や気づきが生まれれば、その都度アップデートしましょう。また、面接でうまく答えられなかった質問があれば、それを機に自己分析を深め直すのもオススメです。

自己分析は、就活のあらゆる場面で活用できる「自己理解の地図」です。定期的に見直す習慣が、納得のいく進路選択につながるでしょう。

Q. 自己分析ノートはどのように作れば良いですか?

A. 形式に決まりはなく、自分が見返しやすい形で整理すればOKです。

紙でもデジタルでも構いません。目的は、自分の考えや経験を言語化して可視化すること。代表的な分析フォーマットを下記に示しますので参考にしてください。

分析フォーマットの例

- 自分史

- マインドマップ

- MBTI診断

- WILL・CAN・MUSTフレーム

- ジョハリの窓

- 他己分析

- モチベーショングラフ

Q. 自己分析に行き詰まった時の対処法は?

A. 無理に進めず、視点を変えることで突破口が見えてきます。

自己分析が行き詰まるのは誰にでもあること。そんな時は、一人で悩まずに違う角度からアプローチしてみましょう。具体的には、次のような方法がオススメです。

- 家族や友人を頼り、他己分析を行う

- 診断ツールを活用して客観的に整理する

- 大学のキャリアセンターやキャリア支援サービスで専門家に相談する

行き詰まるのは本気で向き合っている証拠です。視点を変えるチャンスと捉え、周囲の力も借りながら、焦らず取り組んでください。

自分に合った方法で自己分析を行い、就活に役立てよう

就活において 自己分析はスタート地点であり、根幹となる作業です。。今回紹介した10個のやり方も参考に、じっくりと進めましょう。自己理解を深めることが、あなたに合った企業に出会うための近道となるはずです。最後に本記事の内容を簡単にまとめます。

本記事のまとめ

- 自分に合った企業を見つけ、的確なアピールするために自己分析は欠かせない

- 自分史、マインドマップ、MBTI診断など、自己分析の方法は多岐に渡る

- 自己分析は、志望動機・自己PR・ガクチカといった就活の頻出質問にも活用できる

無料

- ▼ 自己分析に役立つ適性検査(GPS)

関連記事

シェア

シェア