ダイレクトリクルーティングは新卒採用で必須?長所や注意点を解説

ダイレクトリクルーティング(DR)とは、従来の「求人広告を出して応募を待つ」という採用手法ではなく、企業側から採用したい人材へ直接アプローチする採用手法です。

日本では主に中途採用で用いられてきましたが、近年はダイレクトリクルーティングを利用する学生の数が増加傾向にあり、新卒採用でも活用する企業が増えています。

本記事では、そんなダイレクトリクルーティングを検討中の採用担当者の方に向けて、ダイレクトリクルーティングが注目される背景をはじめ、活用によるメリット・デメリットや成功させるためのポイントをご紹介します。

目次[非表示]

- 1.ダイレクトリクルーティングとは?市場規模や注目される理由

- 2.ダイレクトリクルーティングの仕組み

- 3.ダイレクトリクルーティングのメリット

- 3.1.学生との接点が増え、質の高い母集団を形成できる

- 3.2.具体的な将来のビジョンを伝え、しっかりとした動機付けができる

- 3.3.求める人材に、ピンポイントにアプローチできる

- 3.4.採用コストを抑えられる

- 4.ダイレクトリクルーティングのデメリット

- 4.1.ある程度のノウハウが必要

- 4.2.はじめは採用担当者の時間的なコストがかかる

- 5.新卒でダイレクトリクルーティングを実施するべき理由

- 5.1.競合が少ない

- 5.2.優秀な学生を厳選できる

- 5.3.特別感を学生に抱いてもらえる

- 5.4.知名度が低い企業にも有利

- 5.5.自社の強みをじっくり判断してもらえる

- 6.新卒のダイレクトリクルーティングを成功させるためのポイント

- 6.1.事前に採用目標・実行計画と予算を明確にする

- 6.2.早期からの運用を意識する

- 6.3.PDCAサイクルを実現させる

- 6.4.候補者体験を意識する

- 7.まとめ

- 8.新卒採用でダイレクトリクルーティングするならdodaキャンパス

ダイレクトリクルーティングとは?市場規模や注目される理由

ダイレクトリクルーティング(DR)とは、企業側から採用したい人材へ直接アプローチする採用手法です。海外では「sourcing」と呼ばれ、一般的に行われてきた手法と言えます。ダイレクトリクルーティングはその特徴から、オファー型採用・スカウト型採用・逆求人などと呼ばれることもあります。

このダイレクトリクルーティングは、従来の「求人広告を出して応募を待つ」採用手法と比較し、知名度が高くない企業でも自社に興味を持ってもらい人材獲得につながる可能性が高い採用手法として、日本でも昨今注目度が高まっています。

これまでは主に中途採用で用いられてきましたが、近年はダイレクトリクルーティングを利用する学生の数は増加傾向にあり、新卒採用でも活用する企業が増えているのです。

その市場規模は年々拡大していると言われており、2021年度の新卒採用支援サービスの市場規模は、前年度比5.4%増である1,231億円を、2022年度は4.4%増である1,285億4,000万円を予測しています。(株式会社矢野経済研究所|「2022年版 新卒採用支援市場の現状と展望」より)

その市場規模は年々拡大していると言われており、dodaキャンパスの総登録学生数(※大学1年~4年生)も2019年4月時点で約26万人でしたが、2022年6月時点では約87万人となっています。現在では、就活生の3人に1人以上が使っているとも言われています。

注目を集める理由としては、下記3点が挙げられます。

1)人材獲得競争の激化…引き続き労働人口は減少を続けており、有効求人倍率の高止まり。人材の奪い合いが起こっている 2)採用活動の早期化…早期から活動する学生の増加×学生の早期囲い込みを行う企業の増加している 3)利用機会の拡大…新型コロナウイルス感染症の流行による選考のオンライン化による利用機会が増加している |

ダイレクトリクルーティングの仕組み

ダイレクトリクルーティングの具体的な仕組みは、次のとおりです。

|

このように、データベースの中から企業が自社の希望条件と合致する学生を見つけ、サービス上のメッセージ機能を使ってアプローチ(オファー送信)するというのが一連の流れとなります。

求人媒体や人材紹介エージェントなどの第三者を介さずに、メッセージ機能によって求職者と直接コンタクトを取れるのが大きな特徴です。

ダイレクトリクルーティングのメリット

ダイレクトリクルーティングを導入する4つのメリットを、導入事例とともに紹介いたします。

学生との接点が増え、質の高い母集団を形成できる

ダイレクトリクルーティングは、企業の認知度や規模にかかわらず、データベースに登録されたさまざまな学生と接点を持つことができます。

「自社に欲しい」と思った学生に直接アプローチできるため、ターゲットに合致する学生だけで母集団形成をすることが可能です。

例えば、JTP株式会社のように、地方大学への学内説明会をダイレクトリクルーティングに切り替えることで、地方学生へ効率的にアプローチした事例もあります。

具体的な将来のビジョンを伝え、しっかりとした動機付けができる

ターゲットとなる特定の学生に向けて「あなただからオファーしました」という熱意を伝えられるのは、ダイレクトリクルーティングならではのメリットです。

よくある定型文のような内容ではなく、自分だけに向けられたオファーは、学生の心に残ります。さらに、自社の魅力だけではなく、入社後どのようなキャリアパスを歩めるかというビジョンまで詳しく伝えられます。

ドコモ・サポート株式会社では、オファー文にこだわることで「もともと違う業界を志望していたが、オファー文に感動したためオファーを承認した」と学生に言われるほどに惹きつけに成功しています。

しっかりとした動機付けができることで、待つだけでは選ばれていなかったケースでも、自社を選んでもらえるチャンスが生まれます。

求める人材に、ピンポイントにアプローチできる

専攻やスキル、地域などを絞り込み、ピンポイントで欲しい学生にアプローチできます。ターゲットとなる学生に絞って時間や労力を費やすことができるため、採用プロセスのムダをつくらず、効率的な採用活動が可能となります。

株式会社ベストコは、ターゲットに合致する学生だけにアプローチすることで、約200通のオファー送信から10人もの採用に成功しています。

従来の採用手法よりも母集団形成に時間や労力をかけなくてよい分、1人ひとりの学生に合わせた丁寧な選考を進めることができ、高い選考移行率で効率のよい採用をされています。

「計画通りに学生を採用できず、意図せず採用活動が長期化してしまう」とお悩みの企業にも、ダイレクトリクルーティングはオススメです。

採用コストを抑えられる

一般的な新卒採用手法であるWeb求人媒体で多くの学生の目に触れるためには、いくつもの求人媒体を利用したり、オススメ欄や上位表示の機能を利用したりする必要があるため、広告費に多くのコストを割かなければなりません。

また、目標通りの人数の学生が選考に参加してくれたとしても、「ターゲットとなる学生がほとんどいなかった」「母集団が多いのでそれぞれの学生に合わせた意向上げができなかった」などといった事情から、結果的に目標通りの人数は採用できなかったというケースもあります。

その点、希望条件から学生を見つけられるダイレクトリクルーティングは自社にマッチする学生にピンポイントでアプローチできるため、1人あたりの採用コストを削減できるほか、ミスマッチによる選考辞退・内定辞退を防ぐことも可能です。

採用する人数によっては、定額プランがあるサービスがおすすめです。定額プランであれば「何名採用しても一律○円」のため、さらなるコスト削減効果が期待できます。

例えば株式会社アレックスマネジメントは定額プランを活用し、1人当たり採用単価を約70%削減することに成功しています。

ダイレクトリクルーティングのデメリット

ダイレクトリクルーティングは、自社とマッチする学生を効率よく選定できる点が大きなメリットです。運用やアプローチのスタイルは企業側で決めることができるため、自由度の高さも魅力の1つといえるでしょう。

しかし「自由度が高いからこそ」のデメリットもありますので、導入前にしっかり理解しておくことが大切です。

ある程度のノウハウが必要

ダイレクトリクルーティングでは、ターゲット人材の気持ちを動かす必要があります。

例えば新卒採用であれば、企業からのアプローチにより自社を認知させ、興味を持ってもらい、入社承諾してもらう……といった工程があります。

特に、まだ働くイメージがあまりできていない学生であれば、興味を持ってもらうための言葉選びや、積極的かつ継続的なアプローチといった手法が必要となります。

そのため、ある程度のノウハウは必要だといえるでしょう。

はじめは採用担当者の時間的なコストがかかる

ダイレクトリクルーティングの運用において、時間的なコストがかかる可能性がある業務は、以下の2つです。

● アプローチする学生の見極め

● 個別のスカウトメールの作成

どちらの業務もはじめは試行錯誤することが多く、時間がかかってしまうケースがあります。

いずれのケースも、以下の点に気を付けて運用すれば対策が可能です。

- ターゲット学生の条件を具体的に決めておくこと

- はじめは余裕を持った人的リソースを確保しておくこと

担当者のサポートが丁寧なダイレクトリクルーティングサービスを利用すること

むしろ、従来の採用手法とは違って膨大な応募者を選別して振り落とす作業が必要ないため、全体の工数としては削減されていくので、安心してください。

新卒でダイレクトリクルーティングを実施するべき理由

ダイレクトリクルーティングのメリットを踏まえつつ、ここからはダイレクトリクルーティングを実施すべき5つの理由を解説します。

競合が少ない

株式会社リクルートの調査によると、ダイレクトリクルーティングを実施している企業は、2022年5月時点で全体の18%です。その一方、大多数の学生がダイレクトリクルーティングを利用しているのが現状です。株式会社ウォンテッドリーが実施した調査では、学生の94%がスカウトメールを受け取ったことがあるとの結果が出ています。つまり、ダイレクトリクルーティングなら、競合が少ない環境で多くの学生にアプローチできるのです。

競合が多い場合、優秀な学生にオファーしても、他社のオファーに埋もれてしまうかもしれません。しかし、ダイレクトリクルーティングは企業に浸透していない採用手法であるため、導入することで大きなアドバンテージとなるでしょう。

出典:株式会社リクルート『採用活動中間調査 就職活動状況調査 データ集 2023年卒』

https://shushokumirai.recruit.co.jp/wp-content/uploads/2022/08/seminerdata_20220726_01.pdf

出典:株式会社ウォンテッドリー『22卒〜24卒の就職活動に関する調査結果を発表』

https://www.wantedly.com/companies/wantedly/post_articles/373096

優秀な学生を厳選できる

ダイレクトリクルーティングは、応募の有無にかかわらず、企業が学生を選べる使用手法です。募集をかけても出会えないかもしれない学生に対しても、ダイレクトリクルーティングであれば直接声をかけることができます。

検索機能をうまく使えば、優秀な学生を厳選したり、自社によりマッチする人材を集めたりできるでしょう。その結果、企業と学生のミスマッチが起こりにくくなり、「優秀な学生」を1人採用するために必要なコストが下がることも期待できます。

特別感を学生に抱いてもらえる

個別化されたオファーメールを送ることで、学生は「この企業は自分に興味を持ってプロフィールを読み込んでくれたんだな」と感じます。すると返報性の心理が働き、学生も自社に対して特別感を抱いてくれるでしょう。

ただし、コピー&ペーストした定型文のようなオファー文だと、学生の心には一切響かないため注意が必要です。

知名度が低い企業にも有利

求人媒体を利用したり、会社説明会を開催したりしても、知名度が低ければそもそも学生が集まりません。学生が企業を選ぶ採用手法では、どうしても知名度の高い企業が有利になる傾向があります。

ダイレクトリクルーティングであれば、学生からの知名度が低い企業であっても、オファー文を通じて学生に自社を認知してもらえます。学生が主導となる採用手法においてはウェブサイトすら見てもらえない企業でも、ダイレクトリクルーティングを利用することで自社を認知してもらうだけでなく、採用まで直結する可能性があるのです。

自社の強みをじっくり判断してもらえる

会社説明会などと比べて、ダイレクトソーシングでは自社の理念や強みを、文章だけでなく画像や動画を使って効率的に伝えることができます。そのため「数多くある企業のうちの一つ」から「就職先として検討したい企業」に自社に対する学生の認識を変えることが可能です。

ただし、他社と比べて自社がどのように優れているのか、どのようなメリットがあるのかを的確に伝える力が求められます。

新卒のダイレクトリクルーティングを成功させるためのポイント

ダイレクトリクルーティングを上手に活用して採用活動を成功させるために、以下の3点を意識しましょう。

事前に採用目標・実行計画と予算を明確にする

ダイレクトリクルーティングを始めるにあたっては、採用目標や予算などを明確にしておきましょう。

具体的には、

● 特に重視する学生の資質・条件・スキル

● 入社後の学生に期待している役割

といった根幹部分から、

● 新卒採用に割くことができる予算・人員

● 他の採用ツール/サービスの併用の有無、その使い分け

● ○名採用のために打つオファーの数

● オファーを受け取った学生との初回接触の方法

など、細かなコスト設定や採用戦略、実行計画を決定しておく必要があります。

採用担当だけで完結せず、経営層や現場社員にもヒアリングを行い、社内課題や活躍人材の特徴について意見を取り入れることも大切です。

早期からの運用を意識する

企業から内定をもらうことで、学生は順次就職活動を終えていきます。ダイレクトリクルーティングの運用開始が遅れると、アプローチできる学生の幅は徐々に狭まっていくでしょう。早期からの運用を意識することで、学生の層が厚いうちに対策を練ることができます。

また、1社でも内定をもらうと就職活動を終える学生も一定数はいるため、最速で内定を出して先手を取ることも可能です。

他社に先がけて早めのスタートを切れば、さまざまな学生にアプローチするチャンスを生み出せるため、早期運用がオススメです。

PDCAサイクルを実現させる

自社にマッチした人材を獲得するためには、学生のパターンに合わせて効果的なアプローチ手法を決めて、データを蓄積していくことが重要です。

ダイレクトリクルーティングでは「成功した場合のノウハウと失敗したパターンや原因」など、採用活動に関するデータを蓄積できます。

これを分析してオファー文の改善やターゲットの修正を進め、PDCAサイクルを回すことが、採用効率の向上につながります。

ダイレクトリクルーティングで取得するデータには、

● オファー数

● オファーの開封率

● オファーの承諾率

● 学生属性ごとの承諾率

などがあります。

事前にどのようなデータを検証するか決定しておくのがポイントです。

候補者体験を意識する

自社の求める学生にターゲットを絞り込むことができても、オファー送信や選考の段階で学生の志望度を上げなければ、採用には繋がりません。

オファー送信の段階から内定に至るまで、学生1人ひとりの考え方や状況に寄り添った選考を心がけてください。

具体的にはどんなポイントを意識すればよいのか、4つ紹介いたします。

● オファー文の工夫

オファーに対する納得感を持ってもらうためにも、学生にオファーを送る際は、できる限りメッセージの内容を1人ずつ変えてください。

特に、「学生のどんなところを評価してオファーを送ったのか」「学生が魅力に感じるであろう自社の魅力」「オファーを承諾すると、今後どのように選考が進むのか」は具体的に伝えましょう。

● 自社の押し売りをしない

ダイレクトリクルーティングは企業側の攻めの採用だと冒頭で紹介いたしましたが、「自社の魅力だけを訴求すればOK」というわけではありません。

個別面談や面接で学生の将来取り組んでみたいことや興味のある分野をヒアリングし、その中から「自社で取り組める事業や分野・他社でないと取り組めない事業や分野」を正直に学生に伝えるのが良いでしょう。

学生に寄り添う姿勢を見せることが大切です。

● 通常と同じ選考フローにはしない

オファーを送った学生との初回接触は個別面談にするなど、通常とは異なる選考フローを用意するのがオススメです。

初回接触を「集団での説明会」や「書類選考の案内」など、通常の選考と同じフローにしてしまっては、学生がオファーされたという感覚を持ちづらく、オファー承諾にも繋がりづらいのです。

学生に「自分はこの企業からオファーを受けている・興味を持ってもらえている」と感じてもらえるような選考フローを設計しましょう。

● 選考結果はすぐに伝える

「内定を出すかどうかは、他の学生との相対比較を経てから決める」のはオススメしません。連絡の遅さが学生の不信感を煽り、結果的に志望度を下げてしまうケースがあるためです。

オファー送信の基準を決める時点で「どんな条件を持った学生を採用したいかどうか」細かく要件定義し、面接での質問項目・評価項目もあらかじめ定めてしまうことで、迅速に選考結果を伝えるようにしましょう。

▼関連記事

まとめ

各社が優秀な人材獲得を競い合うなかで新卒採用を成功させるには、「待ちの姿勢」ではなく「攻めの姿勢」でのアプローチが有効です。

ダイレクトリクルーティングは、欲しい人材に直接アプローチできるため、従来の採用手法によくある「ミスマッチが生じる」「ターゲットとなる学生からのエントリーがない」という課題も解消できるため、採用効率の向上にもつながります。

ただし、自由度が高い反面、ターゲットの選定やスカウトメールの配信など、学生に対して個別の対応が必要になるため、最初は採用担当者の負担が大きくなることも考えられます。また、日々の運用を通じてノウハウを蓄積していく必要があるため、すぐに成果が得られないケースもあるでしょう。

ダイレクトリクルーティングで採用活動を成功させるためには、採用目標や予算を考慮し、円滑に運用・管理できる体制の構築が必要です。採用が成功した勝ちパターン、うまくいかなかった失敗パターンのデータを活用して、効果的にPDCAサイクルを回しましょう。

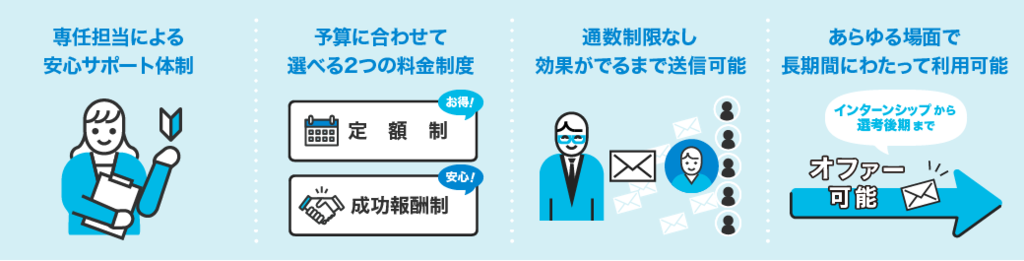

新卒採用でダイレクトリクルーティングするならdodaキャンパス

dodaキャンパスは、約99万人の学生データベースを保有するダイレクトリクルーティングサービスです(※総登録学生数:24卒〜27卒 2023年5月時点)。

就活生だけではなく、低学年向けに、自社を含む特定の業界や職種の理解促進など、学生のキャリア観を醸成するイベント等の案内を付帯サービスとして実施可能です。

また、導入後はご利用におけるサポートとして担当が付きますので、活用における設計や改善案の提案など、必要に応じて様々な角度からフォローいたします。

採用にお悩みの場合は、ぜひdodaキャンパスの活用をご検討ください。

https://campus.doda.jp/enterprise/business

「dodaキャンパス 活用事例」では、ダイレクトリクルーティングでの採用成功事例について詳細をご紹介しています。ぜひご覧ください。 |

▼3分で分かる「dodaキャンパス」