就活の選考において、多くの学生を悩ませるのが「グループディスカッション(以下、GD)」ではないでしょうか。「進め方がわからない」「どんな役割がいいのか不安」など、苦手意識を持ってしまう方も多いかもしれません。

今回は、グループディスカッションの目的や選考で見られるポイント、落ちる原因などについて掘り下げてみたいと思います。初めてのGDでも安心して臨めるよう、今回の内容を参考に準備を進めましょう。

目次

この記事の監修者

doda新卒事業本部 キャリアアドバイザー

石坂 政善氏

新卒でアパレル企業へ入社。店舗マネジャーを経て、ベネッセi-キャリアに転職。年間約600人の学生様と面談。文系学生様をメインで担当し、営業、販売サービス職やGE領域を得意領域とする。気持ちに寄り添った関係性や本音で話せるパートナーとして全力で学生様をサポートする。

就活のグループディスカッション、当日の流れをイメトレしよう!

🔁 就活グループディスカッション進行イメージ(フロー図)

① 概要:

学生4〜6名で与えられたテーマに対し、制限時間内に結論を出す選考形式。

② お題の発表(例あり):

テーマ例:「新しい通勤スタイルを提案せよ」「制服は必要か」など。課題解決型・賛否型・自由発想型に分類。

③ 役割分担:

リーダー・書記・タイムキーパーなどを話し合いで決定。※自発性が評価される。

④ ディスカッション(15〜25分):

参加者全員で議論を深め、意見を出し合いながら結論に向けて整理。

⑤ 結論まとめ(3〜5分):

意見を要約し、代表者(または全員)で発表準備を行う。

⑥ 発表(3〜5分):

結論を簡潔に発表。内容の説得力・協調性・論理性が評価対象。

⑦ フィードバック(任意):

面接官や人事担当者からの講評やアドバイスがある場合も。

グループディスカッション(GD)で企業が見るポイントと受かる人の特徴

グループディスカッションでは、チームで議論を進めながら最終的な結論を出すことが求められます。まず、GDで企業側が見ているポイントや、選考に受かる人と落ちる人の違いから見ていきましょう。

企業はGDで協調性や論理的思考力・主体性などを見ている

企業がGDで見ているポイントがわかれば、ディスカッションに臨む意識も変わってきます。企業がGDで見ているのは、「チームで仕事をする際の対人能力」です。

具体的には、下記のような点が見られています。

【企業が見ているポイント】

- 協調性:他者を容認できる。異なる意見を上手く引き出せる

- 積極性:自分の考えをわかりやすく発信できる

- リーダーシップ:チームの意見をまとめ、全体を導ける

- 発言力:他人の意見を尊重しつつ、積極的に発言できる

- 気配り:話を聞く姿勢があり、他者への配慮ができる

ディスカッションでは、つい「自分が目立とう」とする人がいますが、選考での印象は良くありません。リーダーシップも重要ですが、社会人になってからチームで仕事をする上で必要な協調性や、主体性などのスキルが見られていることを意識しましょう。

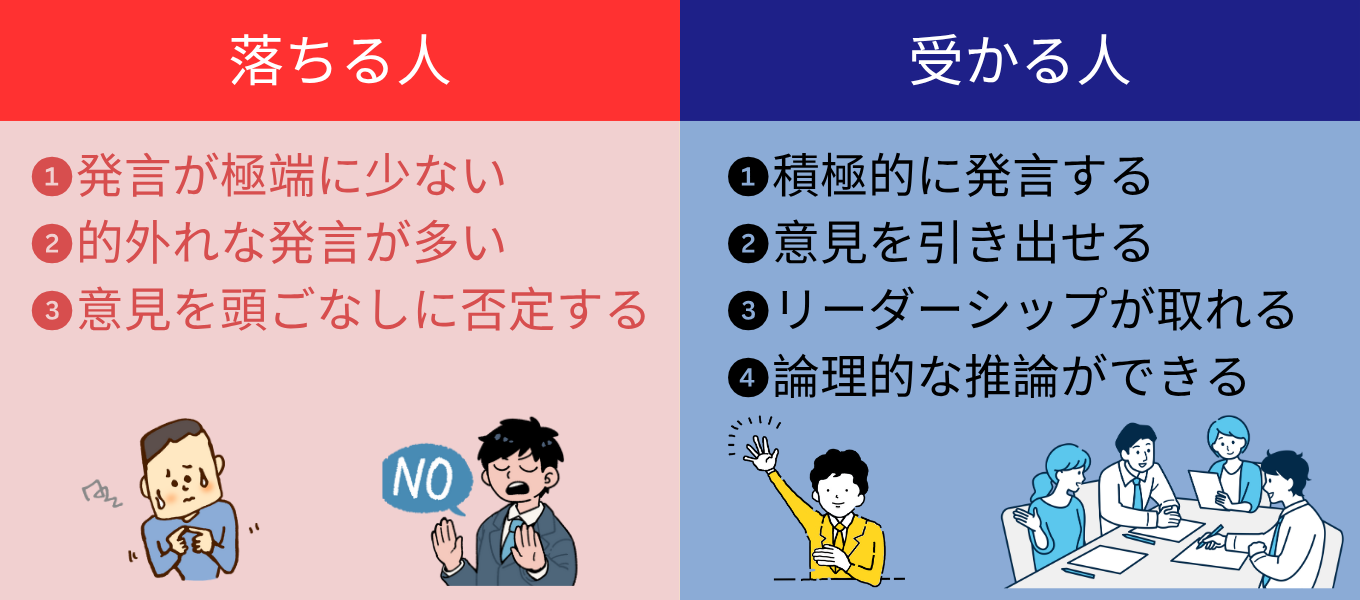

グループディスカッションで「受かる人」と「落ちる人」の違い

グループディスカッションで選考に落ちてしまう最大の要因は、「議論に貢献できていないこと」です。

GDで落ちる典型的な例としては、下記のようなケースがあります。

- 人の話を聞いてばかりで発言が極端に少ない

- 的外れな発言を繰り返して議論を混乱させる

- 他人の意見を頭ごなしに否定し、まとまりを崩す

一方で、GDで好印象を与えられる人には、下記のような特徴があります。

- 積極的かつ建設的に発言する

- 他のメンバーの意見を引き出し、議論に深みを持たせる

- 話の流れを整理し、結論に向かって効率的に進められる

ポイントは「チームにとって有益な存在」として立ち回ることです。自己アピールに走りすぎず、周囲と協力しながら、成果を出せる人材であることをアピールしましょう。

GDでは、グループをまとめる「リーダー役」や、時間配分を管理するタイムキーパーなど、さまざまな役割があります。自分が得意な役割がわからない時は、ベネッセ独自の適性検査「GPS」を試してみませんか?リーダーシップや分析力など、 自分では気づかなかったパーソナリティや強みがわかります。

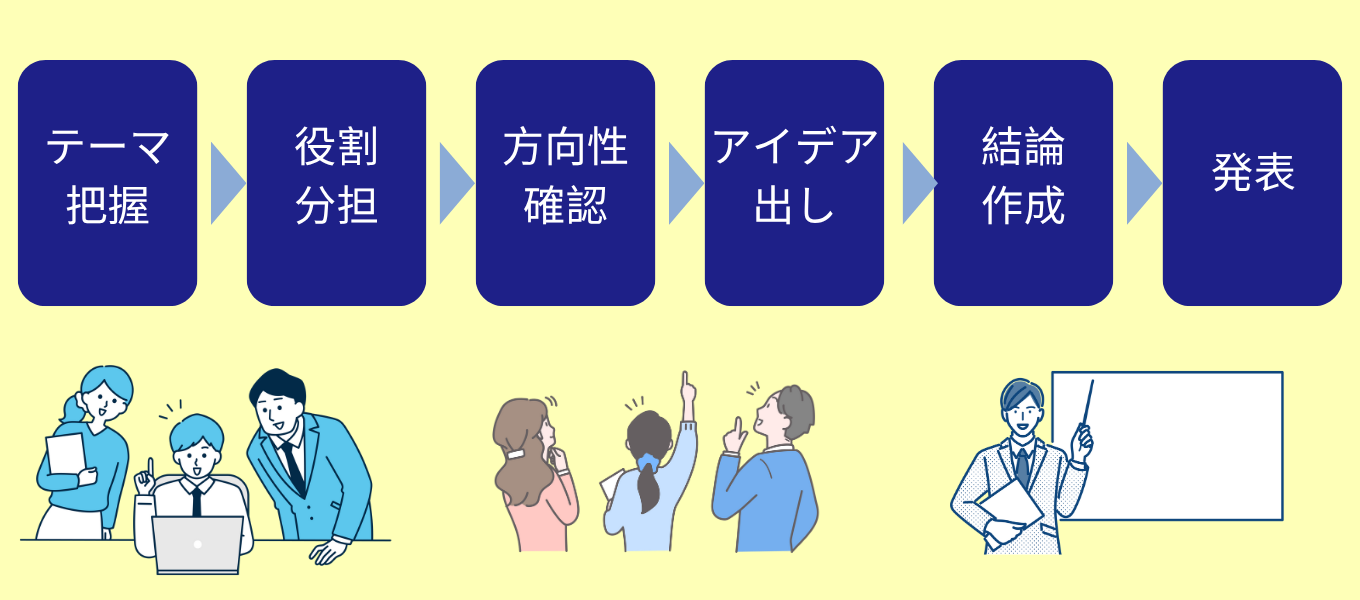

グループディスカッションの流れ|役割分担や時間配分から発表まで

実際にグループディスカッションが始まったとき、どのようなステップで議論が進むのでしょうか。

GDの一般的な流れと、各ステップでの注意点を見ていきましょう。

【グループディスカッションの流れと注意点】

| STEP | やること | 詳細や注意すべきポイント |

|---|---|---|

| テーマ把握 | テーマや資料を読み込む | ・短時間で要点を整理する ・テーマが曖昧な状態で進めない |

| 役割分担 | リーダー、タイムキーパー、発表者、書記などを決める | ・得意な役割を担う ・自分から積極的に役割を申し出る |

| 方向性の確認 | ゴール(結論)をどのように定義するか決める | ・議論の流れ(筋書き)を決める ・何を決めるのかを共有する |

| アイデア出し・検討 | 各自の意見やアイデアを出し合う | ・具体策や根拠を考える ・多様な視点を受け入れつつ、論点を整理する |

| 結論作成 | 最終的な結論をまとめていく | ・チーム全員で意見をまとめる ・発表者へポイントを伝える |

| 発表 | 代表者がテーマに対する答えを発表する | ・質疑応答の役割を決めておく ・全員がフォローする気持ちを持つ |

上記の流れを押さえておくと、場当たり的に動くこともなく、スムーズに議論が進みます。

しかし、初対面の他学生と一緒にGDを行う場合は、どうしても遠慮してしまう人が多く、なかなか役割が決まらないかもしれません。

GDをスムーズに進めるコツは、「 時間配分と役割分担を早めに決めること」です。各自が得意な役割を担うよう、やってみたい担当があれば積極的に申し出ましょう。

自分が「どんな役割で活躍できそうかイメージがつかない」という方は、これまでの経験や価値観を言語化するところから始めてみませんか?dodaキャンパスであれば無料で生成AIが言語化します!

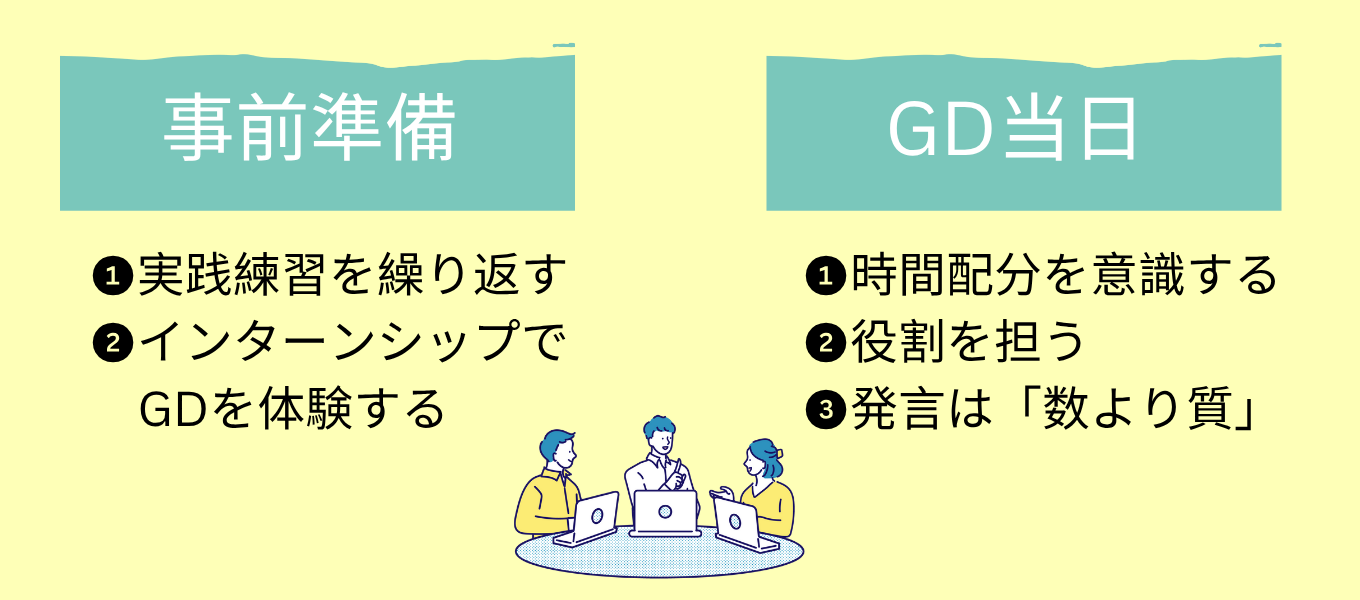

就活のグループディスカッションを勝ち抜くコツと練習方法

グループディスカッションで評価され、内定に一歩近づくコツについても見ていきます。

GDで普段の自分をアピールし好印象をもってもらうには、事前の実践練習が効果的です。また、当日は質問の数よりも「質」に拘るなど、企業が見ているポイントを意識しながら積極的に議論に参加していきましょう。

【事前準備編】実践練習をする

グループディスカッションを上手に進めるには、とにかく場数を踏むことが重要です。友達同士で5人以上のグループを作り、異なるテーマを設定して模擬ディスカッションを行いましょう。

【実践練習のポイント】

- テーマは幅広く(抽象的なものから具体的な課題解決型まで用意する)

- 同じメンバーばかりではなく、メンバーの組み合わせを変える

- OB・OG、身近な先輩などから客観的なフィードバックを得る

練習の際は、本番さながらの時間設定を決め、緊張感を持って議論することが大切です。練習でも、協調性や積極性、リーダーシップ・発言力・他者への気配りも意識しましょう。

【事前準備編】インターンシップに参加してディスカッションに慣れる

「ディスカッションの練習をする仲間がいない」という場合は、インターンシップへの参加がおすすめです。多くの企業では、インターンシップのプログラムとして、チームで議論する機会を設けています。

【インターンシップでGDを行うメリット】

- 実際のビジネス課題に近いテーマで議論できる

- 社員や人事から直接フィードバックをもらえる

- 企業への理解も深まる

dodaキャンパスにプロフィールを登録しておけば、あなたの強みに興味を持った企業からオファーが届く仕組みも活用できます。複数のインターンシップに参加し、GDの場数を増やすのも良いでしょう。

【当日編】時間配分を意識する

グループディスカッションは、限られた時間内で結論を出すことが求められます。冒頭で「どのステップに何分かけるのか」を1〜2分程度で決めましょう。

例えば、議論に20分が与えられているなら、下記のような時間配分ができます。

- 役割分担:1分

- アイデア出し:5分

- 意見の絞り込み:10分

- 結論の作成:4分

短時間で議論を整理し、タイムキーパーが適宜リマインドしながら、スムーズに議論を進めましょう。

【当日編】得意な役割を担う

グループディスカッションには、いくつか役割が存在します。

当日までに、自分が得意な役割を考えておきましょう。あらかじめイメージしておくだけでも、落ち着いてディスカッションに臨めます。

【GDの主な役割と注意点】

| 役割 | 主な内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| リーダー | ・議論の方向性を示す ・意見をまとめる ・意見を引き出す |

・自分の意見を押しつけない ・協調性をもって進行する ・他者の発言を尊重する |

| タイムキーパー | ・議論の時間管理を行う ・適宜リマインドする |

・時間オーバーに注意 ・終了5分前など余裕を持って調整する |

| 発表者 | ・グループの結論を発表する ・全体の意見を論理的に伝える |

・話し方のトーンや態度にも気を配る ・全員の意見を反映させる意識を持つ |

【当日編】発言数より「質」を重視する

グループディスカッションでは、「発言数が多い=評価が高い」と思う人がいますが、実際には「質の高い発言をする人」が注目されます。

- 他人の意見を受けて整理し、建設的なアイデアを提示する

- 新たな視点や具体例を出し、議論を深める

目立とうとして自分の意見ばかりを主張したり、他者を否定するような言動は慎みましょう。議論の本質を理解し、チームのゴールに貢献するという考え方が大切です。

GDでは、グループをまとめる「リーダー役」や、時間配分を管理するタイムキーパーなど、さまざまな役割があります。自分が得意な役割がわからない時は、ベネッセ独自の適性検査「GPS」を試してみませんか?リーダーシップや分析力など、 自分では気づかなかったパーソナリティや強みがわかります。

グループディスカッション(GD)本番で慌てない!オンラインツールやアプリの活用法

GD本番で慌てないためにも、オンラインツールやアプリを使って練習をしておくのもおすすめです。

各種ツールの使い方を事前に知っておくと、実際にオンラインでGDが行われた場合も、音声や画面操作などスムーズに行えるでしょう。

GoogleやZoomのグループチャットで練習する

オンラインで行われるGDには、通信不良や音声の遅延・発言のタイミングがかぶるなど、対面とは違った難しさがあります。GoogleやZoomのグループチャットで練習をすれば、オンラインでGDが行われても自信を持って臨めるでしょう。

【オンラインツールを使った練習のポイント】

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 1.Google MeetやZoomのブレイクアウトルーム機能を活用する | オンラインでグループを組み、実際にディスカッションを行ってみましょう。 Zoomでは画面共有で意見を可視化したり、チャット機能で補足説明を加えるなど、より実践的な練習が可能です。 |

| 2.発言のタイミングに慣れる | オンラインでは発言がかぶりやすくなります。 挙手アイコンを使う、事前に発言の順番を決めておくなど、スムーズな進行のための工夫を意識して練習しておくことが大切です。 |

| 3.実際のオンラインGDを想定した練習を行う | カメラオフや音声のみでの実施もあるため、言葉だけで伝える力を鍛えることも必要です。 照明や背景、マイク音質なども含めて、当日と同じ環境で練習すると安心です。 |

実際のGDでは「音が出ない」「画面が共有できない」など、想定外のトラブルが発生するかもしれません。事前に環境に慣れておくことで、安心して本番に臨めます。

AIを使った疑似ディスカッションで練習する

AIチャットを利用すれば、疑似ディスカッションで練習することもできます。具体的には、下記のような使い方があるでしょう。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 1.AIにテーマを提示し、仮想的な議論の相手としてアイデアをもらう | ChatGPTなどのAIツールにGDのテーマを入力すると、AIが意見や反論を提示してくれます。 「この意見に対してどう考える?」と質問しながら論点を深める訓練ができます。 |

| 2.自分の意見に対する反論や追加情報を質問してみる | AIに「別の視点で考えると?」「賛成・反 |

人間同士の議論とは異なりますが、短時間で思考力を鍛え、論点を整理する練習としては効果的です。また、自分の発言のロジックを客観的に見直す機会にもなるでしょう。

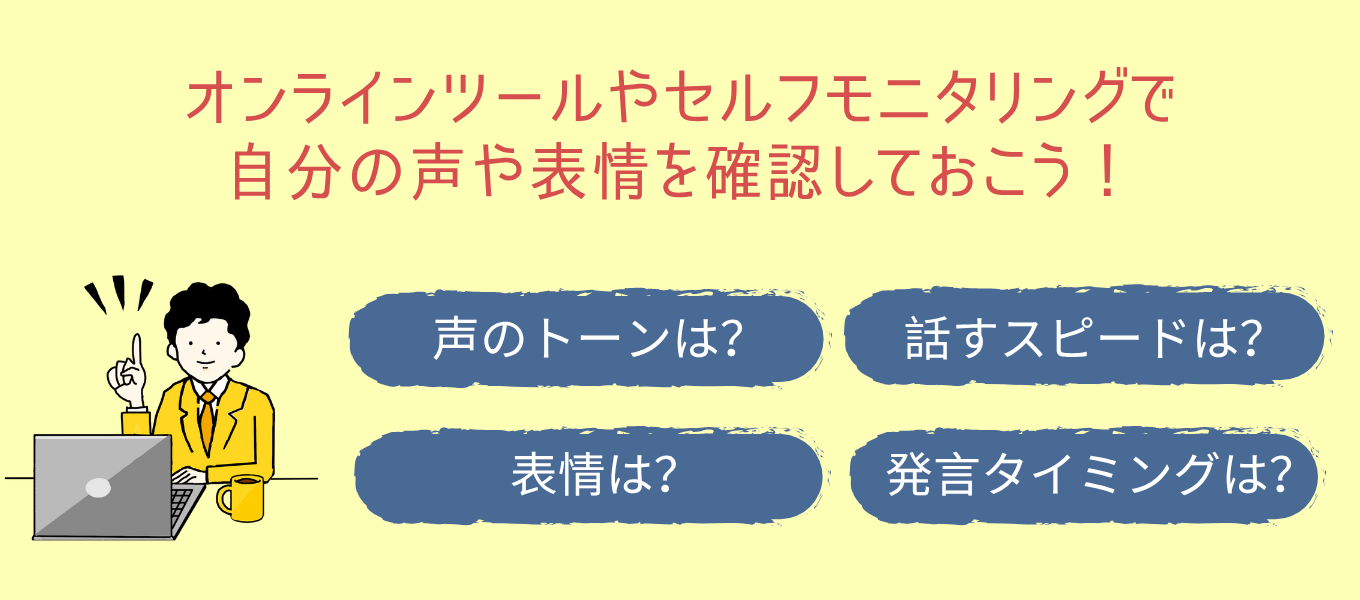

セルフモニタリングで声の大きさやスピードを確認しておく

グループディスカッションでは、声の通りやすさや話すスピードも見られています。そこで有効なのが「セルフモニタリング」です。

【セルフモニタリングのチェックポイント】

| チェック項目 | ポイント |

|---|---|

| 1.話すスピードや抑揚 | 早口すぎると伝わりづらいため、適度な抑揚と明瞭な発音を意識しましょう。 聞き取りやすく説得力のある話し方ができます。 |

| 2.声量 | 声が小さすぎると自信がない印象、大きすぎると圧迫感があります。 程よい声量で語尾まではっきりと話すことが大切です。 |

| 3.表情 | 無表情にならないよう注意し、うなずきやリアクションで関心を示しましょう。 相手に安心感や共感を与えることができます。 |

オンラインGDでは、リアルで行われるGDより、表情や反応が伝わりにくいため、少し大げさなリアクションをするくらいが丁度良いでしょう。セルフモニタリングを事前に行っておくと、本番で余裕を持って発言できるようになります。

ここまでご紹介した通り、グループディスカッションはポイントや練習を重ねれば、対策が可能です。dodaキャンパスでは、このような選考対策に関するオンラインイベントを多数開催中!本選考に向けて対策をしておきたいという人は、ぜひ一つは参加しておきましょう。

無料

- ▼ 自己分析に役立つ適性検査(GPS)

関連記事

シェア

シェア