新卒採用の母集団形成方法7選!成功に近づく最新の手法とは?

新卒学生を採用したいのに応募がなかなか集まらない、せっかく応募は十分な数集まったのに、内定まで進む人数が限られている、とお悩みの企業も多いのではないでしょうか。それは、母集団形成を闇雲に行っていることが原因かもしれません。

効率的に採用活動を進め、ミスマッチを防ぐためにも、自社にマッチした学生を集める「母集団形成」のあり方が現在見直されています。本記事では、母集団形成の概要と、昨今注目されている手法についてご紹介いたします。

▼関連資料

「新卒採用チャネルの基本」メリットデメリットの比較表付き

目次[非表示]

- 1.母集団形成とは

- 1.1.「内定=入社」ではない

- 1.2.「どのような新卒採用の母集団形成をするか」が重要

- 2.新卒採用のための母集団形成で把握しておきたい動向

- 2.1.内定取得時期の早期化

- 2.2.ITの発展による母集団形成手法の多様化

- 3.新しく注目される母集団の形成手法

- 3.1.オウンドメディア

- 3.2.SNS

- 3.3.リファラル

- 3.4.ダイレクトリクルーティング

- 4.従来からある母集団形成手法

- 5.新卒採用の母集団形成で押さえたいポイント

- 5.1.手法のトレンドを掴む

- 5.2.種々の手法を組み合わせる

- 5.3.ターゲットを明確にする

- 6.まとめ

母集団形成とは

母集団形成とは、採⽤の候補となる⼈材を集める活動のことです。自社の新卒採用情報を知ってもらい、関心を抱く学生を集める、いわば採用活動の第一歩です。

「内定=入社」ではない

まずは、いまの新卒採用市場について見てみましょう。

近年では、学生が就職活動の早い時期から内定を持つようになりました。株式会社リクルートの調査によると、24卒の就職内定率は2月1日時点で19.9%と、23卒の同月データ13.5%から6.4ポイント増加しています。

また、同調査によると24卒の内定辞退率は2月1日時点で16.0%と、早期に内定を獲得しても2割弱の学生が内定を辞退していることになります。

学生は「一社内定が出たら就職活動を終える」のではなく、複数の内定を保持しながら就職先を選んでいるので、多くの企業では以前よりも選考辞退・内定辞退のリスクに向き合わなければならなくなっています。

出典:株式会社リクルート『就職プロセス調査 (2024年卒)』

https://shushokumirai.recruit.co.jp/wp-content/uploads/2023/02/naitei_24s-20230210.pdf

▼関連記事

「どのような新卒採用の母集団形成をするか」が重要

母集団形成においては、数と質の両方を担保する必要があります。採用方針をもとに設定したターゲットにマッチしていないと、どんなに多くの学生を集めてもミスマッチや内定辞退を引き起こし、採用活動が徒労に終わってしまう可能性もあります。

⺟集団形成の段階から、自社の設定したターゲットであり、かつ⾃社に強い興味関⼼を持つ学生を獲得することで選考・内定辞退率を抑えられるよう取り組むことが採⽤担当者に求められています。

新卒採用のための母集団形成で把握しておきたい動向

世間を取り巻く環境に合わせて、採用活動をめぐる環境も変化します。新卒採用において母集団形成を有利に進めるためには、環境に合わせて手法を変化させることも必要です。ここからは、母集団形成を進めるうえで把握しておきたい動向を紹介します。

内定取得時期の早期化

株式会社リクルートの調査によると、24年卒の早期内定取得率は、23年卒と比較して大きく上昇しています。内定取得時期の早期化に伴い、従来の母集団形成手法では採用活動で出遅れてしまう恐れがあります。

他社に後れを取らないためにも、現状の母集団形成手法を見直しながら、傾向に合わせた手法を随時選択することが大切です。

同時に、種々の母集団形成手法の特徴やメリット・デメリットを理解しておくことも必要でしょう。実際に導入せずとも、様々な母集団形成手法について知っておくことで、採用動向がどのように変化しても対応できる確率が上がります。

出典:就職プロセス調査(2024年卒)

https://shushokumirai.recruit.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/naitei_24s-20230309.pdf

ITの発展による母集団形成手法の多様化

ITの発展や新型コロナウイルス感染症により、採用プロセスのオンライン化が進んでいます。母集団形成手法も、従来のものに加えて多彩な手法が使われるようになりました。

まず、自社を不特定多数に広く周知する手法として、オウンドメディアやSNSによるPRが挙げられます。株式会社No Companyの調査によると、就活中の学生の57.3%がSNSを情報収集に使っています。TwitterやInstagram、YouTubeで発信すれば、企業の認知度アップにつながるでしょう。

一方、特定の学生に直接アプローチする手法としては、ダイレクトリクルーティングが有効です。パーソナライズされたメッセージを送ることで、学生の心を自社に惹きつけることができます。ダイレクトリクルーティングについては、後ほど詳しく解説します。

出典:株式会社No Company『Z世代就活生のSNS活用に関する実態調査』

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000089446.html

新しく注目される母集団の形成手法

上記のような背景から、ターゲット学生に効率的にアプローチする母集団形成の手法が注目されています。

具体例をいくつか挙げていきます。

オウンドメディア

採用オウンドメディアとは、自社で所有・管理するWebメディアのことであり、採用関連コンテンツに特化しているのが特徴です。メリットは2つあります。

1つは、継続的に学生と繋がれることです。採用サイトと異なり、コンテンツを比較的短いスパンで更新し、それを長期的に蓄積できることができます。

もう1つは、ミスマッチが減ることです。社員のインタビューや部署の様子をコンテンツとして掲載するので、企業の特徴や雰囲気に合うと感じた学生が効率的に集まります。ただし、コンテンツ作成のためには社内の協力が必須となるので、運用までのハードルは高いかもしれません。

SNS

学生の利用率がとても高いSNSを採用に活用する動きが広まっています。

TwitterやInstagramにエントリー情報や社員紹介を投稿することで、自社のさまざまな情報を気軽に発信できます。先に紹介したオウンドメディアのコンテンツとうまく連動させ、見応え・読み応えのある情報提供を継続的に行う方法もあります。

拡散力が高いので、投稿内容が不適切であれば悪評が一気に広まる恐れもありますが、学生にリアルな情報を気軽に届けることができるので、応募者のミスマッチ防止につながります。

▼関連記事

Z世代の採用には必須!各種SNSの特徴と活用方法を解説!「SNS採用の基本」

リファラル

リファラル採用とは、自社の社員に友人や知人を紹介してもらう採用手法のことです。

企業理念や文化を理解している社員が人柄をよく知る友人を紹介するため、企業と応募者の間で起こる採用のミスマッチが起こりにくく、定着率の向上が期待できます。事前に学生の情報を詳しく知ることができるため、相手にあわせた細やかなコミュニケーションが取りやすく、志望度を上げやすいというメリットがあります。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、企業から学生に直接アプローチする採用手法です。

ダイレクトリクルーティングのサービスに登録された学生のプロフィール情報を閲覧し、ターゲットにマッチする学生を探すことができます。求める人材には直接メッセージ機能を使ってアプローチ(オファー)し、学生がオファーを承認した場合には、面談などを経てその後の選考に進んでいきます。

ターゲット通りの学生に企業側からアプローチすることができるため、効率的な選考を行ことができます。

▼関連記事

ダイレクトリクルーティング攻略マニュアル学生の本音から見る、反応率の高いスカウト文の作り方

従来からある母集団形成手法

ここで、従来の母集団形成の手法についても整理しておきましょう。

ナビサイト

就職活動する学生の多くがはじめに登録するのがナビサイトです。利用者数が多く、幅広い学生に自社を知ってもらい、応募を募ることができるのがメリットです。

しかし数千から数万社と、多くの企業が掲載する故に、競合他社との差別化が難しいといデメリットもあります。

合同企業説明会

複数の企業が出展し、来場した学生に自社の魅力を伝える合同企業説明会。インターンシップから本選考まで、様々な時期に開催しています。また、性別や専攻、希望の勤務地域など、属性に限定して学生の参加を募るものもあり、自社のことを知らないターゲット学生に直接自社の魅力を伝えられます。

ただし、現在はコロナ禍でオンライン開催となるケースも多く、元々興味のある企業の説明だけを聞いて退出する学生も増えているようです。

大学訪問

ターゲット大学に訪問し、自社説明会を開催します。

費用対効果が高いのが最大のメリットですが、企業からの出展依頼も多く、誘致してもらうまでのハードルが高いのがデメリットといえます。

▼関連記事

新卒採用の母集団形成で押さえたいポイント

母集団形成には多くの手法がありますが、最低限のポイントを押さえなければ、どの手法もメリットを享受できません。ここからは、母集団形成で押さえたい重要な3つのポイントを紹介します。

手法のトレンドを掴む

新卒採用の母集団形成で押さえたいポイントの一つは、学生や市場の動向・変化を把握し、状況に合わせた手法を選択することです。特にSNSの利用状況は毎年変化していくため、「昨年と同じ手法」が通用しません。

年度毎に学生のSNS利用状況に注目し、適切なPRチャネルを選択して発信することが重要です。PRするチャネルが増えると手間も増えますが、必要に応じて外注することで対処できるでしょう。

SNS運用の際は、炎上を防ぐため事前にコンプライアンス研修の受講も必須です。ハラスメントは人によって捉え方も異なります。常に情報を把握するとともに、コンプライアンスを遵守して発信するよう努めてください。

種々の手法を組み合わせる

異なる母集団形成手法を組み合わせることで、相乗効果やデメリットのカバーが期待できます。たとえば、自社サイトやオウンドメディアとソーシャルリクルーティングを組み合わせることで、SNSを通じてメディアへの流入が増えるなどの効果が得られるでしょう。

学生は常に複数のメディアから情報収集しています。各種SNSやオウンドメディアなど、あらかじめ多数のチャネルを用意しておけば、さまざまなタイプの学生を広くカバーできます。

ターゲットを明確にする

前述したように、ターゲットとなる学生像を明確にすることは、新卒の母集団形成において極めて重要です。ターゲットが曖昧なままでは、誰にも響かないメッセージを発信し続けることになります。それだけでなく、本当に求める人材を確保できないデメリットもあります。ターゲットを明確にして初めて、求める人材に強く訴えかけるメッセージとなるのです。

また、ターゲットを細かく決めておくことで、よりターゲット像にマッチする人材を企業側から探すことが可能になるでしょう。

まとめ

ここまで様々な母集団形成の手法を紹介してきましたが、ここでお伝えしておきたいのは「人気の手法=自社に合う手法」ではないということです。

自社の採用方針と各手法のメリットやデメリットを整理し、時には複数の手法を組み合わせながら、自社に合った母集団形成手法を見つけてください。

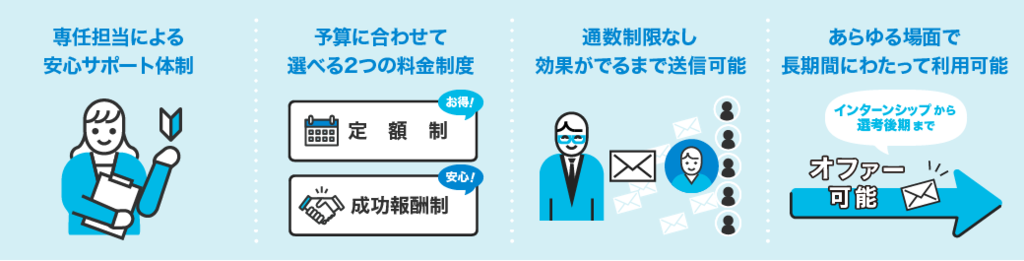

母集団形成にダイレクトリクルーティングを利用するなら、dodaキャンパスがオススメです。国内最大規模の学生データベースから、豊富な検索軸で自社にマッチする人材を探すことができます。

また、経験豊富な専任スタッフが状況に合わせてフォローするため、質の高い母集団形成が可能です。

ダイレクトリクルーティングの導入を検討している方は、ぜひ一度お問い合わせください。

「dodaキャンパス 活用事例」では、ダイレクトリクルーティングでの採用成功事例について詳細をご紹介しています。ぜひご覧ください。 |

▼3分で分かる「dodaキャンパス」