就職活動で必ず行う「業界研究」。なにから手を付ければいいのかわからない、という学生も多いはず。

業界研究を行う方法は様々ありますが、前提として「業界」と「職種」の違いをはっきり理解しておくことが必要です。

ここでは、「業界」と「職種」の違い、そしてそれぞれの理解と研究の仕方をお伝えします。

業界・職種研究を積極的におこなって、キャリアプランをより明確できるようになりましょう!

目次

そもそも業界研究とは

業界研究とは、さまざまな業界に関する情報を集め、その業界に備わっている特徴を理解することです。就職活動を始めるまでは、世の中にどのような企業があって何を行っているのか、漠然としたイメージしか持っていない人も多いのではないでしょうか。そこで、自分が働きたい企業を見つけるために、方向性をある程度絞っていかなくてはなりません。

業界研究においては、「世の中にはどのような業界が存在するのか」ということを知るところから始めていきます。そして、調べた中でも特に興味を感じた業界について、さらに深く掘り下げていくことになります。このように、業界研究は就活において、自己分析や企業研究と並んで重要な作業だといえるのです。

業界研究の主な目的

業界研究の目的は、自分が働きたい業界を、ひいては企業を絞り込むことにあります。ある業界を知っているつもりでも、業界研究をしてみたら想像とまったく違っていたということもあるかもしれません。業界研究を通すことで、その業界を正しく認識し、具体的なイメージを持てるようになるのです。その正しい認識のもとで企業選びを進めていけば、想像と現実の乖離も起こりにくくなるでしょう。

説得力のある自己PRや志望動機を用意することも、業界研究をする目的の1つです。業界研究では、各業界のビジネスモデルや仕事内容について調べることになります。仕事内容がわかれば、その業界で求められている素養なども予想することができるでしょう。

その結果、「自分にはその素養が備わっている」と論理的にアピールする自己PRを考えられるようになるのです。また、その業界で実現できることと、自分が社会に出てから成し遂げたいことが一致すれば、論理的で説得力のある志望動機を用意できます。

「業界」と「職種」の違い

業界の区分については把握している学生は多いと思いますが、そこに“職種”が加わると、その説明をしっかりとできる学生は多くないでしょう。まずは違いを理解することから始めましょう。

“業界”とは、主に「食品業界」「広告業界」など産業や商業の種類を指す言葉

“職種”とは、「企画・制作」「営業・販売」「人事」など仕事の性質や範囲を指す言葉

この“業界”と“職種”を組みあわせて、仕事内容を表現することができます。 例えば「製造業の営業職」「建設業の経理職」などがあげられますが、まずは自分のやりたいことや興味があることは何か、深掘りしていくことが必要です。

“業界”と“職種”それぞれの目的と対策アプローチが異なってくるので、次の章から説明していきます。

業界の研究と理解

まずは、「業界研究」について説明します。

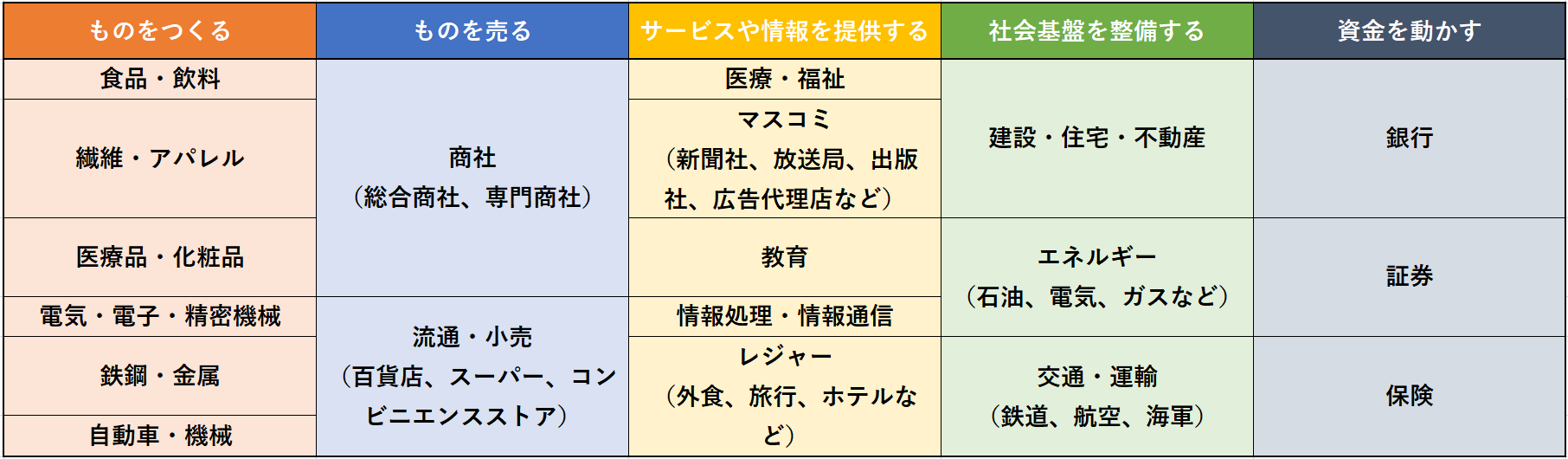

最近では、規制緩和の影響やイノベーションの活発化、くわえて異業界同士の事業提携や業界進出が頻繁に行われており、業界の壁がなくなってきています。そのため、それぞれを区分するのは難しい部分もありますが、研究するポイントとしては、「どのような製品やサービスを取り扱っているか?」を基準にして、興味がある業界を探すことがポイントです。

またOB/OG訪問や、最新の動向やニュースにも目を通しておくと良いでしょう。

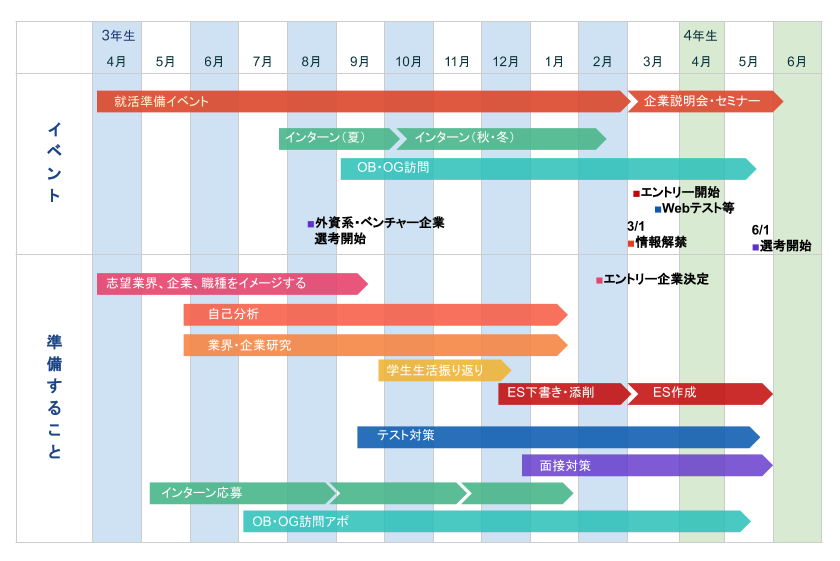

業界研究の3つのステップ

STEP1

下記の図にある5つのカテゴリから興味がひかれるものを考えてみる

STEP2

ひかれたカテゴリ内に、それぞれどんな業界があるか把握する

STEP3

興味をもった業界内にどんな企業があるかを把握する

気になる業界が絞れたら、その業界で気になる3社をピックアップして比較検討してみましょう。そして下記の項目を埋めてみると、より客観的に理想の企業の傾向が見えてくるはずです。

比較検討する項目

・企業名

・企業を選んだ理由

・間近3年の売上、利益の推移

・主力商品、サービス(3つ)

・メインの顧客(個人or企業/国内or海外/年齢層など)

・業界内における企業の強み

・代表的な企業の広告・CMのコピーなど

・企業に関する最新のニュース、動向

業界研究で情報を集める手段

業界研究をするときは、正しく業界を理解するためにも、多様なソースから情報を集めることが重要です。

業界団体のホームページ

情報を集める手段として、業界団体のホームページを閲覧するのは便利な方法です。各業界に属する企業が加盟している団体のホームページを探し、業界全体の動向などに関する情報が載っているか調べてみましょう。インターネットでは最新の情報が公開されるので、定期的にチェックすることをおすすめします。

本や新聞、ニュース

同様に、新聞やニュースサイトでもタイムリーな情報を入手することができます。面接で時事に関する質問をされることもあるので、社会情勢には常にアンテナを張っておきましょう。就職情報誌や「業界地図」や「会社四季報」などの業界本も参考にすると良いでしょう。

業界研究セミナー

大学の構内や、合同企業説明会の会場などで行われる「業界研究セミナー」に参加するのも1つの方法です。各業界で働いている人の話を直接聞くことができるので、自分が就職した後のキャリア形成についてイメージしやすくなるでしょう。

就職情報サイト

就職情報サイトでは、採用情報や業界の動向など、就活に必要な情報が網羅的に紹介されているため、業界の全体像を理解したいときに適しています。dodaキャンパスでも業界研究のオンラインイベントや、就活に役立つ情報の発信を行っています。

業界研究をするときのポイント

ここからは、業界研究をするときに押さえておきたいポイントをおさらいしていきましょう。

1.業界全体像を知る

世の中にある企業はさまざまなビジネスモデルから成り立っているため、社会の全体像は簡単に把握できるものではありません。しかし、「業界」という分類に分けることで社会を構成している要素の関係性が掴みやすくなります。そして、業界から企業へと研究の対象を移していくことができるのです。

2.業界の深掘り

次に、その業界の特徴を深掘りしていきます。顧客の形態はBtoBなのか、それともBtoCなのかといったように、その業界を特徴づけるポイントを探していきましょう。

3.業界の動向把握

業界の動向の分析は、業界の安定性や成長性を把握し、将来のキャリア形成について考えるためにも重要な作業です。業界の市場規模や成長率に関するデータを参照しながら動向を分析していきましょう。 このとき、政治(Politics)・経済(Economy)・社会(Society)・技術(Technology)という4つの面から業界を分析する「PEST分析」という手法が役に立ちます。業界の動向を多角的に捉え、情報を整理して成長性を測ってください。 これらのポイントを押さえて業界研究を行ったら、自己分析の結果と照らし合わせながら志望する企業を絞り込んでいきます。

職種の研究と理解

“職種”は大きく下記の4つに大別できます。それぞれ関係の深い業界と代表的な仕事内容、必要な能力と合わせて紹介するので、自身に当てはまりそうな職種を見定めてください。

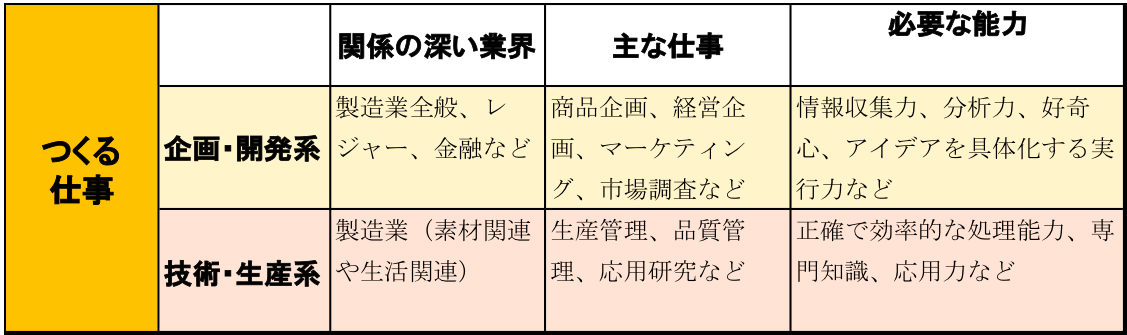

つくる仕事

会社の利益を生み出す商品やサービスを作る仕事で、製造業において柱とも言える分野。大きく「企画・開発系」と「技術・生産系」に分けることができます。

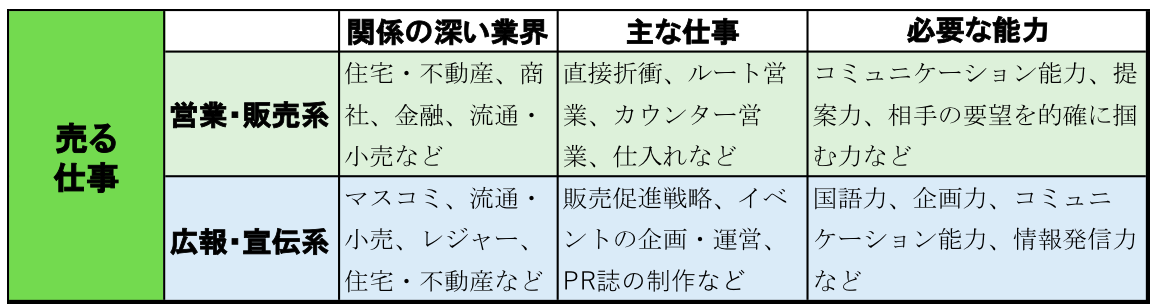

売る仕事

商品やサービスを、個人〜企業に販売する仕事で企業の売上に直結する。「営業・販売系」と「広報・宣伝系」に大別されます。

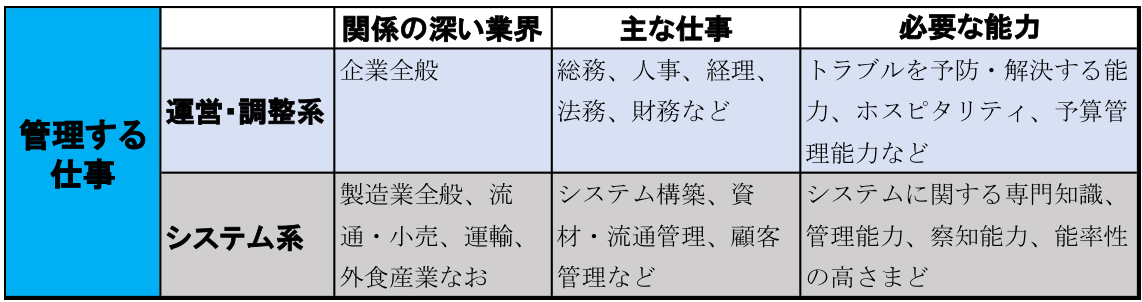

管理する仕事

企業の業務が円滑に進むようにサポートする縁の下の力持ち。企業が持続的に利益を上げていくために、人・もの・金・情報を管理していきます。大きく「運営・調整系」「システム系」に大別されます。

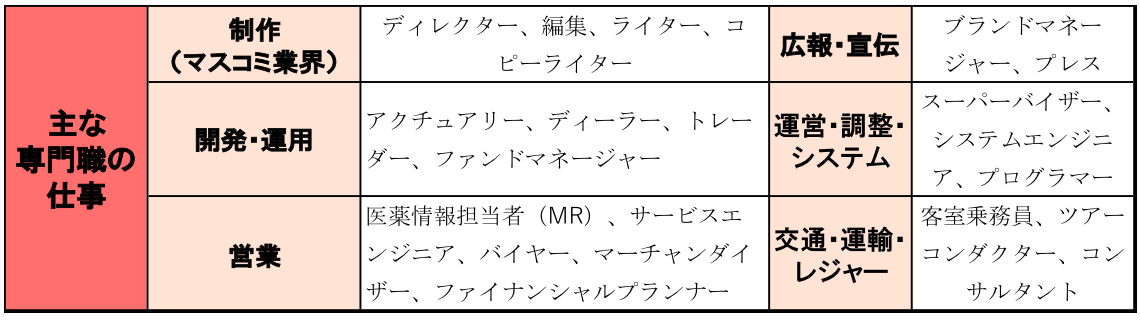

主な専門職の仕事

特定の業界だけにある職種で、高度な専門知識やスキルが要求されます。図にはないですが、教諭や医師、看護師、公務員など資格が条件になるものも多い傾向にあります。

こころ魅かれる職種は見つかりましたか?

どの職種にも特有の適性や能力が必要になるため、自身の適性からアプローチするのがおすすめです。「職種研究」は、自己分析で理解した自身の適性や資質から「もっとも活かせる仕事は何か?」を考え、結びつけていきましょう。

例えば、コミュニケーション能力が高く、すぐに誰とでも仲良くなれる人は、営業・販売系に向いているでしょう。

もし自分の適正に合わずとも、興味がある職種があるのならば、学生の時代から必要な能力や知識を蓄えることができます。インターンシップなどを活用して、そういった能力や知識を得ることも可能です。

長期インターンシップのメリットは?就活、将来のキャリアに活かそう!

まとめ

3年生のインターンシップの時期までに、業界や職種を絞り込んだ状態で参加するのと、とりあえず参加するのでは得られるものが大きく変わってきます。

このような「業界研究」と「職種研究」をおこなうことで、自分の興味ややりたいことが少しずつ明確になるでしょう。また、同時並行で自己分析を行うことも大切です。自身の進むべき道を早い段階で明確にしておきましょう。

シェア

シェア ツイート

ツイート 送る

送る フォロー

フォロー