プロフィール

企画名:「Hope Chain」

専修大学 経済学部 2年

園崎 清晃 さん

※本記事は「キャリアゲートウェイ2024-アイデアコンペティション」の受賞者インタビュー記事です。

本コンペは、「大学低学年のうちに実践的な経験を経て、さらに学びや経験を深めてほしい」という考えのもと、大学1,2年生を対象に腕試しと成長機会を提供するべく開催されました。

「SDGs課題をアプリで解決」をテーマに、興味のあるSDGs課題を選択し、解決策を提案。多くの素晴らしい企画の中から、最優秀賞(1組)、優秀賞(2組)、企業賞(14組)、審査員特別賞(2組)の計19組が表彰を受けました。

この記事では、受賞企画の内容から、ビジコン参加の理由や参加によって得られた経験まで、受賞者の声をお届けします。

周囲に頼りきりだった前回。今回は個人で結果を出したいと考えた

――「キャリアゲートウェイ2024-アイデアコンペティション(ビジコン)」に出場したきっかけを教えてください。

きっかけは、昨年のビジコンに参加したことでした。前回はグループで参加して、周りのメンバーに頼りきりだったという思いがありました。そんなとき、今回のアイデアジャーニーのお知らせが届いて……。今回は誰にも頼らず、個人で結果を出してみたいと考えました。

やらない理由はいくらでも考えつきます。チーム参加なら「みんなに迷惑をかけたくない」、個人なら「手厳しい指摘は受けたくない」。でもそれでは成長できないと思って、勇気を出して、ひとりで参加することにしました。

――ビジコンで発表したアプリの内容について教えてください。

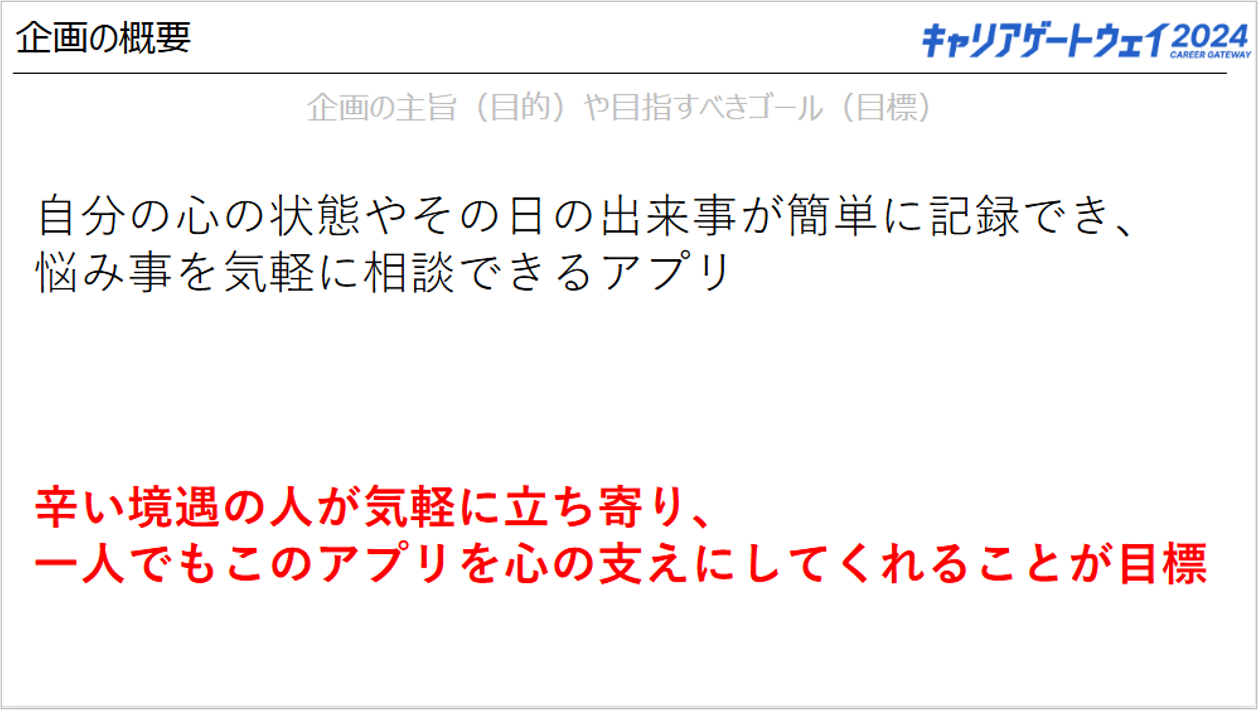

考案したのは「Hope Chain」というアプリで、「希望の連鎖」という意味です。着目した社会課題は、いじめや家庭問題などで自殺を選ばざるを得なかった若者の存在。令和4年度の自殺者総数は21,881人で、このうち小中高校生は、514人と過去最多となっています。

私も中高生の頃に、学校の負の側面について、真剣に考える機会があり、若者の自殺に関する情報を目にすると、胸が締めつけられるように悲しくなってしまいます。そこで、少しでも自殺を考える若者を減らしたい。そう考えて、自殺が頭に浮かんだときに、それを気軽に相談できる環境を提供できるアプリを考案しました。

企画立案にあたり、まず課題の現状分析からスタートしました。令和4年度の文部科学省の調査によると、自殺した児童・生徒の「置かれていた状況」(複数回答可)を尋ねた結果、「不明」が最多の255人と全体の62%を占めていました。ここから自殺した若者たちの背景になかなか迫れていない現実が見えてきます。

理由はいじめだけではなく、家庭環境やメンタル面の不安などもあったのではないか。このような悩みを気軽に相談できれば、その人の命も救えるし、若者を取り巻く社会問題も見えてくると考えました。

――アプリの展開案について教えてください。

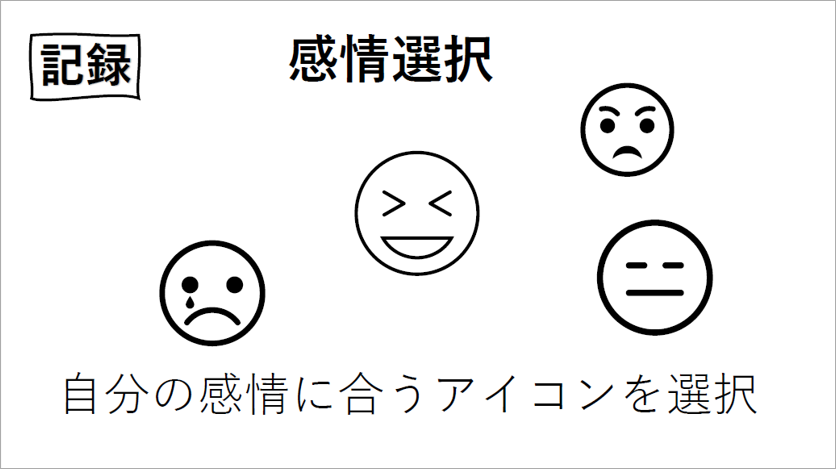

最大の目標は、「相談をする」という大きな壁を取り崩すことです。そこで目指したのは、日記のようにその日の出来事や感情を「記録」すると専属カウンセラーが必ずコメントをしてくれる仕組みをつくること。ここでは、とにかく自然に感情を入力できることを優先し、その日の感情を選択できるアイコンなどを設置しました。また、その日の出来事に関しても記入例を用意して、手軽に選べるようにも工夫しました。

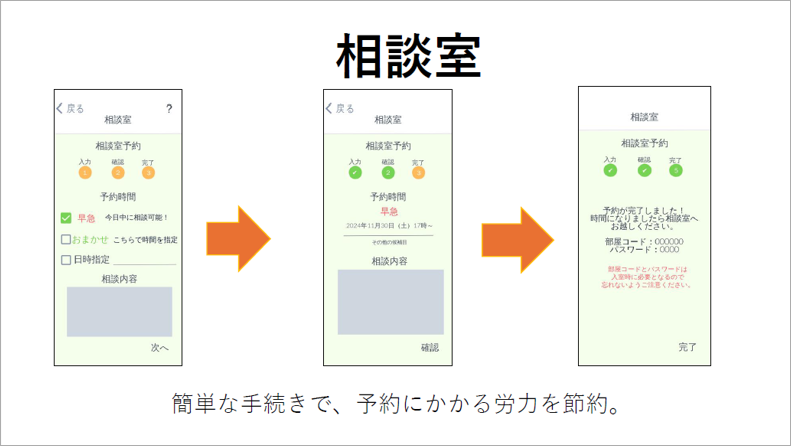

「記録」スペースのほかにも「相談室」や「掲示板」の機能も設置しました。「相談室」では、「記録」にコメントをしてくれるカウンセラーにチャットで相談できる機能を用意し、簡単な手続きで「相談室」の時間予約もできるように。

また、「掲示板」は、同じ趣味や目標を持った人同士が情報交換する場所と位置づけ、トラブルが起こらないように見守るスタッフを配置するモデルを考えました。

自殺防止というテーマで、「本当にビジネスにする必要があるか」

――今回の企画を考えるうえで大変だったことは?

ビジネスプランを考えることに苦労しました。プレゼン時には、企業の方から「自殺防止」というテーマで、利用者にアプリの課金をするのは難しいというフィードバックをいただきました。さらに、「本当にビジネスにする必要があるか」と問われ、収益化する意味を改めて考えました。

その方にアドバイスされたのは、「自治体に協力してもらう方法もある」ということ。課金か広告モデルしか発想がなかったので、新たな視点を得ることができました。

また、アプリを本当に利用してもらうなら、目標となるターゲットをもっと絞る必要があるという指摘も受けました。「小中学生」「高校生」といった大きなくくりではなく、「表向きは明るいけれど、実は闇を抱えているタイプ」など、ユーザーの感情に寄り添って、本当に使ってほしい人を細分化してイメージしていくことも重要だったと思います。これも大きな学びでしたね。

――今回のビジコンに参加してよかったことは?

やはり2回目の参加ということで、モックアップのデザインやプレゼン用のスライド資料の作成スキルは上達したと思います。少なくとも苦手意識はなくなりました。また、前回よりも大がかりなユーザー調査を行い、いろいろな人の意見を聞き、自分の考えに没頭せずに、他者の話に耳を傾けることの大切さを再確認できました。メンターの方からもたくさんアドバイスをもらって、企画からプレゼンまで到達できたのは、大きな自信になったと思います。

この一歩を踏み出せた理由は、「自分を成長させたい」という強い思い

――この経験をこれからの大学生活にどのように活かしたいですか?

自分ひとりで計画を立て、コツコツと目標に向けてプロジェクトを進めたプロセスこそ、大きな収穫だったと思います。これから就職活動が控えていますが、就職活動においてもひとりよがりにならないで、いろいろな人に意見をもらいながら将来を決めたいと思うようにもなりました。

また、このアプリを実際にリリースまで進められるかは未知数ですが、児童や生徒の自殺を減らすという自分なりの課題とは、これからも向き合っていきたいと思っています。

――最後に、ビジコンに興味を持つ学生にメッセージをお願いします。

正直、このビジコンに参加するまで、知らない大人とかかわることに苦手意識がありましたが、それは払拭できた気がします。間違いなく社交的になれたし、企業の方に対しても怖れを感じずに話しかけられるようになりました。今は霧が晴れて、目の前に道ができたような感覚です。

将来のことを考えると不安になる気持ちはすごくわかります。だからこそ、あえて深く考えずに、思いきって参加してみることも大事だと思います。私の場合、この一歩を踏み出せた理由は、「自分を成長させたい」という強い思いでした。そして今、参加して本当によかったと思っています。

※掲載情報は2025年2月時点の内容です。

無料

- ▼ 自己分析に役立つ適性検査(GPS)

- ▼ 自己PR添削

シェア

シェア