インターンへの参加は、自己理解や企業研究を深める重要な一歩です。ただ、いざインターンシップを探すタイミングになると、「どうやって探せばよいのかわからない」と戸惑うことも多いでしょう。

本記事では、主に27~28卒の学生を対象に、インターンの探し方や応募の流れ までを詳しく解説します。積極的にインターンシップに参加し、自分に合った業界や企業を見つけましょう。

目次

インターンシップの探し方5選

インターンシップを探す方法には、「就活サイト」や「企業の公式サイト」など、さまざまな方法があります。それぞれの方法には一長一短があり、注意すべき点もいくつかあります。

まずは、インターンシップを探す代表的な5つの方法と、それぞれの特徴などを見ていきましょう。

1.就活サイトやアプリを利用する

インターンシップを探すうえで、もっとも一般的で手軽に始めやすいのが、就活サイトやアプリを使う方法です。学年別や実施時期、業界別など条件別で検索できるため、自分に合ったインターンを効率よく見つけられます。

ただ、人気のインターンは募集枠が少なく、早期に締め切られることもあるため、定期的に情報をチェックしておくことが大切です。やみくもに応募するのではなく、企業情報やプログラムの内容を確認し、自分の強みを生かせそうな業界や企業から優先して応募するのがおすすめです。

AIがあなたの強みを分析してくれる無料のサービスをご存知ですか?「強みを生かせる業界と言われても、そもそも自分の強みがわからない」と悩んでいるなら、ぜひ試してみてください!これまで気づけなかった、意外な自分が見つかるかもしれません。

2.オファー型サービスを利用する

自分のプロフィールを登録しておくことで企業側からスカウトが届く、「オファー型サービス」を利用する方法もあります。興味を持った企業がインターンシップの案内を届けてくれるため、思いがけない業界や職種に出会える ことも少なくありません。

ただし、オファーが届くまでに時間がかかったり、理想の企業からの連絡が来なかったりするケースも多いため、ほかの方法と並行して活用するのがおすすめです。

自分に合う企業を効率よく探すには、あなたの強みに注目した企業からのオファーが届くスカウト型就活サービス『dodaキャンパス』がオススメ。早期選考などの特別オファーももらうことができるため、ぜひ登録しておきましょう。

3.大学のキャリアセンターを活用する

大学のキャリアセンターで、インターンシップの情報が得られることもあります。大学推薦枠があるインターンシップでは、選考ハードルが比較的低く、はじめてインターンに参加する学生にも安心です。

ただし、情報が少ないなど、理想のインターンシップが見つからないケースも少なくありません。こまめに大学のWebサイトをチェックするのがおすすめです。

4.企業公式サイトやSNSをチェックする

気になる企業がある場合は、企業の公式サイトやSNSを直接チェックしてみましょう。広報に力を入れている企業であれば、X(旧Twitter)やInstagramなどで最新のインターンシップ募集案内を発信しています。

また、SNSで社員の日常や仕事の裏側を発信している企業も多く、「事前に社風を確認できる」というメリットもあります。情報収集の手間はかかりますが、自分に合う企業と出会えることも多いでしょう。

5.OB・、OG、知人から情報を入手する

大学のゼミや部活、アルバイト先などの知人から情報を入手する方法もあります。経験者からの情報は信頼できるため、どの企業のインターンシップが興味深いのかなど、積極的に聞いてみましょう。

募集人数や選考フロー、参加する学生の特徴といった細かな情報は、経験者からでなければ得にくいものです。こうした情報を事前に把握しておくことで、インターンシップのエントリーも効率よく進められます。

業界や職種、企業軸でのインターンシップの選び方

インターンシップは「参加すること」が目的ではありません。将来のキャリアを見据えながら、目的をもって企業やプログラムを選びましょう。

具体的に、業界や職種、企業、プログラムの内容など、目的に応じたインターンシップの選び方についても詳しく解説します。自分の進みたい業界や職種を考えながら選ぶことが、理想の企業に出会える第一歩です。

興味がある業界で選ぶ

進みたい業界がある程度決まっている場合は、企業名でインターンシップを探すのではなく、業界単位で候補を絞ってみましょう。

インターンシップ検索サイトで業界名を検索条件に設定し、その業界に属する企業のインターンシップを一覧で確認すると探しやすくなります。同じ業界のインターンでも、複数の企業を比較しながら参加することで、それぞれの違いや特徴が見えやすくなるでしょう。

複数の企業が開催するインターンシップに参加すれば、「その業界が自分に合っているか?」判断できるようになります。

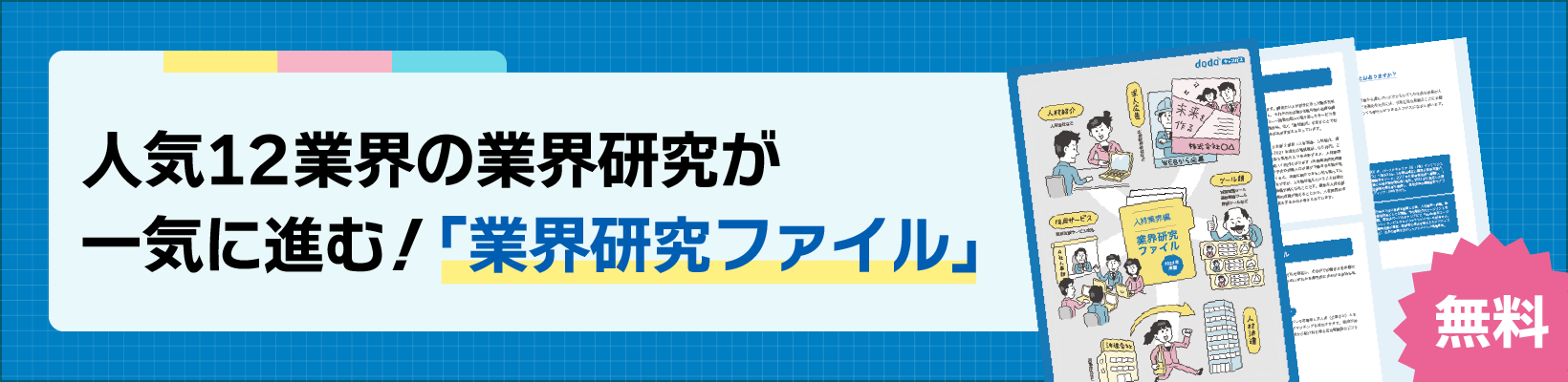

dodaキャンパスの「業界研究ファイル」では、人気12業界の業界動向やビジネスモデルなど、さまざまな業界の詳細がわかる資料を無料でダウンロードできます。求められる人物像や押さえておきたいキーワードなども理解できますので、興味がありそうな業界から情報を整理してみると良いでしょう。

なりたい職種で選ぶ

やってみたい職種がある程度決まっているなら、職種に関係の深いインターンシッププログラムで選ぶ方法もあります。営業職に興味があるなら「実際に顧客対応を行うプログラム」、エンジニア職であれば「開発体験ができる内容」など、実務に近い経験が積めるインターンが望ましいでしょう。

インターンシップの応募段階で、職種を決めるのは簡単ではありません。内容を絞るのが難しいなら、職種名ではなく「どんな業務を体験してみたいか?」など、ざっくりとした選び方が現実的です。

本選考に進みたい企業で選ぶ

志望企業がはっきりしているなら、その企業のインターンを優先して検索してみましょう。企業によっては、インターン参加者を対象に早期選考が行われるケースがあります。

なお、インターンシップの選考でも面接があるため、事前に事業内容やインターンで扱われるテーマ、応募目的を具体的に整理しておきましょう。企業によっては、本選考と同じレベルの準備が必要なことも多く、入念な準備が重要です。

インターンシップの内容で選ぶ

同じインターンでも、プログラムの内容は企業ごとに異なります。業務体験が中心のプログラムや、選考を兼ねているケースもあるため、応募前に内容をリサーチしておきましょう。

選ぶ際は、「何を得たいか」に応じて内容を見極めましょう。業界や企業の理解を深めたいなら「説明やワーク中心のプログラム」、アウトプットや成長を重視するなら「実務に近い内容が多いインターン」が適しています。

実施期間や場所で決める

インターンは、期間や開催形式によって特徴が異なります。短期インターンでは企業や事業の全体像を理解しやすく、長期インターンでは実務の流れを把握できます。

また、対面形式では社風を肌で感じることができ、オンライン形式では複数企業を比較するのに効果的です。実施期間や開催方法によって、得られる情報が違うため、それぞれ自分の目的にマッチしたインターンシッププログラムを選びましょう。

学年別インターンシップの探し方

インターンの探し方は、学年によっても変わります。就活本番間近の27卒の学生と、まだ余裕がある29年卒の学生とでは、選ぶべきインターンシップの内容も違うでしょう。

ここでは、大学1〜3年生の学年別で、それぞれのタイミングで相応しいインターンシップの探し方について解説します。

大学1・2年生は業界・仕事理解のきっかけとして探す

大学1・2年生にとってインターンシップは、就活準備というよりも「社会を知る」「働くイメージをつかむ」ための第一歩です。早いうちからさまざまな業界や企業のインターンシップに参加しておけば、将来の企業選びにも役立つでしょう。

目指すべき業界や職種が決まっていなくてもかまいません。まずは「知る」ことからはじめましょう。

27卒は本選考を視野に入れてインターンを探す

大学3年生にあたる27卒は、いよいよ就職活動が本格化するタイミングです。この時期は、単なる業界理解ではなく、本選考や内定を意識することがポイントとなります。

志望度の高い企業や業界がある場合は、選考につながるインターンシップに積極的にエントリーしましょう。業界や企業の方向性が定まっていない場合は、複数の企業を比較検討できる短期インターンなどを活用し、選択肢を絞っていく方法もおすすめです。

28卒は興味がある業界や職種で探す

大学2年生の28卒は、インターンシップへの参加で「どんな分野に興味を持てそうか?」「自分の強みを生かせる職種はなにか?」など、就活の軸を定めていきましょう。

長期インターンで実務経験を積みながら軸を定めたり、興味がある業界のイベントや短期プログラムに参加して、視野を広げていくことから始めるのもおすすめです。「少しでも気になる」という直感を大切に、積極的にインターンシップに参加してみましょう。

インターンシップの応募から参加までの流れ

インターンは「参加すること」そのものが目的ではありません。入念な事前の情報収集を心がけ、「なんのためにインターンシップに参加するのか?」を明確にして臨みましょう。準備のやり方次第で、得られる学びが大きく変わります

特に早期選考を兼ねたインターンシップに参加する場合は、事前準備が欠かせません。応募前に押さえておくべきポイントや、当日参加までの流れについても詳しく見ていきましょう。

1.目的を明確にする

インターンシップを探すときは、「なぜインターンシップに参加したいのか?」をはっきりさせましょう。「業界理解を深めたい」「本選考への足がかりにしたい」といった目的が曖昧だと、どのインターンシップを選べばよいのか迷ってしまいます。

また、目的が明確でないと、参加しても得られる経験が中途半端になりがちです。自己分析を通じて強みを生かせる分野を整理し、自分にとって価値のあるインターンを見極めていきましょう。

dodaキャンパスの就活軸診断では【所要時間5分】で、あなたが大切にしている価値観を言語化!診断結果はそのままキャリアノートに反映できます。就活の軸が定まると、インターンシップに応募する業界や企業も絞りやすくなります。

2.インターンシップの情報を集めて比較する

目的が定まったら、就活サイトや企業の公式サイトなどで集めたインターンシップに関する情報をもとに、開催時期や内容を比較しましょう。

イメージや条件だけで選ぶのではなく、プログラムの中身を吟味し、「この経験から何が得られるのか?」を想像しながら比較することが大切なポイントです。

3.エントリー(応募)・選考を受ける

参加したいインターンが決まったら、エントリーしていきましょう。インターンシップへの応募時でも、本選考と同じくES(エントリーシート)や履歴書の提出が求められる場合が多いため、自己分析をもとにして事前にESなどを作成しておくのがおすすめです。ESでのアピールポイントがわからないなら、dodaキャンパスの自己分析サポートAIがおすすめです。AIがあなたの強みを分析し、自己PRを自動作成してくれます。

企業によっては、オンラインやAI面接でインターンシップの選考が行われるため、面接準備もやっておきましょう。また、焦って応募すると入力漏れなどのミスも起こり得るため、余裕を持ってエントリーするのが大切です。

4.参加前に企業研究・準備を整える

インターンの参加が決まったら、参加する企業の事業内容や最近のニュースなどを入念に調べておきましょう。企業研究をしておくと、インターンシップの内容も理解しやすく、質問内容にも深みが出ます。

また、指定された持ち物や服装、集合時間なども事前に確認し、万全の状態で臨むのも大切なポイントです。

5.目的意識をもって参加する

インターンに参加する際は、「その業界が自分に合っているのか見極めたい」「自分の強みが通用するか試したい」など、目的意識をもって参加しましょう。目的や目標を持って臨めば、1日の気づきや学びの質が大きく変わります。

また、参加当日は積極的に質問し、終わった後は得た内容をメモしながら、後日の本選考やES作成で活かせる経験として整理しておきましょう。

よくある質問

はじめてインターンシップを探す際は、さまざまな不安や疑問を抱えるものです。最後に、インターンシップを探す段階でよく寄せられる質問に対しても、詳しくお答えしていきたいと思います。

Q:27・28卒のインターン探しはいつから始めるべき?

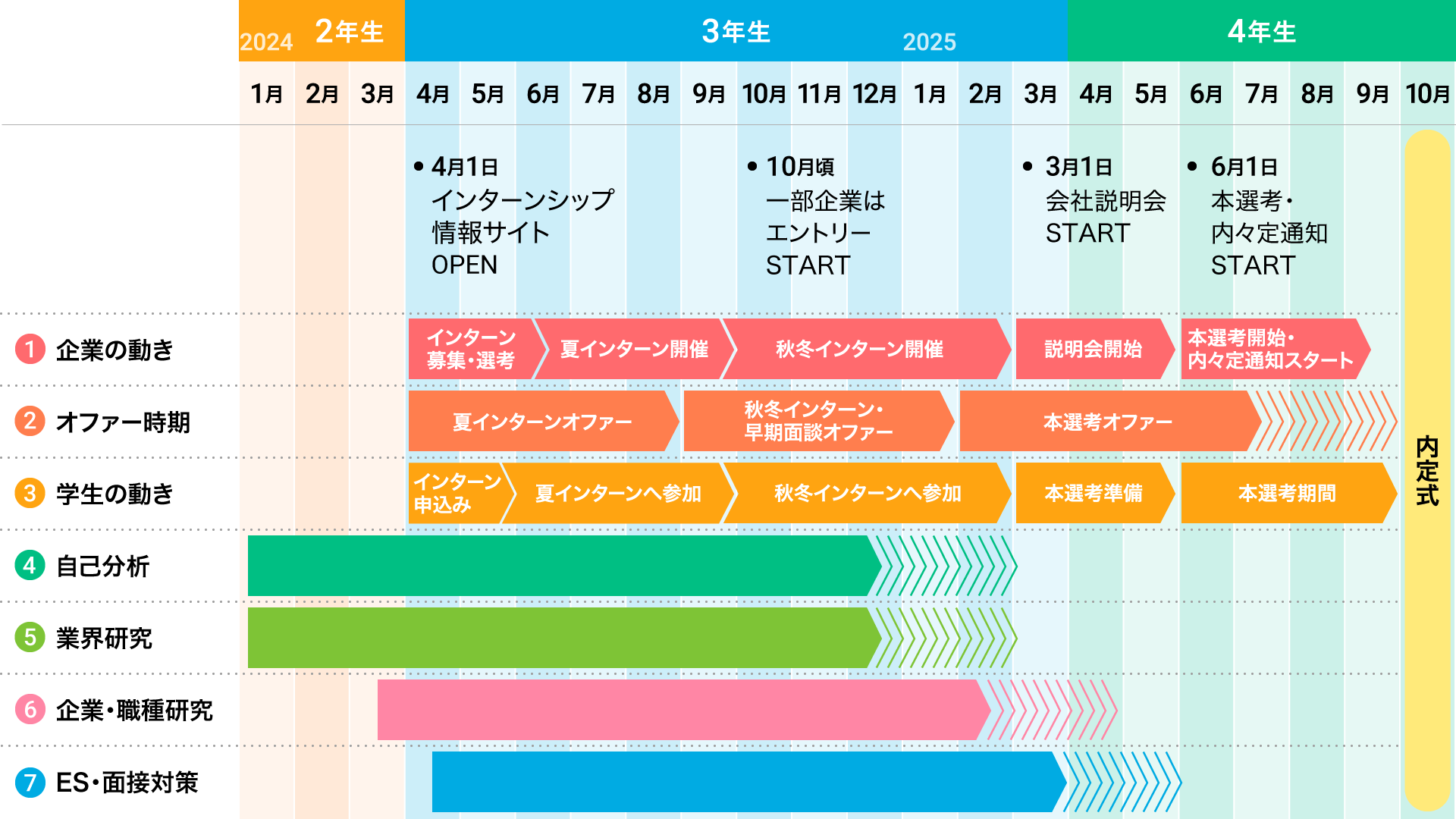

A:多くの学生が本格的に動き出すのは、春〜夏にかけてです。特に夏インターンは募集数も多く、業界研究や仕事理解を深める良い機会となるため、この時期に向けて準備を進める人が増えます。

実際に応募を始める少し前には、業界や企業の情報収集、自己分析を進めておくと安心です。早めに動き出しておくことで、スケジュールに余裕を持って応募先を検討でき、インターンの選択肢も広がるでしょう。

Q:長期インターンはどこで探す?

A:長期インターンは、企業の公式サイトや就活・インターンシップ情報サイトで探すのが一般的です。特に長期インターンを積極的に実施している企業は、自社サイトや専用ページで募集情報を掲載していることも多いため、気になる企業がある場合は定期的に公式サイトやSNSをチェックしておきましょう。

Q:夏冬のインターン情報はいつ出る?

A:夏インターンは4〜6月、冬インターンは10〜11月ごろに情報を公開する企業がほとんどです。人気企業は早期に募集を締め切るため、定期的に情報収集をしておきましょう。

Q:インターンはどんな流れで参加する?

A:情報収集→応募→書類選考や面接→合格→事前準備→参加という流れが一般的です。企業やインターンの種類によっては、選考がなく先着順や抽選で参加できる場合もあるため、募集要項をよく確認しておきましょう。

Q:参加を見送ったほうがいいのはどんな場合?

A:仕事内容がはっきりせず、何をするインターンなのか分からない場合や、内容に対して報酬が見合っていないと感じる場合は注意が必要です。東京都産業労働局のパンフレットによると、下記の事例が報告されています。

近年の事例

- インターンシップと称してアルバイトと同じ業務を無給でやらされた。

- 長時間・長期間拘束され、学業に支障が生じた。

- ほかの学生の勧誘を強制された。

教育的要素が少なく、かつ労働力として募集されている可能性が高い場合は、大学などに相談してから見送るかどうかを判断しましょう。

インターンを探す時は「学年」「目的」で選び方を変えよう!

インターンは「とりあえず参加する」ではなく、自分の学年や目的に応じて選び方を工夫することが大切です。今の自分に必要な経験は何かを見極めることで、将来につながる学びや発見が得られます。焦らず、一歩ずつ行動していきましょう。

無料

- ▼ 自己分析に役立つ適性検査(GPS)

関連記事

シェア

シェア