採用コストとは?平均や具体的な中身、削減方法について解説

少子化による人手不足もあり採用に力を入れたくても、コストが膨らむのは避けたいものです。この記事では採用コスト削減について、採用方法の見直しや、コストのかかりにくい採用計画の立て方、ポイントを解説します。

▼関連資料

採用コストとは?

採用コストとは、大きく“内部コスト”と“外部コスト”の2種類に分けられます。

内部コスト

内部コストとは、人件費や交通費など社内業務で発生するコストのことです。

主なコストには以下が挙げられます。

- 採用担当者の人件費(応募者の面接や、説明会の運営、フォローなど)

- 面接時にかかった交通費・宿泊費

- 内定者研修や懇親会などの交際費

- 内定者の交通費や引越し費用

- 紹介(リファラル採用)のインセンティブ

「説明会を実施したものの、応募者が集まらなかった」「内定辞退者によって再募集が必要になった」などの場合は採用工数が増えるため、より内部コストがかさみます。

外部コスト

外部コストとは、自社を除く外部に支払うコストのことです。

主なコストには以下が挙げられます。

- 求人メディアへの掲載費

- 採用管理システムやテストシステム導入費

- 人材採用サービス利用料金

- 会社案内やパンフレットの製作費

- 会社説明会やセミナーなどの会場費

- 採用WebサイトやPR動画等の製作費

内部コストと比べて1施策あたりの金額が高額になるケースが多いです。高額であるからこそ、適切なコストかどうかの見直しが欠かせません。ただし、メディアへの掲載費やWebサイト制作費など、会社のPRにかかるコストを削減してしまうとエントリー数に影響が出る可能性もあるため、慎重に判断する必要があります。

そのほか、採用活動の一部を外部に代行依頼する場合は、別途委託料が発生することも把握しておきましょう。

採用コストの現状

ここでは採用コストの現状について、新卒と中途の場合に分けて解説します。

新卒の場合

新卒採用コストの平均採用単価は、1人当たり90万円~95万円程度と言われています。

とくに、求人広告や人材紹介、求人検索エンジンなどへの依頼にかかる費用が多いようです。また採用パンフレットや採用動画の製作費、リファラル採用の際のインセンティブ、採用担当者の人件費などもかかります。

中途の場合

中途採用も新卒採用同様に採用コストが上昇傾向にあります。中途採用にかかる平均的な採用コストは1人当たり100万円を超えているとされています。

中途採用では一定以上のスキルを持つ人を望むため、人材紹介会社を利用することが多いことから紹介料が多くかかる場合があります。一方で、中途採用のコストは前年とほぼ変わらないとしている企業も多く、やり方次第ではある程度抑えられると考えられます。

採用コスト見直しのポイント

1人当たり50万円としても、採用人数が多い企業ともなると負担は大きくなります。経費を無理なく削減するためのポイントについて解説します。

採用の目的を明確にする

採用コストを抑えるためには採用目的をあらためて明確にすることが必要です。採用目的が不明瞭なために、適切な採用活動が行えず、無駄が発生しているケースもあります。

採用したい職種によって、求人広告の掲載先や内容、求める人物像も合わせる必要があります。しかし、採用目的がはっきりしていないと、適していない媒体に出稿するなどし、多くの無駄が発生します。

求める人物像を明確にする

採用目的が明確になったら、それを基に求めるペルソナを明確にします。

企業が欲しいと考える人物像を、まずは箇条書きしていくと良いでしょう。経営陣や現場の上司のほか、活躍中の社員の声も集めながらイメージを固めることが重要です。現在、企業内で活躍している社員に適性検査にも協力してもらい、同様の人材の志向について理解しましょう。

要件の優先順位を付ける

すべての要件を満たそうとすると採用コストが膨らむため、優先順位を付けたうえで、順位が高い項目に当てはまる人材を採用していきます。優先順位付けは以下の3つに分類して行います。

- スキルやポテンシャルなどによる「必須条件」

- あったほうが望ましい「希望条件」

- 望ましくない要素

採用フローの見直し

採用フローのどの過程でコストがかかっているのかを見直すことで、削減が可能になります。とくに採用コストのうち外部コストである説明会の会場費、求人広告費、人材紹介成功報酬などは、見直せる余地が多くあります。

採用コスト削減の具体的方法

採用コストの具体的な削減方法について見ていきましょう。人材の採用フローや内定後のフォローの仕方によっても、削減は可能です。

広告媒体の見直し

広告媒体は採用コストを抑えるためには費用対効果を考えて適切なものを選びたいところです。出稿の回数、タイミング、報酬の発生条件、媒体ごとのターゲット層の特徴などを考慮する必要があります。

リファラル採用を活用する

リファラル採用とは、自社の従業員に友人・知人を紹介してもらう採用方法です。実際にその企業で働き、企業理念や風土、雰囲気を理解している従業員が、人柄をよく知る友人・知人を紹介するため、企業と応募者間とのミスマッチが生じにくいというメリットがあります。自社にマッチした人材を採用しやすいため、内定辞退を防ぎつつ、定着率アップも期待できます。

また、リファラル採用の場合は、在籍している従業員を通じてコンタクトを取るため、求人広告や人材紹介サービスなどの外部コストが発生しません。従来の採用手法とバランスよく活用することで、採用コストを抑えることができます。

一般的に、リファラル採用を実施する企業では、紹介のインセンティブが設けられています。そのため、事前にインセンティブの金額や支払い方法、支払いのタイミングなどを明確にして制度化しておくことが重要です。

ダイレクトリクルーティングを活用する

ダイレクトリクルーティングとは、企業が人材学生に直接アプローチする採用手法です。

ダイレクトリクルーティングでは、人材となる学生に対してピンポイントでオファーできるため、欲しい人材を効率良く探すことができるうえ、直接コンタクトをとれることにより、人材学生の入社意向を高めやすいというメリットがあります。求人広告媒体や人材紹介などを介さないため、採用コストの削減も可能です。

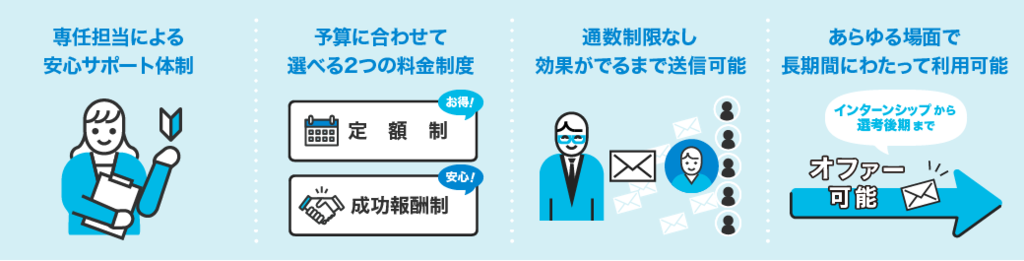

ダイレクトリクルーティングを採用する際は、専用のサービスを利用するのが一般的です。ただし、サービスによっては料金プランや学生の登録者数などが異なるため、自社の採用計画に応じて適切なものを選びましょう。

特に料金プランは、定額制の有無でコストが大きく異なります。

定額制がない場合

基本料金 + 採用人数 × 成功報酬(新卒の場合は一律35万円~40万円が一般的)

新卒を10人名採用すると・・・

基本料金 + 10人 × 35万円 = 基本料金 + 350万円

定額制がある場合

一律料金

例)『dodaキャンパス』を利用して新卒を3人採用した場合:定額60万円(採用単価20万円)

定額制プランを活用して採用活動を行う場合は、採用人数が多いほどコストの削減につながります。上記の3人採用の例では、1人あたり20万円。先に解説した調査結果の93.6万円と比較すると、大幅な削減効果であることが分かります。

ダイレクトリクルーティングを導入する場合は、採用人数に合わせたプランを選択する、ということを押さえておきましょう。

▼ダイレクトリクルーティングによる、採用単価の抑制事例が知りたい方はこちら

採用体制を一新。ノウハウを蓄積しながら、一人当たり採用費用を約70%抑制

内定者のフォローはこまやかに

内定者から辞退が出ると、採用をやり直さなければならず、大幅にコストがかかることになります。そこで内定者へのフォローが必要です。

採用担当者と内定者の間でコミュニケーションを計るほか、内定者同士でのコミュニケーションの場を設けたり、先輩社員と関われるようなイベントを設けたりするなど、こまやかなフォローをすることで入社率を高められます。

ミスマッチをなくすために面談を工夫する

入社はしたものの早期離職となると、慌てて人員の補充が必要になり、再び採用コストがかかってしまいます。早期離職の原因となるようなミスマッチを防止するためにカジュアル面談などで互いの認識のギャップをなくしましょう。

まとめ

人材の採用にはある程度のコストがかかります。中小企業が効率よく人材を確保するためには、採用理由や採用ターゲット、採用フローの効率化を見直しつつ、必要に応じてダイレクトリクルーティングやリファラル採用に切り替えてみるのも手です。

dodaキャンパスはダイレクトリクルーティングサービスを提供し、欲しい人材を的確に見つけ、効率良く採用するためのサポートをしています。ぜひ、資料をダウンロードしてご覧ください。