社会人基礎力とは、経済産業省が提唱した「仕事を進めるために必要なスキル」のこと。社会人基礎力は社会人になってから必要とされるスキルですが、就活でもチェックされることがあります。

今回は、社会人基礎力の定義や3つの能力と12の要素をわかりやすく解説。自己分析を通じて、あなたがどの程度のスキルを有しているか、チェックする方法もご紹介します。自分の強みを社会人基礎力に関連付けてアピールするコツを習得し、就活に役立てましょう。

あなたが「社会人基礎力を備えているか?」自己分析したいなら、dodaキャンパスのAI自己分析サポートを試してみませんか?AIがあなたの強みを分析し、自己PRも自動で作成してくれます。「色々考えているけど、自分の強みがわからない」と悩んでいるなら、ぜひ活用してみましょう!

目次

本記事の監修者

人財戦略部 人事

飯田 椋太さん

大学を卒業後、新卒でBenesse Corporationへ入社。

採用担当として、新卒向けのプロモーションや採用選考の運営を担当。

Benesseとの就職活動を通して、学生様に「Benesseの選考へ参加してよかった!」と思っていただけることを目標に採用業務に取り組む。

そもそも社会人基礎力ってなに?就活で注目される理由

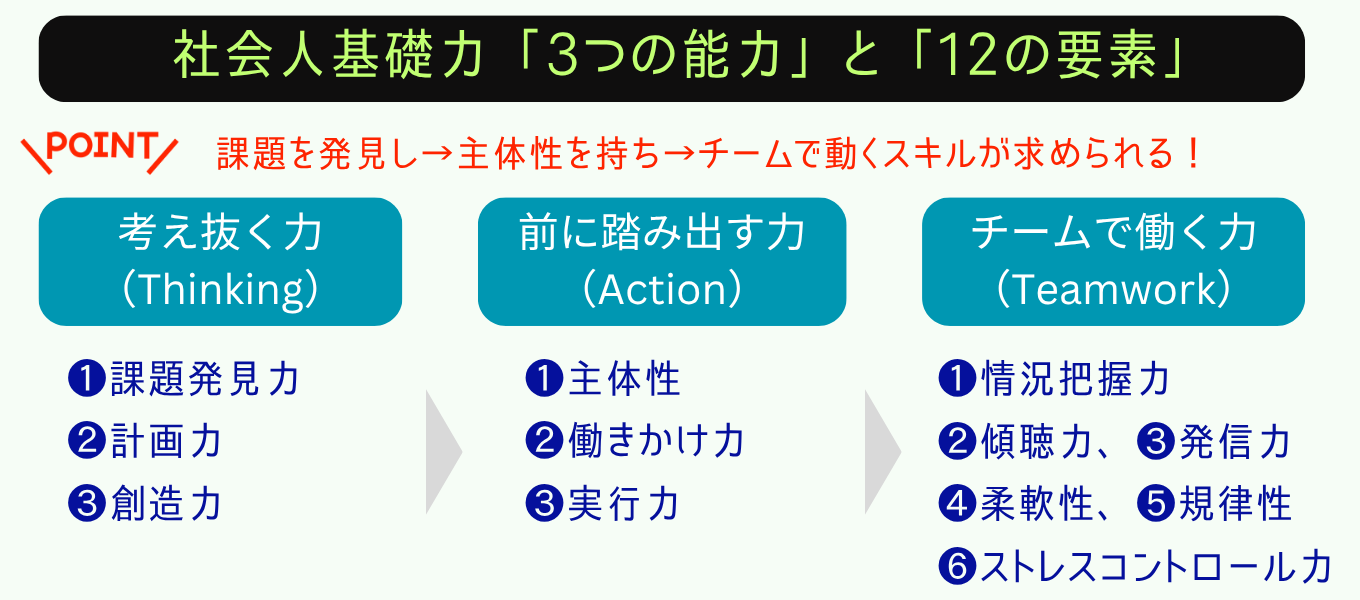

社会人基礎力は、社会で働くうえで土台となる「3つの能力」と「12の要素」で構成されています。はじめに、社会人基礎力の概念と「なぜ就活で重視されるのか?」といった点から見ていきましょう。

dodaキャンパスの就活軸診断では【所要時間5分】であなたが大切にしている価値観を言語化!業界や企業選びでは、あなたなりの「就活の軸」を持っておくことが大切です。dodaキャンパスの就活軸診断の結果はそのままキャリアノートに反映でき、あなたの大切にしたい軸に合った企業からのオファーも届きやすくなります。

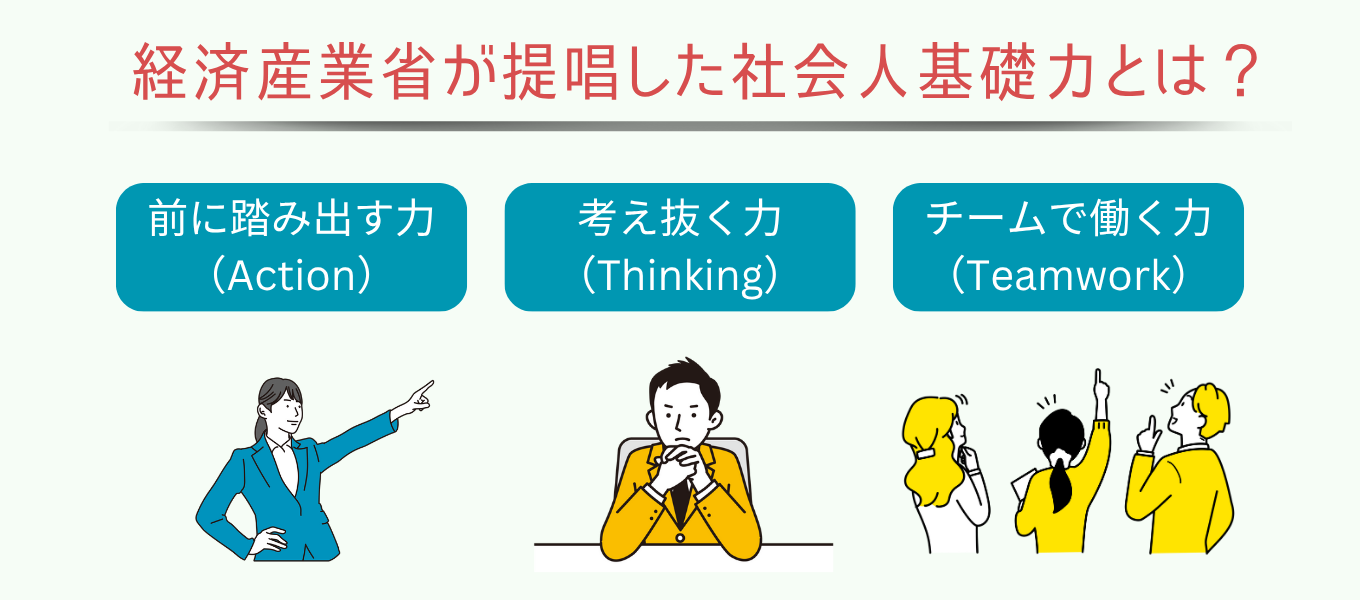

経済産業省が提唱した「社会人基礎力3つの能力」とは?

社会人基礎力とは、経済産業省が2006年に提唱した「職場や社会で求められる基礎的な力」のこと*です。

社会で認められるためには、単なる知識や技術だけでなく、課題を見抜く力や、チームで成果を出すスキルなど「社会人としての基本的な能力」が必要とされています。

【社会人基礎力3つの能力】

| 能力 | 定義 |

|---|---|

| 前に踏み出す力 (Action) |

・自ら積極的に行動し、失敗を恐れず挑戦し続ける姿勢 ・社会では、常に主体性ある行動が求められる |

| 考え抜く力 (Thinking) |

・課題の本質を捉え、粘り強く解決策を見出す力 ・論理的思考力や計画性・創造力を発揮し、仕事の質を上げることが求められる |

| チームで働く力 (Teamwork) |

・他者とコミュニケーションを取り、協力し合いながら目標を達成するための力 ・発信力や傾聴力、柔軟性など、組織として成果を上げるためのスキルが必要 |

就活で社会人基礎力が重視される理由

就活では、学力や専門スキル以上に「社会人としてふさわしい基礎スキルを身につけているか?」といった点も重視されます。なぜなら、新卒採用においては、即戦力よりも「物事の考え方」や「組織への適応力」が重視されるからです。

企業の採用担当者は、ESや面接での受け答えを見て、社会人基礎力を備えているかを確認し、あなたの将来性を見極めています。特に「チームで働く力」や「前に踏み出す力」は、入社後すぐに問われる要素であり、グループディスカッションや自己PRなどでは必ず確認されるでしょう。

選考に進むためには、企業がどのような人材を求めているかを見極め、自分の経験や強みと基礎力を結び付けて積極的にアピールすることが大切です。

Benesse Corporation人事 飯田さんからのアドバイス

社会人基礎力3つの能力と12の要素を徹底図解!

社会人基礎力は、「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」という3つの能力と、それに紐づく12の要素で構成されています。

社会人基礎力を企業で生かすには、それぞれを独立したスキルではなく、関連付けていく必要があります。入社後に、企業でどのように社会人基礎力を活用していけば良いのか、詳しく見ていきましょう。

dodaキャンパスでは、25問の質問に答えるだけであなたに合った働き方がわかる『キャリアタイプ診断』をご用意!5分程度でサクッと分析ができるので、ぜひこちらもお試しください。その結果を見た企業から、あなたに合ったオファーを受け取ることができます。

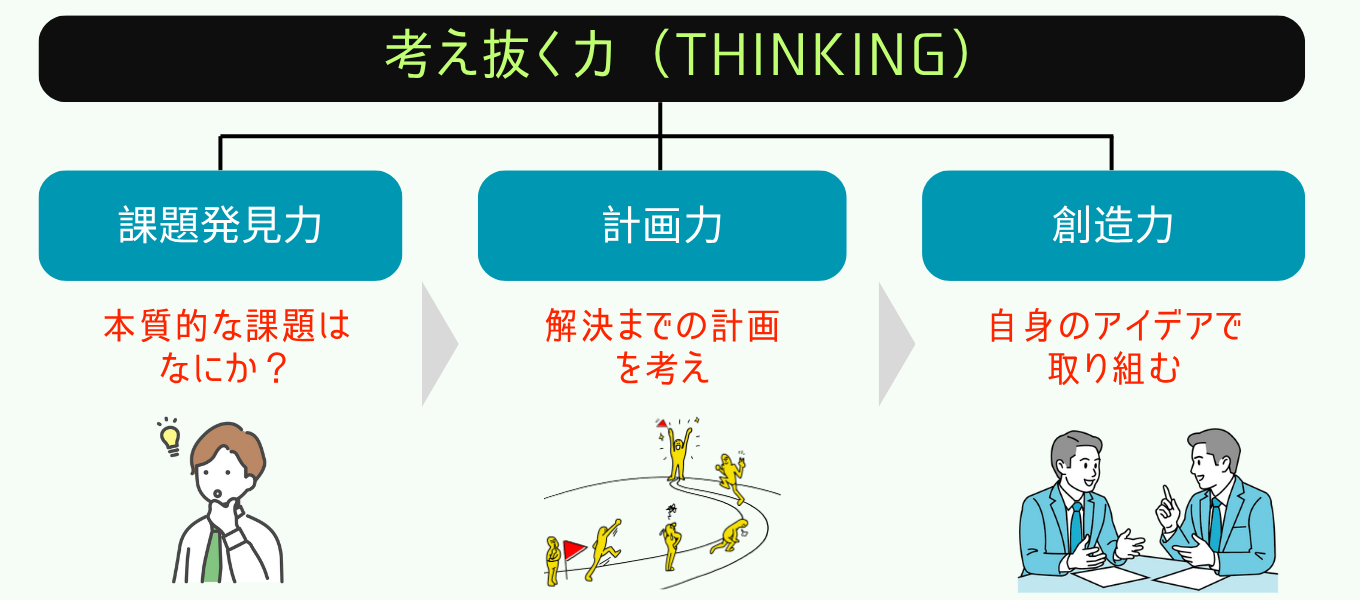

1.考え抜く力(Thinking)の3要素

「考え抜く力」とは、与えられた課題に対して深く考え、本質を見極めながら独自の解決策を導く力です。社会人になると、受け身ではなく「自ら問題を発見し、新しいアイデアを考えながら物事を解決に導く能力」が求められます。

就活では、「考え抜く力」というざっくりした概念ではなく、下記3つの要素も理解しておきましょう。

【考え抜く力の3要素と定義】

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 課題発見力 | ・目の前の状況から本質的な問題を見抜く力 ・指示待ちではなく、自ら本質的な課題を見つけ、次の行動を起こすことが求められる |

| 創造力 | ・既存の枠組みにとらわれず、新しいアイデアや解決方法を生み出す力 ・過去の成功体験に頼らず、新たな視点を持つことが重要 |

| 計画力 | ・論理的な手順や段取りを組み立て、実行可能なプランを策定する力 ・限られた時間やリソースを有効活用する上で不可欠 |

社会人になったら、「課題を分析し」→「創造力を生かした解決方法を見いだし」→「課題解決に向けて計画性をもって取り組む」という意識が求められます。

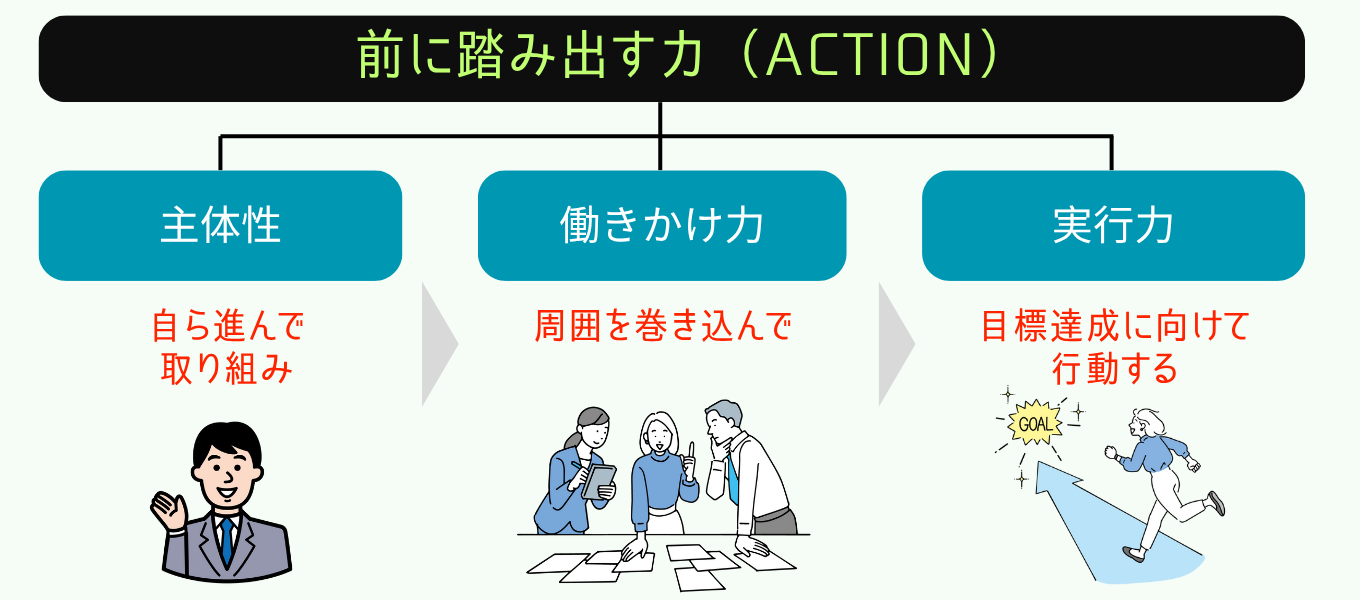

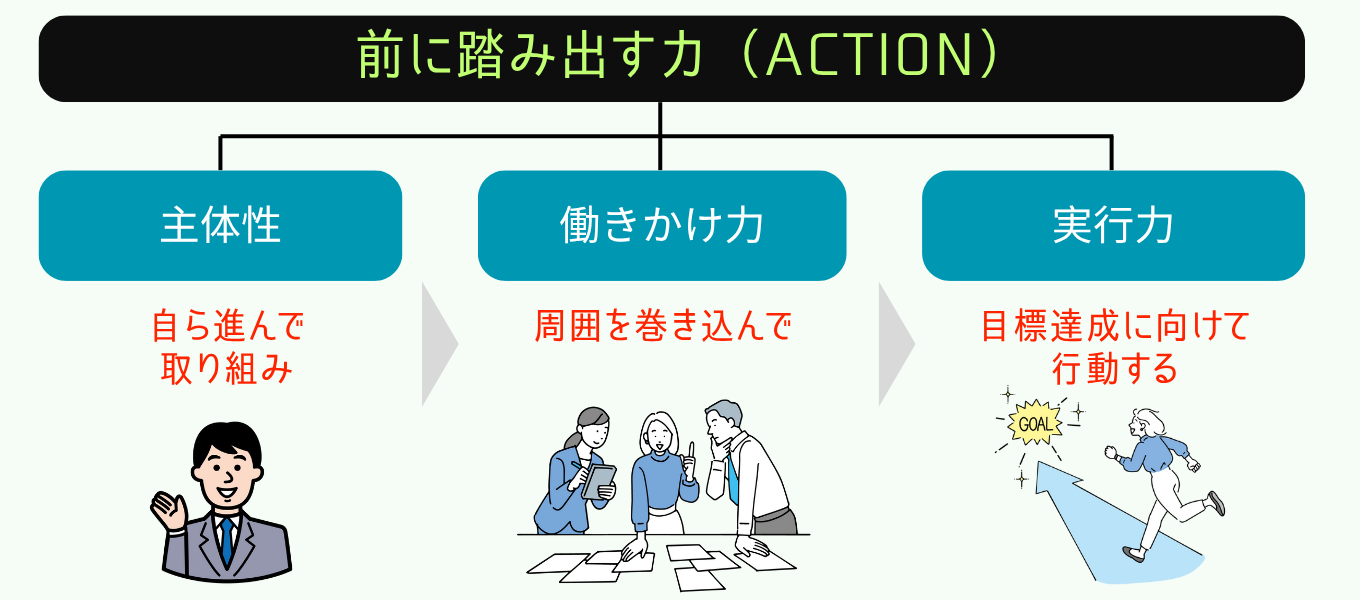

2.前に踏み出す力(Action)の3要素

「前に踏み出す力」とは、目標に向かって主体的に行動し、挑戦し続ける姿勢を指します。社会では、自ら動いて変化を生み出す主体性のある人材が求められています。また、この「前に踏み出す力」を構成しているのは、下記3つの要素です。

【前に踏み出す力の3要素と定義】

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 主体性 | ・与えられた業務に対して自らの意思で取り組む姿勢 ・指示待ちではなく、自分の役割を認識し能動的な行動が求められる |

| 働きかけ力 | ・他者に影響を与え、行動を促す力 ・チームや周囲の協力を得るためには、必要な場面での声かけや巻き込み力が必要 |

| 実行力 | ・決めたことをやり抜く力 ・困難な状況に直面しても、途中で諦めずに責任を持って成果を出す姿勢が必要 |

「前に踏み出す力」を社会で生かすには、単なるやる気だけでなく、目標を具体的な行動に落とし込めているかどうかも重要なポイントです。「主体性を持ち」→「周りの協力を得ながら」→「責任をもって最後までやり抜く」といったように、それぞれの要素が関連していることも覚えておきましょう。

3.チームで働く力(Teamwork)の6要素

「チームで働く力」とは、目標を達成するために、多様な価値観を持つ人々と協力しながら仕事を進める力を指します。仕事は個人ではなく、組織やチームで進めなければいけません。

チームにはさまざまな考え方を持つ人がいるため、多様性を認めながら他者を尊重する思考が重要です。この力は下記の6要素で構成され、それぞれが関連していることも大切なポイントといえます。

【チームで働く力の6要素と定義】

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 情況把握力 | ・周囲の変化やチーム内の動きを敏感に察知し、適切に対応する力 ・仕事を進めるには、組織全体の流れを理解することが重要 |

| 傾聴力 | ・相手の意見を丁寧に聞く力 ・対話の土台となるスキルで信頼関係を築くうえでは欠かせない |

| 発信力 | ・自分の意見をわかりやすく伝える力 ・組織として成果を上げるには、相手の行動を促す必要がある |

| 柔軟性 | ・意見の違いや相手の立場を理解する力 ・多様性を理解するには、状況に応じて自分の考えを調整する必要がある |

| 規律性 | ・社会のルールや人との約束を守る力 ・組織の一員として信頼されるには最低限必要 |

| ストレスコントロール力 | ・ストレスに対応する力 ・仕事上のトラブルや、対人関係の問題にも冷静に対応する必要がある |

チームで仕事を進めるには「まず情況を把握し」→「まわりの意見を聞き」→「発信力で行動を促し」→「相手の状況を理解しながら仕事を進める」といったように、上記の要素を関連付ける必要があります。さらに、組織人として信頼されるにはルールを守る規律性や、ストレスコントロール力も欠かせません。

就活でどう活かす?社会人基礎力を自己PRに組み込むコツ

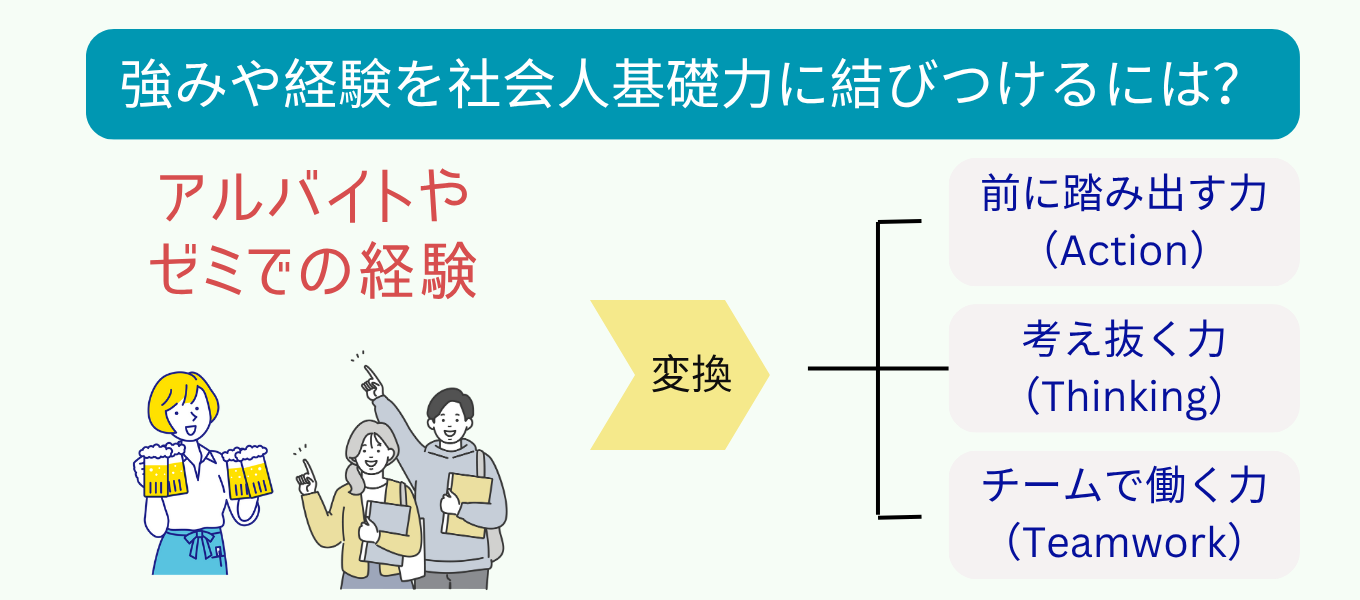

社会人基礎力は、単に知識として理解するだけでは意味がありません。就活においては、自分の強みや過去の経験と関連付けて、「自分はどのような社会人基礎力を持っているのか」をアピールする必要があります。

具体的に、自己PRやESなどの場面で、どのように伝えればよいのか具体的な方法を見ていきましょう。

ガクチカやエピソードと結びつける方法

自己PRの場面で、社会人基礎力をアピールしたいなら、自分の経験と基礎力の各要素を関連付けて考えてみましょう。アルバイトやゼミ、ボランティアなどで経験したことが、「3つの能力」や「12の要素」のどれに該当するかを考えてみると、伝わりやすくなります。

自己PRの例文

私は、カフェのアルバイトで「来店数の減少」という課題に気づき、常連客の要望をもとに新メニューの提案を行いました。この経験を通じて課題発見力と創造力を磨くことができました。社会人になってからも、情況を的確に把握し、新たな提案につなげるという姿勢に活かせると考えています

企業が重視する能力を確認し社会人基礎力をアピールする

自己PRを効果的に伝えるには、あなたが持つ基礎力と、応募先の企業が重視している能力とを照らし合わせて考えてみましょう。

企業の公式サイトを見れば、その企業が目指す理念と、求める人物像が見えてきます。どのような人材を求めているのかがわかったら、求める人物像に合った社会人基礎力の要素を強調すると、採用担当者に認めてもらいやすくなります。

自己PRの例文

私はゼミ活動でリーダーを務め、メンバーの意見を丁寧に傾聴し、役割分担を柔軟に調整することで発表を成功に導きました。御社では協調性に富む人材が求められていると伺いました。私は、過去の経験からチームで働く力の重要性と、周りを巻き込んで目標を達成できるという強みがあると自負しています。

学生のうちに鍛えたい!社会人基礎力を伸ばす方法

社会人基礎力は、就職してから意識するのではなく、学生時代から鍛えておくのが理想です。サークルやアルバイト、ゼミなどの活動を通じ、入社前から社会で求められる力を高めるよう努力しましょう。

サークル・バイト・ゼミで社会人基礎力を鍛える方法

学生生活では、社会人基礎力を鍛えられる場面が豊富にあります。サークル活動では「チームで働く力」、アルバイトでは「前に踏み出す力」、ゼミでは「考え抜く力」などを磨けるでしょう。

サークル運営でメンバーと意見をすり合わせる経験は、発信力・傾聴力・柔軟性を養うことにつながります。アルバイトでは、業務改善の提案をしたり、自ら新しい役割に挑戦したりすることで、主体性・働きかけ力・実行力を磨けるでしょう。

ゼミでは、自分で問いを立てて調査し、仮説を立てて発表することで、課題発見力・計画力・創造力が鍛えられます。これらの経験を「なんとなくこなす」のではなく、「社会でどのように生かすのか?」イメージしながら取り組むと、自然と社会人基礎力が身につきます。

日常生活でできるトレーニング例(発信力/課題発見力など)

社会人基礎力は、特別な活動をしなくても、日々の生活の中で鍛えられます。

たとえば、「発信力」という基礎力を鍛えるには、普段使っているSNSを活用してみると良いかもしれません。自分の意見を内に秘めておくだけではなく、SNSで自分の意見を発信し「なぜそう思ったのか?」をアウトプットしましょう。友人との会話でも、自分の考えを明確に伝える意識を持つと、自然と発信力が鍛えられます。

課題発見力は、身の回りの「不便」や「なぜこうなっているのか?」を観察することで磨かれます。たとえば、授業の進め方や店の混雑状況など、改善点を考えてみるだけでも、将来必要な課題発見力が鍛えられるでしょう。

日常の一つひとつの行動に意識を向けることで、社会人として必要な力を着実に伸ばせます。

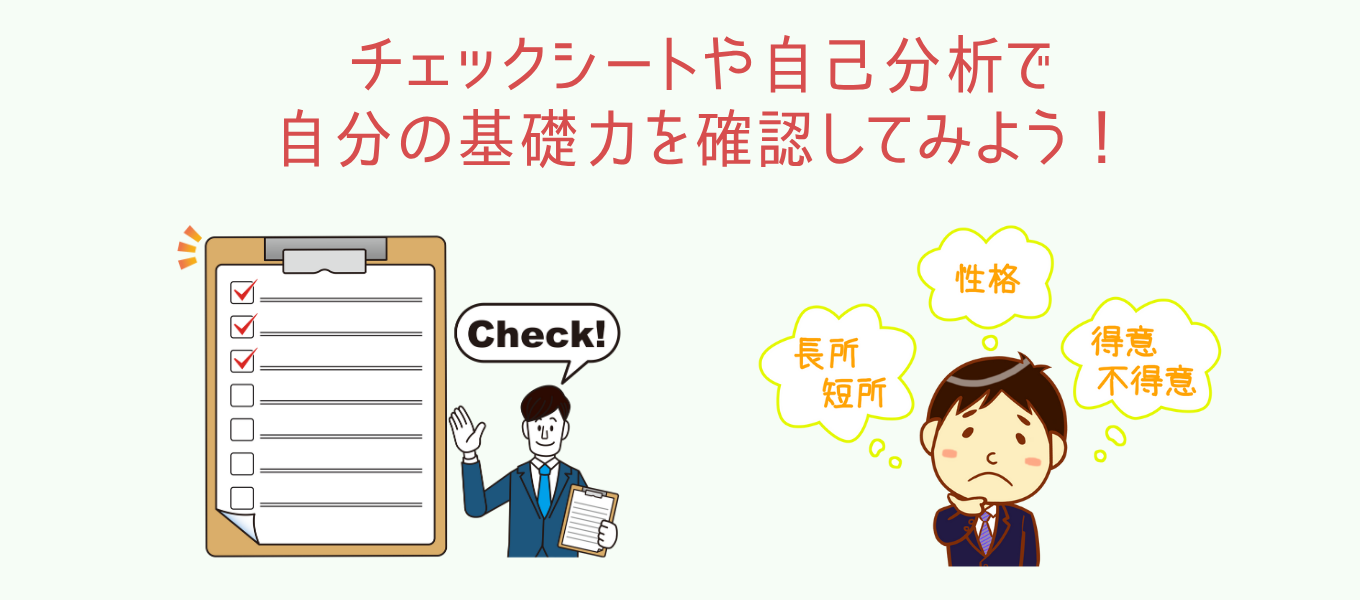

あなたのレベルは?社会人基礎力自己診断のやり方

社会人基礎力を意識して鍛えるには、まず「自分にどんな力が備わっているのか」を把握しましょう。そのためには、国が提供するチェックシートなどを活用し、自己分析をしてみる方法がおすすめです。厚生労働省や経済産業省が公開している診断ツールの活用方法や、分析時のポイントについて詳しく解説します。

5分で完成!AIがあなたの強みを分析し、自己PRを自動作成する無料サービスをご存知ですか?「自分の強みがわからない」「強みをどうアピールすればよいのか悩んでいる」と思うなら、dodaキャンパスの自己分析サポートを活用して、新たな視野を採り入れましょう!

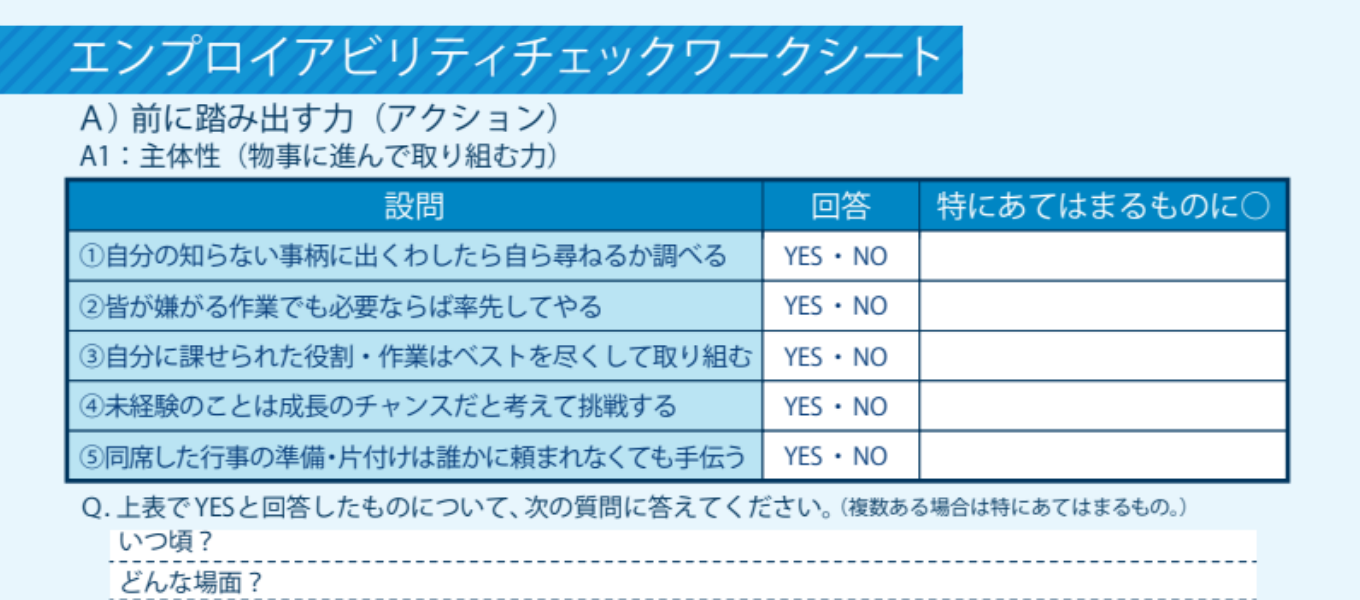

厚生労働省や経産省のチェックシートを使う

社会人基礎力を客観的に把握したいなら、厚生労働省や経済産業省が提供するチェックシートを活用してみましょう。

たとえば、経済産業省の「社会人基礎力自己点検シート」では、12の要素ごとに複数の質問に答えることで、自分の行動傾向や強み・弱みを数値化できます。

【参考】経済産業省‗インターシップ推進→「社会人基礎力自己点検シート」

また、厚生労働省が提供する「キャリアドックエンプロイアビリティチェックシート」などのツールは、仕事への姿勢や行動特性を多面的に診断できるのでおすすめです。

自己分析を深めてみる

チェックシートで社会人基礎力の強みや課題が見えてきたら、次はその結果をもとに自己分析を深めていきましょう。大切なのは、単に点数を確認するだけでなく、「自分はどのような経験を通じてその力を培ったのか」を振り返り、言語化することです。

チェックシートを使う際は、単に点数を見るのではなく、「なぜこの項目が低いのか」「高い項目はどんな経験で培われたのか」といった自己分析をセットで行うことが重要です。こうした診断を通じて、自分に足りない力を明確にし、今後の行動計画に落とし込んでいくと、より社会人基礎力を鍛えられるでしょう。

社会人基礎力は就活だけじゃない!人生100年時代に役立つ理由

社会人基礎力は、就活や新卒のスタート時だけに求められるものではありません。人生100年時代といわれる現代では、働き方やキャリアの形が多様化しており、どの段階でも「自ら考え、動き、人と協働する力」が求められます。

キャリアを選択する際の考え方が身につく

社会人基礎力は、ただ就職活動を乗り越えるための力ではなく、将来的にキャリアを自分で選び、築いていくための判断軸にもなります。特に「考え抜く力」や「チームで働く力」は、自分の強みや価値観を見つめ直し、多様な働き方のなかから納得のいく道を選ぶために重要です。社会人基礎力を身につけておけば、自分のキャリアに対して主体的かつ柔軟な選択ができ、納得感のある人生を歩めるでしょう。

変化の激しい時代でも対応できる

国際情勢の変化、社会構造の変容など、現代は変化のスピードがかつてないほど加速しています。こうした不確実な時代においては、特定の知識やスキルだけに頼るのではなく、変化に応じて考え方や行動を適応させる力が必要です。

「前に踏み出す力」があれば変化を恐れず行動に移すことができ、「柔軟性」や「状況把握力」があれば、新しい環境にも素早く対応できるでしょう。さらに、「ストレスコントロール力」を備えていれば、不安定な状況でも冷静に自分を保ち、安定した判断が可能になります。

社会人基礎力の有無で採用が決まる!? 就活でよくある質問

社会人基礎力は、面接やエントリーシートで直接問われることは少ないものの、選考の各場面で評価される重要な要素です。実際、どのような場面で社会人基礎力がチェックされるかなど、いくつかの質問にもお答えしていきたいと思います。

Q:グループディスカッションでは、どの社会人基礎力が見られていますか?

A:グループディスカッションでは、おもに「チームで働く力」が見られます。発言内容だけではなく、発信力や傾聴力、柔軟性や状況把握力といった要素もチェックされるでしょう。グループディスカッションでは、自分の意見だけを通すのではなく、協調性を保ちながらチームとして意見をまとめていく姿勢が求められます。

Q:社会人基礎力が低いのですが就活では不利になりますか?

A:現時点で社会人基礎力が十分でも、就活で不利になるとは限りません。企業が新卒に求めているのは「完璧な能力」ではなく、「伸びしろ」と「成長意欲」です。面接では、「社会人基礎力の◯◯が弱いと感じており、△△という方法で改善中です」と伝えることができるなら、前向きに評価してもらえます。

Q:社会人基礎力を今から鍛えるには何から始めればよいですか?

A:まず、「自分の行動を振り返り、言語化する習慣」を身につけましょう。具体的には、バイトや授業で、どんな場面で発信力や課題発見力を使ったかをメモすると自分を振り返るきっかけにもなります。経産省のチェックシートを活用して自己診断を行い、自分に足りない要素を見つけたうえで、意識的に行動すると効果的です。

まとめ|社会人基礎力を上げて就活の準備を始めよう!

社会人基礎力を鍛えるには、自己診断や経験の棚卸しを通じて、自分の強みや課題を可視化することが大切です。いま、あなたに足りない部分があっても焦る必要はありません。常に「自分の弱みに気づき、行動に移す」ということを意識しましょう。

社会人基礎力を高めることは、自分らしいキャリアを切り開く第一歩です。「就活のための準備」としてだけではなく、人生100年時代に対応するためのスキルとして、常に意識することが大切です。

無料

- ▼ 自己分析に役立つ適性検査(GPS)

- ▼ 自己PR添削

シェア

シェア