プロフィール

企画名:「魚のあしながおじさん『さかなおじさん』になろう!」

東京海洋大学 海洋生命科学部 1年

城田 つかさ さん

※本記事は「キャリアゲートウェイ2024-アイデアコンペティション」の受賞者インタビュー記事です。

本コンペは、「大学低学年のうちに実践的な経験を経て、さらに学びや経験を深めてほしい」という考えのもと、大学1,2年生を対象に腕試しと成長機会を提供するべく開催されました。

「SDGs課題をアプリで解決」をテーマに、興味のあるSDGs課題を選択し、解決策を提案。多くの素晴らしい企画の中から、最優秀賞(1組)、優秀賞(2組)、企業賞(14組)、審査員特別賞(2組)の計19組が表彰を受けました。

この記事では、受賞企画の内容から、ビジコン参加の理由や参加によって得られた経験まで、受賞者の声をお届けします。

手厚いサポートがあることがビジコン参加の決め手に

――「キャリアゲートウェイ2024-アイデアコンペティション(ビジコン)」に出場したきっかけを教えてください。

大学からのメールでビジネスコンテストがあると知り、親から「面白そうだよ」とすすめられたのがきっかけです。もともと、企画を考えたり、ビジネスプランを立てたりすることには興味があったのですが、自分ひとりで何かを始めるのは不安もあり、なかなか一歩を踏み出せずにいました。このコンテストにはメンター制度があるなど、サポートが手厚いことを知り、「この環境なら挑戦できるかもしれない」と思い、参加を決めました。

――ビジコンで発表したアプリの内容について教えてください。

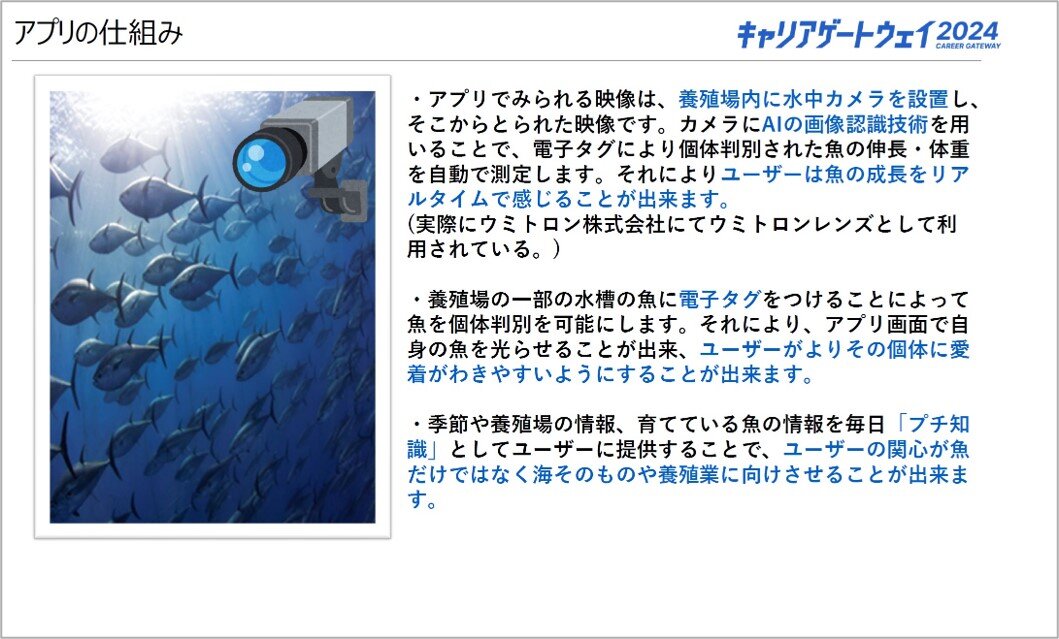

私が考えたのは、養殖場で育てられる魚の成長をリアルタイムで見守り、まるで自分が魚を育てているかのような体験ができる「さかなおじさん」というアプリです。人々の海への関心を高め、海洋環境問題の認知度向上をはかることを目的としています。

このアプリを使うユーザーは、アプリ内で育てたい魚を選び、名前をつけます。アプリを通じて、選んだ魚の日々の成長データ(体長・体重・水温など)を確認したり、養殖場に設置された水中カメラを通じて、実際の魚の映像を観察したりできます。

ポイントは、魚の個体判別を可能にするために電子タグを活用し、AIを用いた成長データの測定を行うことで、よりリアルで没入感のある育成体験が得られるようにしたところです。育った魚は、最終的に「食べる」「放流する」「養殖場に戻す」の3つの選択肢のなかから決めることができて、食べる場合は配送サービスが利用できます。

――このアプリを企画したきっかけは?

アプリのアイデアは、大学で海の環境問題について学ぶなかで生まれました。大学に入る前は、「環境問題」というと地球温暖化や砂漠化などをイメージしていましたが、実際に授業を受ける中で、海の環境も大きく変化していることを知りました。例えば、温暖化による海水温の変化で、漁獲できる魚の種類が変わってきていることなどです。私自身も知らなかったことが多かったので、もっと多くの人に海の環境について知ってもらいたいという思いが強くなり、今回の企画を提案しました。

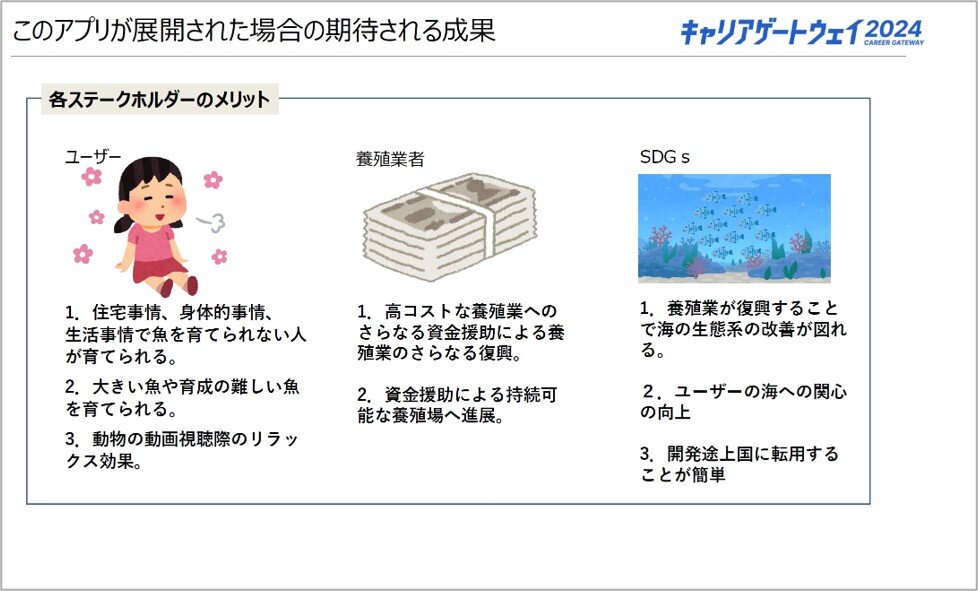

アプリを利用することで、ユーザーは養殖場の魚がどのように育てられているのかを知ることができるため、ユーザーが海と自分の生活が密接に関わっていることを実感し、海洋環境保護への関心を自然に高めてもらえることを期待しています。

「ユーザーに楽しんでほしい!」だけでは成り立たない難しさ

――今回の企画を考えるうえで苦労したことは?

最も大変だったのは、ビジネスプランの構築でした。最初は、「ユーザーが、ただ楽しく海に触れ合えるようになってほしい!」と思っていましたが、ビジネスとして成立させるためには、収益モデルやステークホルダーのメリットをしっかり考えなければいけません。

1人では解決できないので、家族に相談してアドバイスをもらったことも。例えば、「このアイデアは市場にどう受け入れられる?」「本当にお金を払う人がいるの?」など質問をしてもらって、私が理想だけで考えてしまいがちな部分を現実的な視点で補ってもらえました。

最終的には、ユーザーにサブスクリプション利用料(月額100~300円程度)をもらい、その対価として水産食品のサンプルを提供する構想を考えました。また、ユーザーが育てた魚を実際に購入して食べる選択肢も加えることで、収益を確保する計画です。

「このアプリがあったら面白い」だけではなく、誰にどんなメリットがあるのか、どう収益を上げるのかをしっかり考えなければいけない。このことを知れたことが、ビジコン参加の一番の収穫でもありました。

――プレゼンにおいて難しかったことや学んだことはありますか?

初めて聞く人に伝わりやすい資料をつくる、という点に頭を悩ませましたね。これは、メンターさんから説明がわかりにくい部分を指摘してもらうことで、自分では理解しているつもりでも、第三者にとってはわかりにくいことがあると実感。特に、アプリのターゲット層や実際の運用方法に関する説明が不十分で、聞き手に伝わりにくい部分があることがわかりました。それ以降は「どんな人が聞いてもすぐに理解できるか?」を意識して企画のブラッシュアップを重ねました。

実際に企業の方へプレゼンを行う際には、企業側から「個人的なエピソードを入れるとより説得力が増す」というアドバイスを受けました。それまではアプリの機能や社会的な意義にフォーカスして説明していましたが、「なぜ自分がこのアプリを作ろうと思ったのか」という背景を伝えることで、より共感を得られることも学びの1つでしたね。

企画立案に必要な視点や学びが得られた

――この経験をこれからの大学生活でどのように活かしたいですか?

もともと企画の仕事に興味があったので、今回の経験を将来に活かしていきたいです。また、今回の経験を通じて、「もっと多くの人に海を身近に感じてほしい」という思いがより強くなりました。私は水産教育のコースに所属しているので、一般の人にどうやって海の環境や水産業のことを伝えられるかを模索していきたいです。

企業の方々がビジネス視点でアドバイスをくださったことも非常に貴重な経験でした。企業賞をいただいたオリックスの方から、「水族館にも導入できるのでは?」というお声もいただきました。例えば、水族館で展示されている魚の成長過程を観察できるアプリを作れば、施設の集客につながるかもしれません。実際に企業の方と話をするなかで、より現実的な視点を持つようになり、今後の企画立案にも活かせる学びを得ることができました。

――最後に、ビジコンに興味を持つ学生にメッセージをお願いします。

自分が興味を持っている分野や、解決したい問題をテーマにすると、自然と熱意が伝わり、企画が進めやすいと思います。また短い時間でプレゼンすることは本当に大変なので、伝えたい情報を取捨選択することも重要です。友人など、自分の企画を初めて聞いてくれる人にプレゼンしてわかりづらいところはないか確認しながら、練習してみてください。参加すれば得られるものがたくさんあるはずなので、頑張ってください!

※掲載情報は2025年2月時点の内容です。

無料

- ▼ 自己分析に役立つ適性検査(GPS)

- ▼ 自己PR添削

シェア

シェア