プロフィール

企画名:「Mirai Creator」 ~仲間とともに快適な生活へ~

大阪工業大学 情報科学部 2年

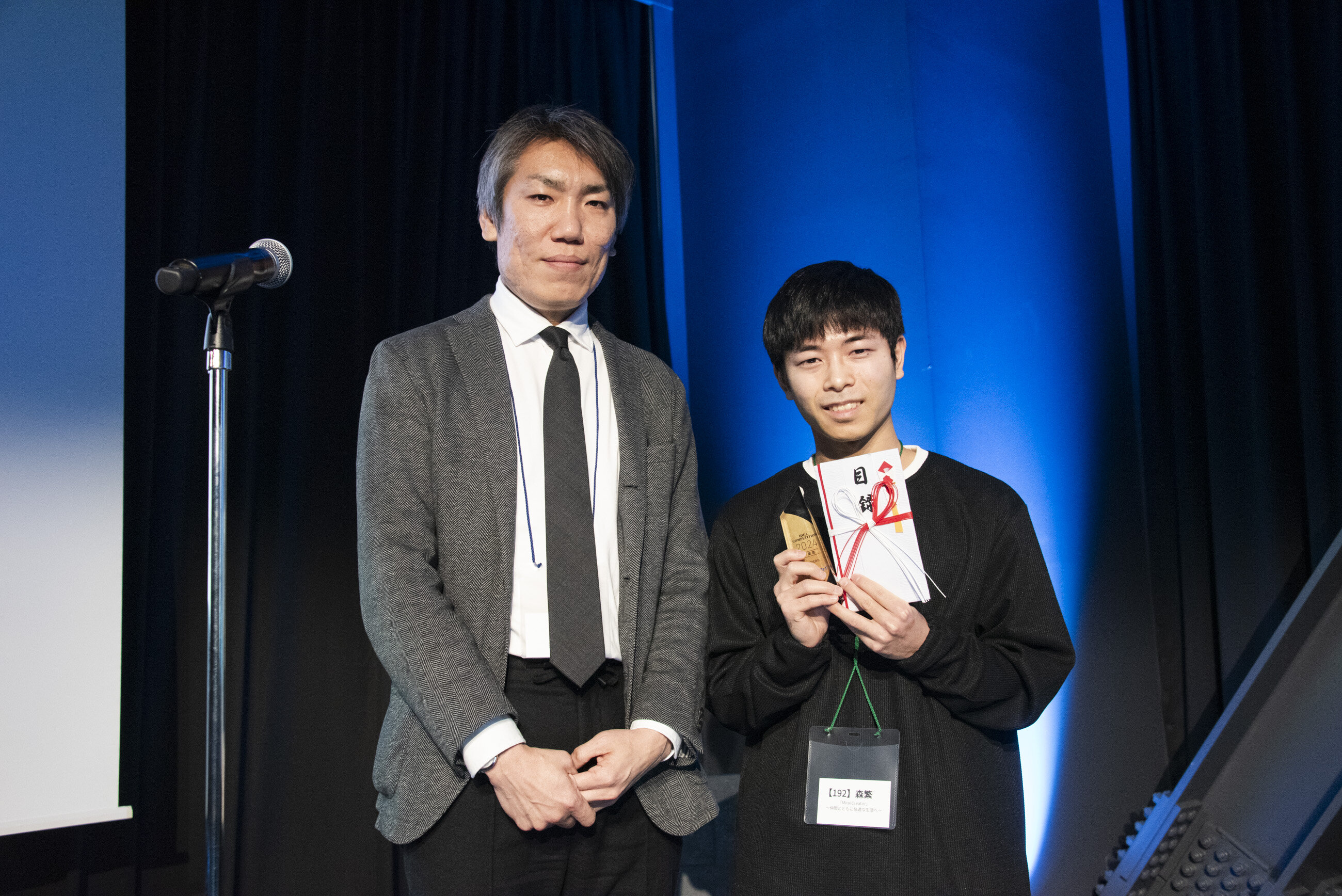

森繁 水貴 さん

※本記事は「キャリアゲートウェイ2024-アイデアコンペティション」の受賞者インタビュー記事です。

本コンペは、「大学低学年のうちに実践的な経験を経て、さらに学びや経験を深めてほしい」という考えのもと、大学1,2年生を対象に腕試しと成長機会を提供するべく開催されました。

「SDGs課題をアプリで解決」をテーマに、興味のあるSDGs課題を選択し、解決策を提案。多くの素晴らしい企画の中から、最優秀賞(1組)、優秀賞(2組)、企業賞(14組)、審査員特別賞(2組)の計19組が表彰を受けました。

この記事では、受賞企画の内容から、ビジコン参加の理由や参加によって得られた経験まで、受賞者の声をお届けします。

昨年の悔しさから2年連続で挑戦を決意

――「キャリアゲートウェイ2024-アイデアコンペティション(ビジコン)」に出場したきっかけを教えてください。

ビジコンは昨年も参加しており、2年連続での挑戦です。昨年も企業賞を受賞できましたが、参加後から「来年も挑戦したい」と考えていました。もちろん1位や2位に届かなかったという悔しさもありますが、企画をつくることがとにかく楽しく、没入できる経験をもう一度味わいたいという気持ちも大きかったですね。昨年の授賞式が終わった直後から、「次はどんな社会課題に取り組もうか」と新たなテーマを探していました。

――ビジコンで発表したアプリの内容について教えてください。

私が考えたアプリは、大学内のエネルギー使用を最適化し、電力の無駄を減らすことを目的とした「Mirai Creator」というアプリです。このアプリの最大の特徴は、一人で節電するのではなく、「みんなで協力して節電する」という点です。既存の節電アプリは、個人で節電状況を記録し可視化するものが多いですが、私のアプリでは、ユーザー同士が節電の状況を共有し合うことで、大学全体で効果的なエネルギー管理を実現できるようにしました。個人の家庭ではなく、大学という大規模な施設を対象にした点も、他にはないユニークなポイントです。

このアイデアが生まれたきっかけは、大学内での電気の無駄遣いの多さに気付いたことです。誰もいない部屋の電気がつけっぱなしになっていることや、部屋の温度設定が適切でないために集中できないことが、大学にいるとよくあります。原因を探してみると、エアコンの温度が事務室で一括管理されているため、学生が快適な温度に調整することが難しいという課題が見つかりました。

この解決策として「Mirai Creator」を導入することで、学生は快適な学習環境が確保されるとともに、節電への意識向上が期待できます。大学運営者にとっては、無駄な電力消費を削減することでエネルギーコストを抑え、その分の予算を他の設備や教育環境の向上に充てることが可能に。さらに、電力の適正利用によるCO₂排出削減にもつながり、持続可能な社会に貢献することを目指しています。

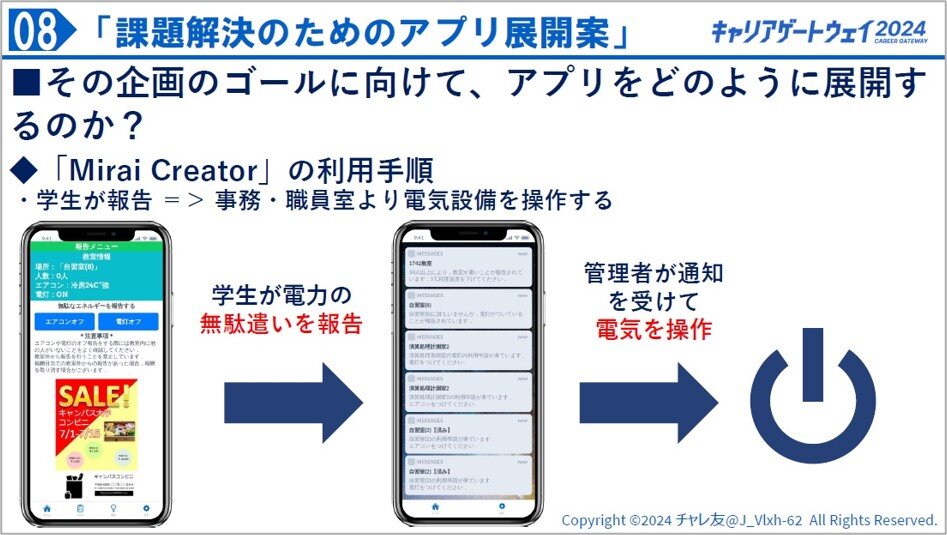

――アプリ展開案について詳しく教えてください。

学生が「教室の温度が暑い・寒い」と感じたときにアプリを通じて報告し、それをもとに事務室で温度調整をしてもらうことができます。また、「電気がついたままになっている」「電気を使いたい」といった報告も可能にし、無駄な電力使用を防げるようにしました。

ただ、これを実現するには事務所での操作が必要になるなど手間も発生します。そこで、「自動パネル操作ユニット」という機器をリース提供し、電気の操作を自動化する仕組みを考えました。これにより、アプリからの指示で電気を自動的に操作できるようになり、事務室の負担軽減が可能に。企画コンセプトである「みんなで節電」がしやすい仕組みをつくりました。

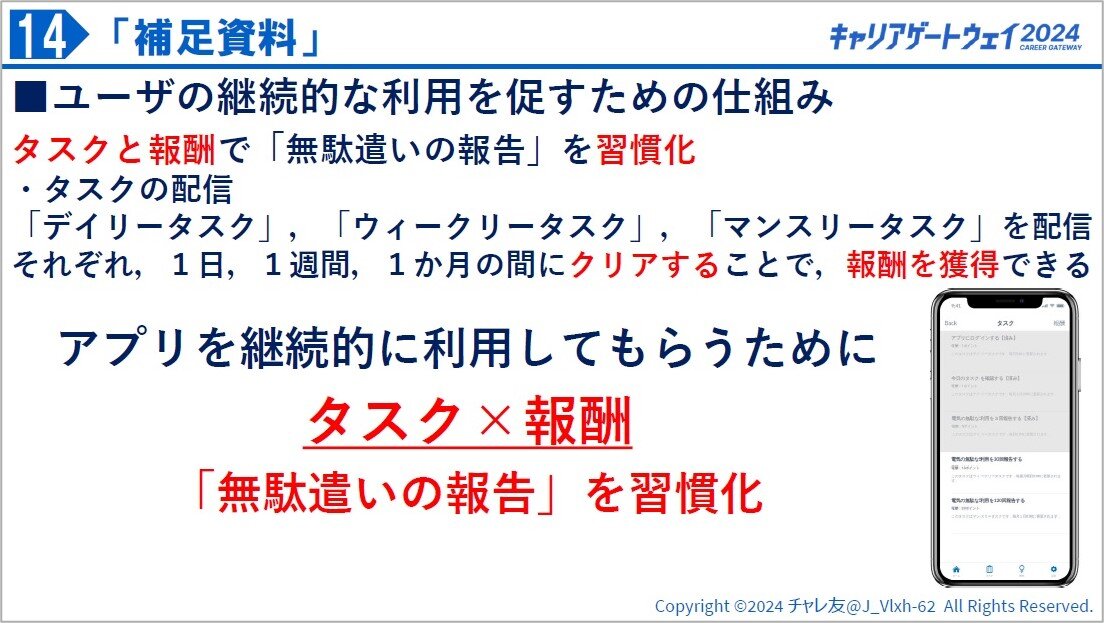

ゲームから、アプリ利用の継続性を高める仕組みを考案

――今回の企画を考えるうえで苦労したことは?

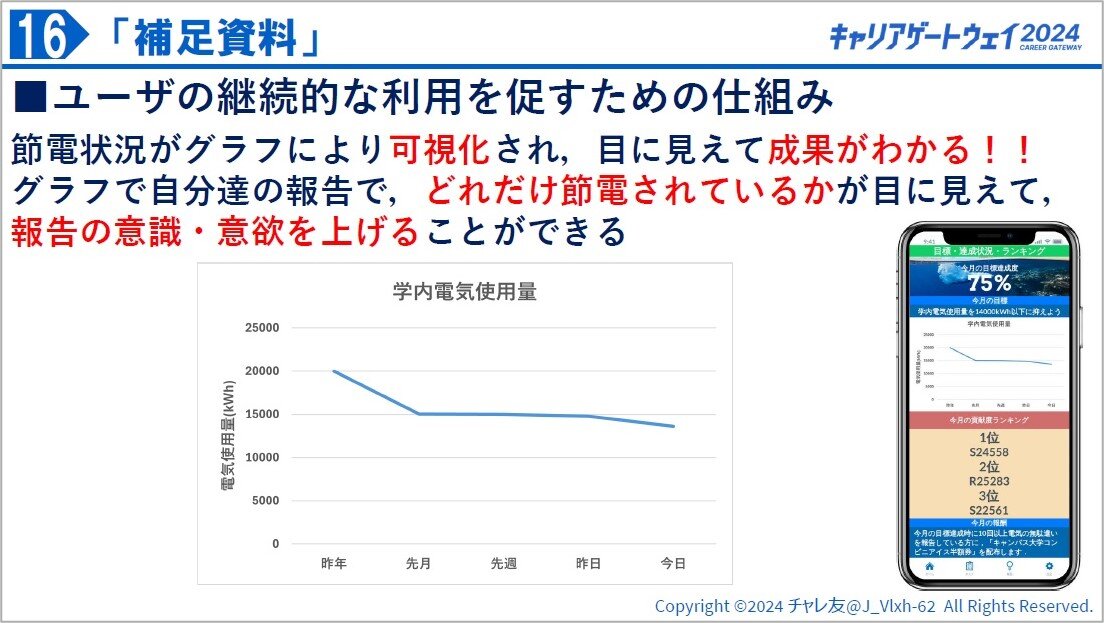

このアプリは継続的に使ってもらうことが重要ですが、そのための仕掛けづくりに苦労しました。悩んだ末に、搭載した機能としては2つです。1つはタスクをクリアすることで報酬を得られる仕組み。学校全体での目標を毎月設定し、目標を達成した時に報酬を配布することを考えました。

これは、私が普段プレイしているゲームの「ミッションをクリアすると報酬がもらえる」という仕組みからヒントを得て考えたものです。2つ目は節電状況の可視化です。自分たちの報告でどれだけ効果が出ているかを見えるようにすることで、ユーザーのモチベーション向上につなげることを考えました。

また、今回はプレゼン発表において、心を動かすワードや動きを入れることにも取り組みました。具体的には、あえて疑問を投げかけ自分事として考えてもらうことや、今回の企画コンセプトである「みんなで・仲間と一緒に」といった強みを強調することです。受賞の際に、企業の方から「あなたとお話したいと思った」という言葉をいただけたことが、人の心を動かすプレゼンを認めてもらえたような気がして、心に残っています。

――今回ビジコンに参加して、学んだこと、得たことは?

特に実感したことは、定量的なデータを示すことの重要性です。企画に説得力を持たせ、他者に納得してもらうために、どのデータをどのように見せるのかを深く考えるようになりました。この学びは、今後の就職活動や社会に出たときにも役立つと考えています。

また、去年のコンテストが終わった段階から日常生活の中で困ることや課題がないか、目を向けるようになり、それが今回のアプリのアイデアにつながりました。社会を見る目が養われたことが2年間の大きな成長だと感じています。

ビジコン参加は成長のチャンス。参加しない選択肢はない

――この経験をこれからの大学生活でどのように活かしたいですか?

今回のコンテストを通じて、データの示し方や分析の重要性を学びました。将来的には、社会に出てもこのスキルを活用し、説得力のある提案ができるようになりたいと考えています。就職活動においても、今回の経験を活かして自分の考えを論理的に伝えられるようにしたいと思います。

現在、友人と一緒に「ハッカソン」にも参加して、実際にアイデアを形にするプロジェクトに取り組んでいます。今後も、アイデアを具体的な形にし、それを発展させる力を磨いていきたいです。

――最後に、ビジコンに興味を持つ学生にメッセージをお願いします。

声を大にして、「参加しないという選択肢はない」と伝えたいです。企業の方からのフィードバックをいただける機会はとても貴重で学ぶことが多く、新しい視点が得られる経験でした。個人参加であっても、大学の仲間やメンターさんに協力してもらいながら企画を作りあげることができます。ぜひ周りの人に頼りながら、挑戦してみてください。

※掲載情報は2025年2月時点の内容です。

無料

- ▼ 自己分析に役立つ適性検査(GPS)

- ▼ 自己PR添削

シェア

シェア