プロフィール

企画名:「『助ける勇気』をアプリから -安心して暮らせるまちへ-」

広島文教大学 教育学部 2年

板倉 雪乃 さん、橋本 尚明 さん

※本記事は「キャリアゲートウェイ2024-アイデアコンペティション」の受賞者インタビュー記事です。

本コンペは、「大学低学年のうちに実践的な経験を経て、さらに学びや経験を深めてほしい」という考えのもと、大学1,2年生を対象に腕試しと成長機会を提供するべく開催されました。

「SDGs課題をアプリで解決」をテーマに、興味のあるSDGs課題を選択し、解決策を提案。多くの素晴らしい企画の中から、最優秀賞(1組)、優秀賞(2組)、企業賞(14組)、審査員特別賞(2組)の計19組が表彰を受けました。

この記事では、受賞企画の内容から、ビジコン参加の理由や参加によって得られた経験まで、受賞者の声をお届けします。

昨年に続き2度目の挑戦。目標は自分たちへのリベンジ

――「キャリアゲートウェイ2024-アイデアコンペティション(ビジコン)」に出場したきっかけを教えてください。

橋本さん:私たちは昨年度に続いて2度目の参加です。今回も参加した理由のひとつは、前回のリベンジを果たしたかったから。大会へのリベンジではなく、前回の自分たちへのリベンジですね。昨年は企業賞をいただくことができましたが、さらにレベルの高い発表をしたいという思いがありました。

板倉さん:昨年のビジコンを通じて、大学生活を過ごすだけでは手に入らない経験や学びを得ることができました。この1年間で自分たちがどのくらい成長したのかを確かめたいと思い、前回と同じく橋本さんと2人で参加することを相談して決めました。

――ビジコンで発表したアプリの内容について教えてください。

板倉さん:今回のビジコンで発表したのは「Mimamoru」というアプリです。マップ上で街中に設置されたAEDの位置を確認できると同時に、外出中に体調が悪くなった人が自分の情報を他のユーザーに伝えるための機能を考えました。ユーザーが確認できる情報は、負傷者の位置や現場に向かっているユーザーの数、AEDの到着状況のほか、氏名や緊急連絡先など、医療行為に直結するものも含めました。

また、アプリ内には応急処置の方法やAEDの使い方を楽しく学ぶことのできるクイズも搭載。近くにいる人々の安全を見守るだけでなく、アプリの普及が自分の身を守ることにもつながる仕組みです。

橋本さん:日本では、1日に約250人が心臓突然死で亡くなっているという現実があります。そして、倒れる瞬間が人に目撃されたとしても半数が心肺蘇生措置を受けられず、AEDの使用についてはたった4.3%にとどまっています。知識がないことによって失われる命を少しでも減らしたいと考えたことが、このアプリのアイデアにつながりました。

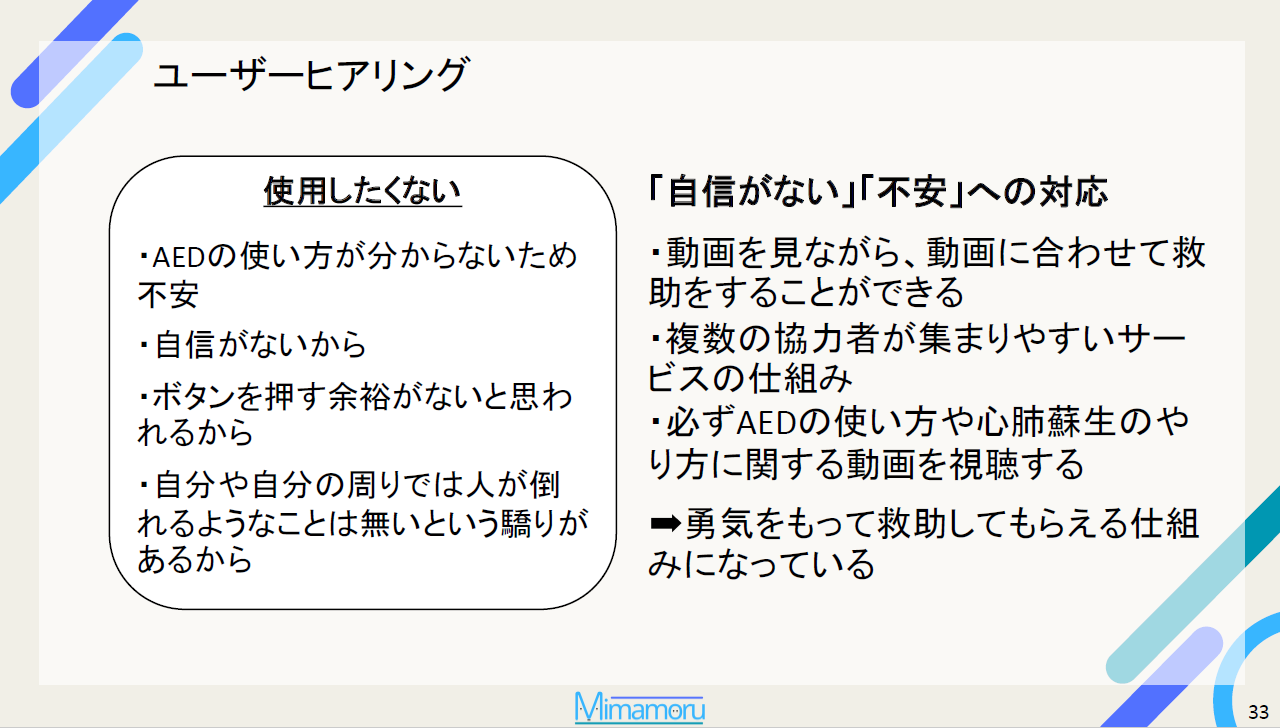

徹底したユーザーヒアリングにより、発表の説得力が格段に高まった

――今回の企画を考えるうえで大変だったことは?

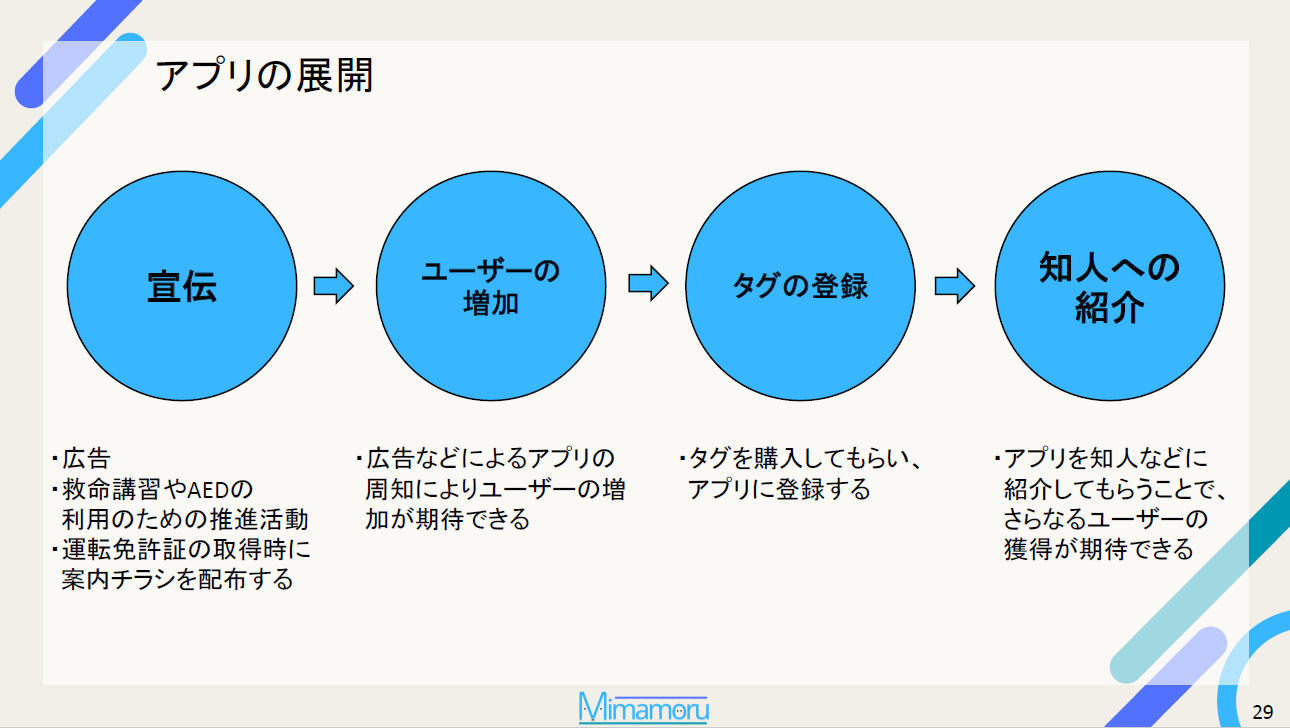

橋本さん:こうしたアプリは、常にダウンロードした状態を保ってもらわないと役に立ちません。一方で、本当に必要になる場面は限られているので、どのようにユーザー数を維持すればいいのかという点には頭を悩ませました。自治体と連携した宣伝からアプリのユーザー数の増加、さらにはユーザーが緊急時に自分の情報を発信するためのタグの登録まで、一連の展開をスムーズに進めるための手法を考えることには苦労しましたね。

板倉さん:アプリの説得力を高めるために、ユーザーヒアリングには力を入れて取り組みました。幅広い世代や立場の人々に意見を聞きたかったため、知人を中心にアプリの概要を説明してアンケートを収集。当初は高齢者の命を救うことのできるアプリだと考えていたのですが、意見を集めてみると若い人の中にも「自分が外出中に倒れてしまったらどうしよう」と心配に思っている人が多いこともわかりました。

誰が急に不調になってもおかしくないし、誰もが助ける立場になる可能性を持っている。そして、多くの人がその両方に対して不安を抱いている。それが理解できたことで、すべての人の不安を取り除くアプリになるかもしれないと自信がつきました。

橋本さん:難病のお子さまを育てる方にオンラインでヒアリングしたことも印象に残っています。病気を抱える子どもたちの側に、常に保護者やヘルパーが付き添っていられるとは限りません。そんな時、地域全体で見守るこのアプリがあれば安心だと言っていただけたんです。自分たちでは気づけなかった視点だったので、アプリに対して一歩踏み込んだ理解を得ることができたと感じています。

――昨年の出場を経て、新たに挑戦したことはありますか?

板倉さん:グランプリファイナル会場での発表を見越して、顔を合わせながら何度もシミュレーションをして微調整を重ねましたね。実際にスクリーンにスライドを映し、聞く人の興味をいかに惹きつけられるかにこだわって、身体の動きや表情を含めてチェックしました。練習量は誰にも負けていないと思います。

橋本さん:前回はゴミの問題を解決するアプリを考えましたが、これは誰もが身近に感じているテーマだったと思います。一方で、今回の「心臓突然死」については、調べてみるまで自分も詳しくは知らなかった社会課題でした。聞いている人にも「こんな課題があるんだ」という気付きにつなげたいという想いを持って、新しい視点から社会貢献の可能性を提示できたことは、昨年から成長したところだと感じています。企業賞をいただいた本田技研工業さまも「まちづくり」には非常に力を入れているとのことで、地域で人命を守るアイデアに強い共感を示してもらいました。

——今回のビジコンに参加してよかったと思うこと、学べたと思うことは?

橋本さん:本田技研工業の審査員の方からは具体的なフィードバックをもらうことができました。アプリの細かい内容やユーザー調査・先行事例研究の量、マネタイズの計画だけでなく、世界展開も可能であるという点に成功の可能性を感じていただいたようです。事前の準備とアイデアの両方を評価してもらえたのが嬉しく、昨年からの成長を実感できたことが一番の収穫になりました。

板倉さん:昨年よりもヒアリングの量を増やしたことで、人とのつながりができたことも貴重な経験になりました。地元の友人たちから「日常的に使える機能があったほうがいい」という意見をもらい、それがAEDについて楽しく学べるクイズ機能を思いつくきっかけになったんです。またアンケートを通じて、積極的に人助けをしたいと感じている人が多いことも見えてきました。それを知って、世の中には責任感が強い人がたくさんいるのだとわかったこともひとつの発見でした。そこから、ユーザーの責任感を示す身分証明書の登録機能を考案。ヒアリングを重ねたことによって、ユーザーがお互いに信頼し合い、助け合うことのできる理想のサービスにたどり着くことができたと考えています。

人とのつながりや多様な価値観。ビジコンで“一生モノ”の財産を得た

――この経験をこれからの大学生活でどのように活かしたいですか?

橋本さん:ビジコンで意識していたアイデアを相手に伝える際の言葉の選び方、話すスピード、スライドの組み立て方、資料の作り方などは、大学の授業でも活かせると感じています。また、教育系の学部で学んでいる立場としては、相手の記憶に残るような伝え方の重要性を改めて学ぶことができました。将来的に子どもたちと関わるときにも、自分の個性や強みを発揮しながら印象的な授業を展開したいと考えています。

板倉さん:自分とは異なる視点に触れられた経験を大学生活に役立てたいと考えています。今後は多種多様な価値観の人々と協働して取り組む機会が増えていきます。その際、一人ひとりの個性や考え方を尊重しながら、同じ課題に向き合っていく姿勢が大切になると思います。他の参加者の発表も含め、今回のビジコンで学んだコミュニケーションの手法を活かしていきたいですね。

――今後の目標はありますか?

板倉さん:教員になることを目指しているので、ビジコンを通じて得たプレゼンの手法や伝える技術に磨きをかけ、社会で活躍するための自信を身につけたいと考えています。

橋本さん:今回のビジコンでは、本当に多くの方々にご協力いただきました。そこで受け取った想いを引き継ぎ、いつか恩返しができるような人間になりたいと考えています。また、実際に話を聞いているなかで、さまざまな困難を抱えている人がいることも知りました。社会について関心を持ち続け、積極的にアクションすることも今後の目標のひとつです。

——最後に、ビジコンに興味を持つ学生にメッセージをお願いします。

板倉さん:「ビジネスコンテスト」と聞くとハードルの高さを感じる人もいると思いますが、実際に参加してみるとそんなことはまったくありません。日常生活にある小さな課題や気づきを取り上げ、多様な人々の意見を参考にしながら改善策を考えるという点では、非常にシンプルなものだと感じています。「ちょっとチャレンジしてみよう」という気持ちで気軽に参加してみてください。きっと自分の知らなかった自分に出会えると思いますよ。

橋本さん:キャリアゲートウェイのビジコンはメンターの方のサポートが充実しているので、何も心配することはありません。普段の大学の勉強とは異なる体験をすることで、自分の中に一生残る財産を手に入れることができます。受賞することだけではなく、自分だけの目的意識を持って、それでいて楽しむような気持ちで参加してもらえたらうれしいです。

※掲載情報は2025年2月時点の内容です。

無料

- ▼ 自己分析に役立つ適性検査(GPS)

シェア

シェア