プロフィール

企画名:「内発的な募金を促すアプリ−SASPO−」

明治学院大学 経済学部 2年 森 優水 さん

明治学院大学 社会学部 2年 和田 七菜子 さん

※本記事は「キャリアゲートウェイ2024-アイデアコンペティション」の受賞者インタビュー記事です。

本コンペは、「大学低学年のうちに実践的な経験を経て、さらに学びや経験を深めてほしい」という考えのもと、大学1,2年生を対象に腕試しと成長機会を提供するべく開催されました。

「SDGs課題をアプリで解決」をテーマに、興味のあるSDGs課題を選択し、解決策を提案。多くの素晴らしい企画の中から、最優秀賞(1組)、優秀賞(2組)、企業賞(14組)、審査員特別賞(2組)の計19組が表彰を受けました。

この記事では、受賞企画の内容から、ビジコン参加の理由や参加によって得られた経験まで、受賞者の声をお届けします。

アプリ考案のキーワードは日常のなかにある違和感と「オタク」

――「キャリアゲートウェイ2024-アイデアコンペティション(ビジコン)」に出場したきっかけを教えてください。

和田さん:以前からビジネスコンテストに興味はあったものの、なかなか一歩を踏み出せずにいました。大学2年生になり就職活動も意識するなかで、今回の募集を見つけ、「せっかくだから思い切って挑戦しよう」と考えるように。ちょうどその頃、森さんもビジネスコンテストに興味を持っていると話していたのを思い出し、一緒に参加できれば心強いと感じて声をかけました。

森さん:大学2年生の目標として「さまざまなことに挑戦する」と決めていました。和田さんとは以前からビジネスコンテストの話をしていたものの、なかなか具体的な行動には移せずにいた時に、「一緒に出てみない?」と誘ってもらって挑戦することを決めました。

――ビジコンで発表したアプリの内容について教えてください。

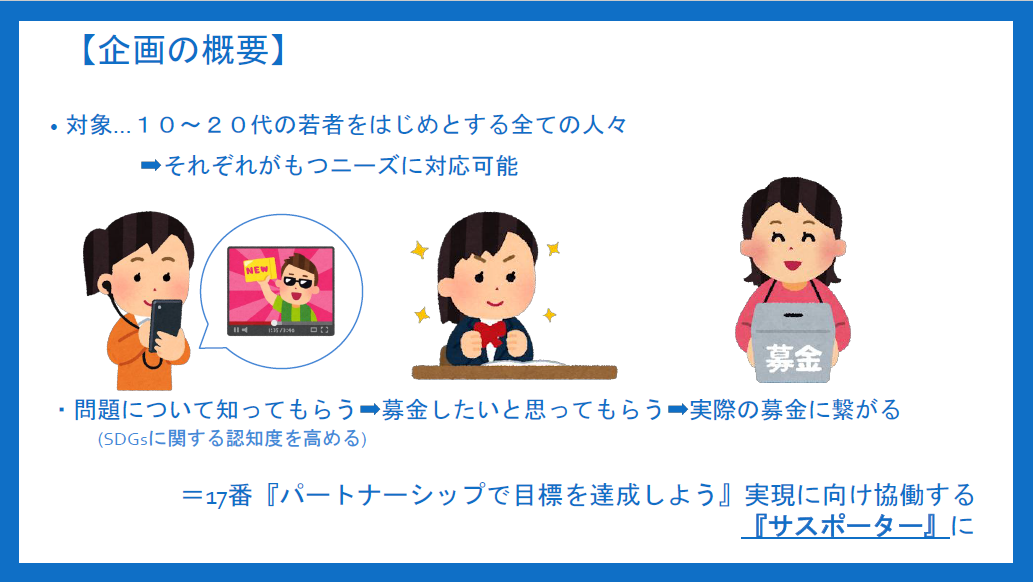

森さん:私たちは、内発的な募金を促すアプリ「SASPO」を考えました。このアプリでは、SDGsをテーマに活動する芸能人やタレント、インフルエンサーなどを応援する形で、募金=「投げ銭」を行えます。これにより、楽しみながら社会貢献ができる仕組みを目指しています。

集まった募金は、SDGsの各目標に沿った社会課題の解決に活用されます。アプリ名の「SASPO」は、「サステナブル(Sustainable)」「サポーター(Supporter)」「ポイ活(ポイント活用)」を組み合わせて命名しました。

和田さん:このアイデアの出発点は、SDGs目標の1~17のアイコン画像がイメージカラーのように感じたことでした。私と森さんは「推し活」を楽しむオタクでもあり、推しのイメージカラーには特別な愛着があります。そこで、「推し活」とSDGsを掛け合わせることで、より多くの人が自然に社会貢献できる仕組みを作れるのではないかと思ったのです。

森さん:多くの人にとって、募金の重要性は認識していても、実際に行動に移すハードルが高いと感じる場面が多くあると思います。個人的な経験として、通学途中の駅で「50円の募金で外国の子どもに食事を届けられます」と募金活動を行う人がいても、多くの人が素通りするのを日々、目の当たりにしていました。

私自身も関心はありましたが、周囲の視線や同調圧力のようなものを感じ、立ち止まりにくいと感じてしまったのが正直なところです。こうした課題を解決し、募金をもっと身近で気軽なものにするための仕組みとして「SASPO」は有用だと思っています。

透明性を担保したシステムを構築。募金の利用状況がわかるので安心

――ビジネスモデルを詳しく教えてください。

和田さん:募金をしてくださる方々の支援は、すべて社会貢献のために活用すべきだと思ったので、募金以外の方法で収益を確保する仕組みを検討しました。具体的には、広告収入にとどまらず、アフィリエイトやPR案件などの手法を活用することが一案です。

私は普段からSNSを活用しており、PR案件が頻繁に目に留まることから、企業との提携による収益化の可能性を見いだしました。また、オタク文化において「グッズ」は重要な要素の一つです。ユーザーが喜んで購入できるグッズを展開することで、持続的な収益基盤を確立できると考えています。

森さん:募金してくださった方々には、フィードバックを提供します。具体的には、募金を受け取った団体や組織がその活用状況を報告し、透明性を高めることで募金への信頼を向上させる仕組みを整えました。

また、推し活から自然に募金へ移行できるよう、アプリのUI/UX設計にもこだわっています。例えば、ホームボタンの文字サイズを大きくし、画面遷移のボタン配置を工夫することで、直感的な操作性を実現。ターゲットは10代から30代を想定していますが、基本的には全年代に対応できる設計を目指しています。

具体的なペルソナ設計は和田さんが担当し、実際のユーザー像を細かく設定しました。「こういう人が利用しそうだ」とリアルなニーズを想定しながら構築した結果、実際の市場ニーズにも合致していると感じています。

――今回の企画を考えるうえで大変だったことは?

和田さん:私たちはビジネスの初歩から理解していなかったので、すべてのことが大変でした。ビジネスモデルを構築するのももちろん初めてで、何から手をつければよいのかわからず、最初は「どう進めたらいいですか?」というレベルでメンターさんに相談しながら進めました。

それでも、参考になるサイトを紹介してもらったり、作成した資料に対して、丁寧なフィードバックをいただいたりしたおかげで、少しずつ形にすることができました。

森さん:発表前の練習では、制限時間を超えてしまうことが多く、本番直前まで不要な部分を削る作業を繰り返していたのですが、個人的にはそれが大変でしたね。当日はスムーズな進行を意識し、私は発表、和田さんはスライド操作と役割を分担し、時間のロスを最小限に抑える工夫をしました。また、オタク文化に関連する部分を強調したかったので、そのパートでは熱量を込めて話すことも意識しました。審査員の企業の方から「独創的なアイデア」と言っていただけたのは本当にうれしかったですね。

自分のアイデアも社会で通用する。大きな「自信」を得られた!

――今回のビジコンに参加してよかったと思うこと、学べたと思うことは?

和田さん:今回の経験を通じて、ビジネスの視点で物事を考えられるようになったと感じています。私は福祉学科に所属しているのですが、しばしば福祉分野でビジネスを成立させることは難しいと言われます。例えば、家庭の問題で悩む人を支援したくても、直接利用者から料金を徴収するのは難しく、企業の寄付や公的な補助金に頼らざるを得ない実情があります。

しかし、ビジネスコンテストを通じて、収益の確保やビジネスモデルの構築について学んだことで、福祉分野でもビジネス的な方法論を活用すれば持続可能な支援が可能になるかもしれないと考えるようになりました。

森さん:私は「自信」を得られたことが一番の収穫です。自分のアイデアが社会で通用する可能性があると実感できたのは大きな学びでした。そして、なにより今回の経験を通じて、自分の考えを堂々と発信する力を養えたと思っています。

また、他の参加者の発表を聞くなかで、多様な経験が新しい発想につながることを改めて実感しましたね。自分もさまざまなことに挑戦しようという気持ちが強くなりました。

自分のアイデアが社会で通用する。大きな「自信」を得られた!

――この経験をこれからの大学生活にどのように活かしたいですか?

和田さん:もともと社会で困っている人々の役に立ちたいという思いがありましたが、そのために何ができるのかを深く考えるきっかけになりました。今回で身につけたビジネスの視点を日々の勉強や将来に活かしていきたいです。

森さん:私は商品企画の仕事に漠然とした興味があったのですが、今回の経験でチャレンジできる自信がつきました。また、5月には三味線の世界大会が控えており、ビジネスコンテストを通じて培った堂々と表現する力を発揮したいと思います。

音楽の発表も自己表現の一つであり、今回の経験と共通する部分が多いと感じています。この経験を活かし、大会でも自信を持って挑みたいですね。

――最後に、ビジコンに興味を持つ学生にメッセージをお願いします。

和田さん:ビジネスについて本格的に考えるのは初めてでしたが、新しい視点を得ることができ、これまでの人生では経験できなかったような濃密な時間を過ごせました。

壇上で名前を呼ばれ、トロフィーを受け取るという貴重な体験に加え、企業の方々から直接フィードバックをいただく機会も刺激的でした。普段の生活ではなかなか考えない社会課題などにも向き合える機会なので、きっと大きく成長できるはずです。

森さん:このビジネスコンテストは、運営スタッフやメンター、審査員の皆さんがとても親切で、手厚いサポートをしてくださります。迷っている方は、安心して一歩踏み出してみてください。

※掲載情報は2025年2月時点の内容です。

無料

- ▼ 自己分析に役立つ適性検査(GPS)

シェア

シェア