プロフィール

企画名:治療法や臓器提供に対する今の気持ちを残し 未来につなぐ「もしも」

慶應義塾大学 医学部 1年

石井 凜 さん

※本記事は「キャリアゲートウェイ2024-アイデアコンペティション」の受賞者インタビュー記事です。

本コンペは、「大学低学年のうちに実践的な経験を経て、さらに学びや経験を深めてほしい」という考えのもと、大学1,2年生を対象に腕試しと成長機会を提供するべく開催されました。

「SDGs課題をアプリで解決」をテーマに、興味のあるSDGs課題を選択し、解決策を提案。多くの素晴らしい企画の中から、最優秀賞(1組)、優秀賞(2組)、企業賞(14組)、審査員特別賞(2組)の計19組が表彰を受けました。

この記事では、受賞企画の内容から、ビジコン参加の理由や参加によって得られた経験まで、受賞者の声をお届けします。

「もしも」の時に備えて——想いを家族と共有する

――「キャリアゲートウェイ2024-アイデアコンペティション(ビジコン)」に出場したきっかけを教えてください。

常に新しいことにチャレンジし、成長し続けたいという思いがあるものの、大学生活に追われ、大きな挑戦ができていませんでした。そんな中、ビジネスコンテストの募集を見つけ、今挑戦しなくていつするんだ、と思い参加を決めました。

――ビジコンで発表したアプリの内容について教えてください。

病気や事故などの万が一の事態に備え、治療方針や臓器提供について家族との話し合いを促し、想いを残せて共有できるアプリ「もしも」を考案しました。事前に考えを整理し家族と話し合う機会を作ることで、本人の希望に沿った医療の実現を目指しています。

アプリの主な機能として、①治療法や臓器提供に関する情報提供 ②家族との対話を促す ③想いを残す ④家族へ想いを共有する ⑤定期的なリマインド通知 を搭載しました。一連のプロセスをアプリ内で完結できるため、情報を調べて終わりではなく、話し合いを通じて想いを明確にし、大切な人と共有できる仕組みになっています。現状では、これらを一気通貫して行えるサービスは存在せず、「もしも」はこれまでにない革新的なアプリだと自負しています。

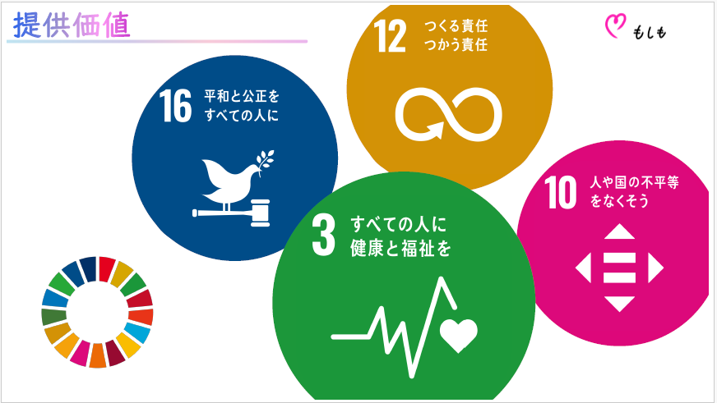

「もしも」は一人ひとりが自分らしい人生を歩むサポートをするだけにとどまらず、社会全体にも良い循環を生み出します。「臓器提供」は滅多に話題にならないテーマですが、以下の流れをつくることで、救える命を増やすことができるのではないかと考えました。

病気や治療法を調べる際に「もしも」を使う→ファミリー共有機能を通じて次の世代も活用する→一緒に載っている臓器提供についても自然と話し合う機会が生まれ、想いを残す

さらに「もしも」は医療資源の有効活用にも貢献します。たとえば、本人が延命治療を望んでいなかったにもかかわらず、その想いをご家族が知らないために医療行為が行われるケースがあります。事前に想いを共有しておくことで、限られた医療資源を本当に必要とする人に届けられるようになります。

ビジネスアイデアの原点は“違和感”

――「もしも」を思いついたきっかけを教えてください。

私の祖父が亡くなったときの経験が、このアイディアの原点です。「よくわからないから」と、祖父はすべてを父に任せており、生命に関わる重要な決断を他人に委ねることに強い違和感を覚えました。もし、病気や治療法についての情報をもとに十分に話し合っていれば、たとえ結果的に「任せる」という選択になったとしても、その決定に納得感が伴っていたのではないかと思います。「もしも」には、「もし、あの人の想いを知っていれば…」と悔やむ人を減らしたいという願いが込められています。

――ビジネスモデルを詳しく教えてください。

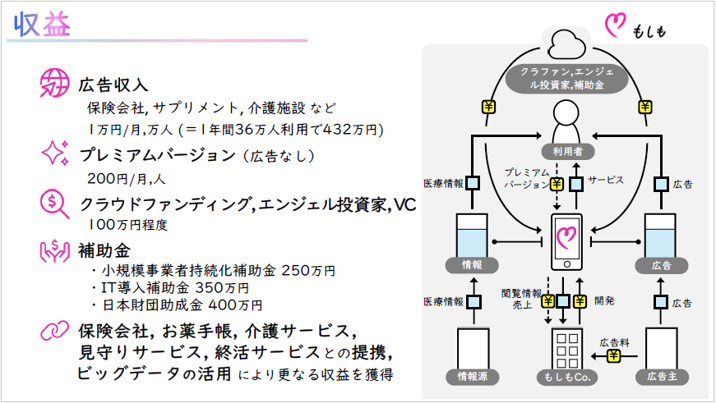

より多くの人に「もしも」を利用してもらうために基本は無料で提供し、広告収益を主軸とします。具体的には、保険会社、サプリメント、介護施設などの医療・福祉関連企業と提携し、アプリ内に広告を掲載します。「もしも」のユーザーは医療や介護に関心が高いため、こうした企業の広告との親和性が高く、出稿側にとっても費用対効果の高い広告媒体となる点が強みです。

さらに、将来的には保険会社や介護サービスなどと連携し、業界内のシナジーを活かした新たなビジネスモデルの構築を通じて、収益の多角化と拡大を目指します。医療・福祉市場は高齢化の進行と共に年々拡大しており「もしも」の社会的価値もますます高まると考えています。

成長したのは「伝える力」。審査員のフィードバックも活かして次のステップへ

――今回の企画を考えるうえで大変だったことは?

最大の壁は「どう伝えるか」でした。もともと文章を書くのがあまり得意でなく、「魅せる」スライドを作ったこともほとんどなかったため、最初にできあがったプレゼンの完成度は正直ひどかったです。どうすれば「もしも」を使いたい!と思ってもらえるかを徹底的に考え、メンターの方にアドバイスをいただきながら構成や言葉選び、デザインを何度も練り直しました。その結果、プレゼン力が飛躍的に向上したと実感しています。

――発表後、審査員の方からいただいた言葉で、印象に残ったものはありますか?

「もしも」は今後必ず必要とされるとの言葉をいただき、強い手応えを感じました。不謹慎と思われがちなテーマですが、「もしも」によってそのハードルを下げられるのではないかと評価していただきました。一方で、事業としての収益モデルにはさらなる発展の余地があるとの指摘もいただきました。特に終活市場において企業との連携を深めることで、実現性が一層高まるのではないかとのアドバイスが印象に残っています。これらのフィードバックを活かし、さらにサービスの完成度を高めていきます。

ビジコンが広げた視野と可能性

――今回のビジコンに参加してよかったと思うこと、学べたと思うことは?

ビジネスの基礎を学ぶだけでなく、関心の幅も広がりました。正直なところ、最初は特にビジネスに興味があったわけではありませんが、ビジコンのサポートレクチャーを受けたり、自らビジネスモデル等を調べたりするうちに、ペルソナ設計やマネタイズ戦略など、これまで馴染みのなかった領域に触れ、多くの学びを得ることができました。さらに、ビジネス系YouTubeも活用し、自分の企画にどう応用できるかを考えてブラッシュアップを続けました。こうした学びは、今後どんな場面でも活かせるものだと感じています。

――この経験をこれからの大学生活にどのように活かしたいですか?

プレゼン力をさらに磨いていきたいと考えています。他の参加者の発表を聞く中でも、人を惹きつける話し方がいかに重要かを痛感しました。今後は、間の取り方や声の抑揚などを意識し、より説得力のある伝え方を身につけていきたいです。

また、今回の挑戦をきっかけに紆余曲折を経て Web マーケティングへの関心が生まれ、長期インターンにも挑戦しています。まさかこの分野に興味を持つとは思ってもみませんでしたが、今しかできない経験を大切にしながら成長していきたいです。

――最後に、ビジコンに興味を持つ学生にメッセージをお願いします。

このビジコンは、挑戦する熱意さえあれば、誰でも大きく成長できる絶好の機会です。ビジネスの知識がなくても、充実したレクチャーやメンターのサポートがあるため、ゼロから学びながら企画を形にしていくことができます。迷っているなら、ぜひ一歩踏み出してみてください。私自身も、この経験を通じて大きく成長することができました。きっと、かけがえのない学びや出会いがあるはずです!

※掲載情報は2025年2月時点の内容です。

無料

- ▼ 自己分析に役立つ適性検査(GPS)

シェア

シェア